- 本の万華鏡

- 第15回 もう一つの東京オリンピック

- 第1章 日本のオリンピック参加の歩み

- はじめに

- 第1章 日本のオリンピック参加の歩み

- 第2章 東京招致を目指して

- 第3章 戦争と大会返上

- 年表

- おわりに・参考文献

第1章 日本のオリンピック参加の歩み

近代オリンピックは、フランスの教育者ピエール・ド・クーベルタン男爵が1892年にソルボンヌ大学で行った講演で、古代ギリシアで4年に1回行われていたオリンピアの競技大会を復興しようと呼び掛けたことに端を発します。しかし、この際にはあまり理解を得られなかったため、クーベルタンはスポーツを通じてより平和な世界を目指すというオリンピックの理念を宣伝し、有力者の賛同を得てまわりました。そして、1894年6月同大学でスポーツ振興のための国際会議を開催し、オリンピックの復活とIOCの創設が決まりました。

こうして第1回アテネ大会が1896年に開催され、以後2度にわたる世界大戦などによる中断を挟みながらも、現在も続く一大イベントとなっています。

オリンピック初参加

日本のオリンピック参加は、明治45(1912)年5月に開催された第5回ストックホルム大会に始まります。

当時、IOC会長であったクーベルタンは、第4回ロンドン大会までアジアからの参加がなかったため、大会をより国際的なものにしたいと考え、明治41(1908)年に駐日フランス大使オーギュスト・ジェラールにIOC日本代表委員の推薦を依頼しました。そして、スポーツに造詣が深く語学が堪能といった理由などから講道館柔道の創始者として知られる嘉納治五郎が推薦され、翌年のIOC総会でアジア初のIOC委員に就任しました。

嘉納は、明治44(1911)年7月にオリンピック選手派遣の母体として大日本体育協会を設置し、同年11月に羽田でオリンピックの予選会を開催しています。また、自身はストックホルム大会に日本選手団の団長として参加しました。

同大会には、日本から陸上短距離(100m、200m、400m)に三島弥彦、マラソンに金栗四三の2名が出場しました。しかしながら、三島は100m、200mは予選落ちし、400mでは準決勝まで進出したものの、疲労のため準決勝は棄権しました。また、金栗は脱水症状を起こして途中棄権をしました。この大会で、日本は国際スポーツ界へとデビューしましたが、世界の水準との差をまざまざと見せつけられ、日本のスポーツ界の水準の向上という大きな課題が残る大会となりました。

1) 朝日新聞社編『世界人の横顔』四条書房,昭和5【578-337】

朝日新聞に連載された、各界の著名人による別分野の著名人の印象記をまとめた本書には、クーベルタンの印象について語った嘉納の記事が載っています。そこで嘉納は、「親切」という表現を繰り返し使い、クーベルタンに「非常にいい印象を受けた」としています。また、「日本の競技界が今日のやうに発達したのは種々の原因はあるが、その一因にはクーベルタンが日本を国際オリンピック会に引いれたことも看過出来ないと思ふ」という記述もあり、オリンピックが当時のスポーツ界に与えた影響の大きさを読み取ることができます。

本書はその他、画家横山大観がイタリア首相ベニト・ムッソリーニの、俳優早川雪洲が自動車王ヘンリー・フォードの、物理学者長岡半太郎がイギリス首相アーサー・バルフォアの印象をそれぞれ語るなど、大変興味深い1冊となっています。

選手派遣の苦労

オリンピックへの日本の参加が始まったものの、ストックホルム大会の際には、参加費は選手の自己負担であり、当時の額で1,600円(現在の約400万円)にのぼりました。そのため、金栗四三は経済的理由などで一度は辞退を申し出ていますが、金栗が所属していた東京高等師範学校の校長でもあった嘉納治五郎が後援会を結成し、募金を呼びかけ資金を集めたことにより参加することができました。

大日本体育協会は、翼賛員と維持員の制度を創設し、幅広く資金集めをするようにしましたが、派遣費用をまかないきるまでには至らず、大正9(1920)年にベルギーで開催された第7回アントワープ大会への選手派遣の際にも四苦八苦しています。(第6回ベルリン大会は第1次世界大戦のため中止となりました。)

この際は、政府に遠征費の国庫補助を申請しましたが、スポーツが国民全般の支持を受けるに至っていないことを理由に認められなかったため、役員たちが維持金(年会費)や寄付金集めに奔走し、ようやく2万円を調達し、残りは出発後に調達して送金することとなりました。当時の理事らは、三井・岩崎両財閥家に維持金の先払いなどを受け、後に残りの3万円を無事に送金しています。また、選手団はアントワープへ向かう途中で、ニューヨークとロンドンに立ち寄り、辰野保監督らが募金活動を行って在留邦人から援助を受けました(大日本体育協会編『大日本体育協会史 上巻』大日本体育協会,昭11-12【722-53】)。

この大会では熊谷一弥がテニスのシングルスで、熊谷と柏尾誠一郎がダブルスでそれぞれ銀メダルを獲得し、日本に初めてのメダルをもたらしました。そのおかげもあって、翌年に文部省に行った国庫補助の請願の結果、同年の第5回極東選手権競技大会(※)には国庫補助が認められました。その後の大正13(1924)年の第8回パリ大会への選手派遣の際には、6万円(現在の約7000万円)の補助金が支給されています。

(※)極東選手権競技大会は、大正2(1913)年に日本、中国、フィリピンを主な参加国として始まった競技会で、1934(昭和9)年までに計10回開催されました。

海外選手との交流

オリンピックに出場するようになり、世界との差を実感させられた日本は、そこへ追いつくために大正から昭和にかけて各種競技で国際大会に多くの選手が参加し、日本国内でも海外の選手を招待して大会が盛んに行われるようになりました。

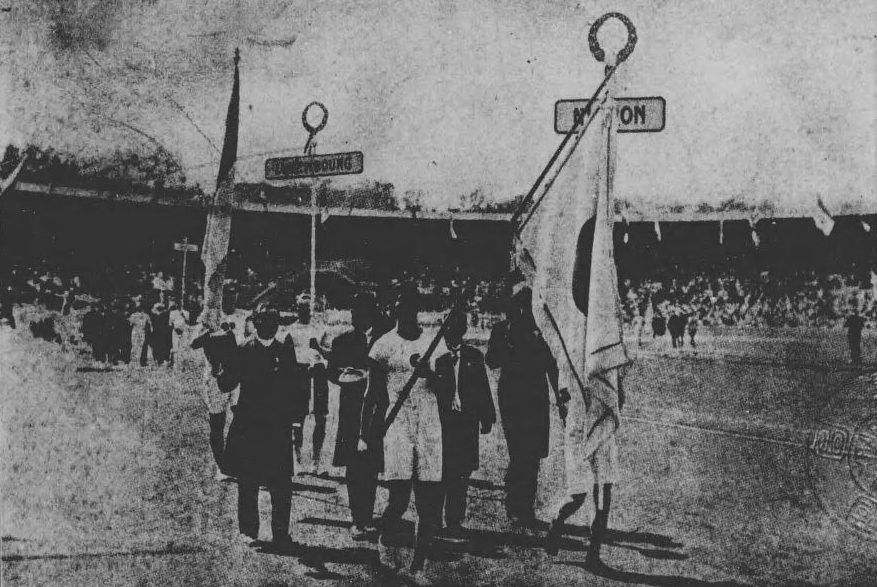

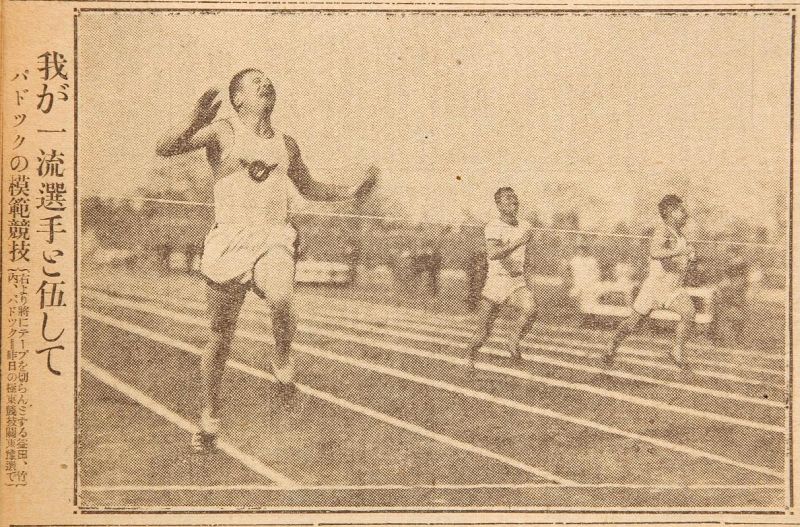

大正14(1925)年4月、これまで不振が続いてきた短距離界のレベルアップを図るため、陸上短距離の世界的トップ選手、アメリカのチャールズ・パドックとローレン・マーチソンが日本に招待されました。

両選手は、4月7日に甲子園球場に設けられた特設トラックで極東大会の予選優勝者を集めて、スタートや走法などの指導と模範競走を行いました。当日、会場にはその様子を一目見ようと多くの観客が訪れました。その後4月21日に日本を離れるまで、東京でも指導を行っています。模範競走では、日本選手は両選手に大きな差をつけられ、改めて世界との力の差を見せつけられることになりました。

水泳では大正15(1926)年9月に日本ハワイ対抗戦が、また翌年9月には東京と大阪で報知新聞の主催による日米水上大会が開かれています。また、同年にはハワイで開かれた全米選手権に5名の日本選手が出場しています。この他にも、ラグビー、バスケットボール、テニスなど各種競技で活発な国際交流が行われました。

第9回アムステルダム大会(1928年)での躍進

第7回アントワープ大会で日本選手が初めてメダルを獲得しましたが、第8回パリ大会では、レスリングで内藤克俊が銅メダルを1つ獲得したものの、全体としてはふるいませんでした。しかし、国内の施設整備や数々の海外選手との交流などを経て実力を向上させた選手たちが、昭和3(1928)年の第9回アムステルダム大会で活躍し、金メダル2個、銀メダル2個、銅メダル1個を獲得しました。

三段跳びでは、パリ大会で6位入賞を果たした織田幹雄が、アムステルダムに向けて出発する直前に当時の世界記録に迫る15m41という記録を出し、織田自身、3位入賞は間違いないとの自信をつけていました。競技本番では、フィンランドのツーロスやオランダのピータースなどの優勝候補がいずれも記録を伸ばせず、織田が15m21の記録で優勝し、日本に初めての金メダルをもたらしました。

ところが、主催者側では日本選手が優勝することを想定していなかったため、掲揚する国旗の用意がなく急遽応援用の国旗が掲揚されることになり、2位と3位の国旗の数倍の大きさの旗がはためきました。また、君が代の演奏も途中の「さざれ石の」から始まり、早々と終わってしまいました。

織田は後進の育成に努め、数多くの著書を著したほか、昭和39(1964)年の東京大会では陸上総監督を務めました。

アムステルダム大会は、初めて女性の陸上競技への参加が認められた大会でもあり、人見絹枝が日本で唯一の女子選手として参加しました。人見は、走り幅跳びを得意としていましたが、アムステルダム大会では実施されなかったため、同じく得意種目の100mに出場しました。ところが、準決勝で敗退してしまい、人見はこれまで走ったことのない800mへの出場を急遽決めました。

9名の選手で争われた決勝で、ドイツのリナ・ラトケとの接戦の末、人見は銀メダルを獲得しました。ところが、全選手がゴール後に倒れ、あまりにも過酷であるということになり、昭和35(1960)年の第17回ローマ大会までこの種目は中止されました。

人見は、後進の指導も積極的に行っています。昭和4(1929)年には奈良県美吉野運動競技場で女子選手の合宿を計画・実行しています。人見によれば、「女子の斯うした合宿練習なんか全く日本で初めてのことであった。」(人見絹枝『ゴールに入る』一成社,昭和6【606-202】)とのことです。この合宿には15名の選手が参加し、2週間にわたって行われました。また、翌年に開催された第3回万国女子オリンピック大会の前にも合宿を行い、日本女子選手のレベルアップに努めました。

同大会への選手派遣のための資金調達にも積極的に関与し、1口10銭で40万個の応援袋を作り、全国の女学生から寄付を募りました。また、大会後には寄付のお礼も兼ねて全国を講演旅行しています。当時、人見は大阪毎日新聞社の記者としても働いており、日々多忙を極めていました。この過労が体調を悪化させ、昭和6(1931)年8月2日、人見は24歳で帰らぬ人となりました。

2) 大阪毎日新聞社編『欧州観光記』大阪毎日新聞社,昭和3【578-199】

本書は、東京日日新聞社と大阪毎日新聞社が企画したアムステルダム・オリンピックの観戦をメイン・イベントとしたヨーロッパ旅行の記録です。「オリムピツクの感激」と題した第5章が、オリンピックの観戦に割かれています。

織田幹雄の優勝が決まった時の模様は、「その瞬間、我等は思はず知らず総立ちになつた。はふり落つる涙を払つて中央の竿頭高く上り行く大きな日の丸の旗を拝して君ヶ代〔ママ〕を高く合唱した時、我等は真に心から日本国民である幸福を感謝した。」と描かれています。

女子800m決勝で、第4コーナーを回って3位につけた人見は、2位のゲントオルを抜き、「第四コーナーで綺麗に第二位を抜いてストレートに入つた彼女は、十五米先きの第一位ラドケに追い縋すがらんと力走をつづけた。ほんとに力走といふのはあれであらう。一歩、一歩骨を削り命を縮めて近づいて行く、精かぎり根かぎり追いすがつて往く、これが大和魂の發露でなくつて、何んであらう!」と描かれるほどの必死の追い上げを見せますが、惜しくも届かず2位でゴールしました。

第10回ロサンゼルス大会(1932年)

第9回アムステルダム大会での日本選手の活躍により、昭和7(1932)年に開催された第10回ロサンゼルス大会では、後述のオリンピック招致活動とも相まって、これまであまり活発ではなかった報道体制も大きく変化しました。アムステルダム大会までは、1、2名の記者を本社やヨーロッパ各地から現地に派遣していた程度でしたが、ロサンゼルス大会では多数の特派員がオリンピックのために派遣されるようになっています。

ロサンゼルス大会には日本から131名の選手が参加し、アムステルダム大会の43名と比較すると3倍以上に増えています。また、これまで度々悩まされてきた派遣費についても政府から10万円(現在の約1億5000万円)の補助金が交付されたばかりでなく、オリンピック後援会が結成され、一般からも寄付を募り、20万円を超える額が集まりました。

男子競泳では6種目中5種目で日本選手が優勝し、その他にも南部忠平が三段跳びで優勝するなど金メダル7個、銀メダル7個、銅メダル4個を獲得しました。

3) 興文社 編『オリムピック画報. 第十回』興文社,昭和7【628-28】

本書は前半に活躍した選手の写真が掲載され、後半には各種競技の結果が記載されています。

「日本馬術の誉」という章では、騎兵中尉であった西竹一が馬術の大障害で金メダルを獲得したことについて、「日本の馬術はこれまで國際馬術界から馬鹿にされてゐたが、これですつかり面目を一新したことは、特に記録にとどむべきである。」と書かれています。当時、この競技は大会最終日の閉会式の直前に行われ、また優勝国賞典競技(prix de nations)とも呼ばれており、これに優勝した国が真のオリンピック・チャンピオンとされる、名誉ある競技とされていました。この大会の大障害はまれに見る難コースで、失格者が続出する中、西は愛馬ウラヌス号とともに、全コースの障害を見事突破し、「華な榮冠を得て、白面の青年將校西男爵の名を世界に高らしめ」ました。

次へ

第2章 東京招致を目指して