- 本の万華鏡

- 第11回 はやり病あれこれ

- 虎狼痢/コレラ 労咳/肺結核

- はじめに

- 疱瘡/天然痘 黒死病/ペスト

- 虎狼痢/コレラ 労咳/肺結核

- 瘧/マラリア 流行性感冒/インフルエンザ

- 参考文献

虎狼痢/コレラ

コレラは古くから世界で流行を繰り返している病気で、日本でも江戸時代以降、何度も流行しています。かつて日本では「虎列刺」などの当て字の他、激しい下痢や嘔吐といった症状から「鉄砲」「見急」、また死に至るまでの早さから「虎狼痢(コロリ)」などとも呼ばれました。予防の啓発が進んだため国内での感染は少なくなりましたが、世界的流行は今も続いており、各地でコレラが発生しています。

日本でのコレラの治療

1858年、日本は2回目のコレラ流行上陸にみまわれました。5月に長崎に入港した米国船から発生したコレラは長崎、広島、大阪と伝染していき、7月には江戸へ侵入しました。そのような混乱の中、医師である緒方洪庵はコレラに関する外国人医師の書物を翻訳し、一冊の本にまとめました。

虎狼痢治準

『虎狼痢治準』は、当時コレラについてオランダ軍医ポンぺが口授した内容を筆記し、さらにモスト、カンスタット、コンラジという3人の医師が書いたコレラについての書物を訳しまとめられたものです。洪庵自身の経験則も交えながら、症状や治療法が詳しく解説されています。コレラ流行の真っ最中に、他の医師たちに配布してコレラ対策に役立ててもらうことを目的としていたため、編集期間はわずか4~5日という短さだったそうです。

虎列刺豫防諭解

虎列刺豫防諭解 / 内務省社寺局・衞生局編 東京 : 内務省社寺局, 1880.6 【Y994-J12188】

前年の1879年にコレラが流行し、感染者約16万人、死者約10万人を出したことを受け、コレラ予防及び征伏を目的として内務省が刊行した冊子です。コレラが伝染する原因として(1)空気、(2)水、(3)飲食物、(4)他人との交通、の4点を挙げ、それぞれ注意すべき点が述べられています。井戸は便所と離して作ること、濁った水や傷んだ食物は口にしないこと、暑い時期には生ものを避けること、コレラ流行の時期は新鮮なものであっても食べすぎないように注意することなどが書かれています。

コレラと食物

コレラ菌は、1884年にドイツの細菌学者ロベルト・コッホによって発見されました。しかし、それ以前から、生ものや水などによって感染するということは経験上わかっていたようです。コレラは数ある感染症の中でも特に飲食と関係が深い病気といえます。

青物魚軍勢大合戦之図

1859年10月、歌川広景によるものです。人間以外のものを擬人化させて戦わせるという構図は「異類合戦物」といい、錦絵の人気ジャンルのひとつとして室町時代から現れはじめました。青物と魚類が戦うこの図の主題にはいくつかの説がありますが、そのうちの一つに、安政のコレラ流行を受けて描かれたというものがあります。コレラに罹りにくい野菜類とコレラに罹りやすい魚介類を戦わせ、青物が勝利するという構図になっています。この絵が描かれた前年はコレラが流行し、江戸では生もの、特に魚が全く売れず、野菜類は逆に高騰しました。

治療法が確立していなかった時代、さまざまな民間療法や加持祈祷が行われました。

幕末にはコルクを焼いて粉にしたものを飲むとコレラに効くということが民間薬法として新聞に取り上げられ、また、コレラの原因を瘴気と考えていたり、疫病退散のために鐘や太鼓をたたいたり狼煙をあげて疫病神を追い出そうとしたりなどもしていたようです。

明治時代にはラムネがコレラ予防や症状緩和に効くという話が広まりました。生水よりも炭酸入りの飲料が安全だということで、ラムネの人気が上昇したようです。

業界回顧史

業界回顧史 / 東京飲料清涼水同業組合編 東京 : 東京清涼飲料水同業組合, 1935 【特220-525】

清涼飲料業界の歴史について書かれた資料です。ラムネ製造業者の辻新太郎氏によると、1886年はラムネ屋にとっては忘れられない年であるということです。猛暑だったこの年の夏は通常よりもラムネがよく売れていたのですが、東京付近でコレラが流行し、『東京横浜毎日新聞』に「ガスを含有している飲料を用いると、恐るべきコレラ病に犯されることがない」という記事が掲載されたため、ラムネの売れ行きが一層盛んになって品薄になったということが書かれています。

昭和に入ってからも、コレラは何度か日本に被害をもたらしています。

1962年、台湾でのコレラ流行を受け、厚生省は台湾からのバナナ輸入を禁止しました。当時、バナナと言えば台湾産が主流でした。

台湾バナナ

台湾バナナ 当分の間、輸入禁止 (朝日新聞 1962.8.1朝刊 p.11 【YB-2】)

台湾のコレラが日本に侵入する危険が高まったため、台湾からのバナナを当面の間輸入禁止にし、入荷途中のバナナについても廃棄処分という緊急措置が取られたと書かれています。日本バナナ輸入団体協議会長の談話も載っており、「業界としてもコレラの発生を心配していたのでむしろほっとした」とあります。台湾産バナナの輸入禁止は、コレラ流行が収まる同年11月まで続きました。

労咳/肺結核

結核は結核菌による感染症で、主に空気感染します。結核菌は体中に病巣を作りますが、特に多いのが肺結核で、近代日本で大流行し猛威をふるいました。結核菌が発見されたのは1882年ですが、1944年にストレプトマイシンが発見されるまで、本当に有効といえる治療法はありませんでした。近年では予防法や治療法が発達したことにより、以前に比べれば結核患者は著しく減りました。しかし現在でも度々発症が報告されており、未だ注意が必要な病気といえます。

国民病としての実態

結核は古くからある病気で、『源氏物語』や『枕草子』などにも結核と思われる病状の描写があります。しかし、結核が大きく問題となり「国民病」とまで呼ばれるようになったのは明治以降のことでした。紡績産業が発達し、農村から集められた女性労働者(女工)は、不衛生な環境と過酷な労働により結核を発病することが多かったといいます。また、働けなくなり郷里に戻った女工が周りの人々に結核を感染させてしまうなど、これまで結核が存在しなかった地域に結核を蔓延させる一因となりました。

衛生学上ヨリ見タル女工之現況

著者である石原修は、農商務省の嘱託職員として各地の鉱工業衛生調査を担当していました。従来は事業主に依頼していた調査ですが、石原は自分の足で全国を回り、これまで明らかになっていなかった女工の健康問題の実態について記録し発表しました。巻末には「女工と結核」と題して1913年に行った講演の記録も付されています。過酷な労働に加え、一組の寝具を何人もの女工がかわるがわる使うことや、狭い部屋で足を伸ばして寝ることも難しい環境の中、十分に休養できないことなどが結核の蔓延の一因であると述べられています。また、帰郷してから死亡した女工の約7割が結核、または結核の疑いのある疾患が原因であるとのことです。

1890年、コッホが結核の治療薬としてツベルクリンを発表しました。しかしツベルクリンは副作用も強く、また結核菌自体を弱らせるものではなく、治療薬としては失敗に終わりました。結核に有効な最初の治療法であるストレプトマイシンが発見されたのは1944年で、それまでは患者を隔離して大気療法や栄養療法を行うという対症療法が主な対策でした。

また、現在予防接種に使われているBCGワクチンは、1921年にパリで投与されたのが始まりです。日本では1924年に初めて菌株が持ち込まれました。

絶対的結核予防法

絶対的結核予防法 / 有馬頼吉著 東京 : 社会教育協会, 1936 (社会教育パンフレット 第239輯) 【275.6-29】

著者は、従来の隔離予防では結核を根絶することはできないと訴えています。結核菌に感染した人には、急性の結核・慢性の結核・結核免疫の三種類があると述べ、「一旦結核免疫となりたる身体は、その後は如何に強力なる結核菌に遭遇するとも、これに感染し若くは発病することは滅多にない」としています。そして、結核免疫の身体を作るために予防接種を推奨しています。

結核と文学

結核に感染した著名人も多く、また他の感染症に比べて病気の進行が遅いことから、結核体験記や結核を題材にした文学などが数多く生まれています。

不如帰

明治31(1898)年に『国民新聞』に連載し、後に一冊にまとめて出版されました。主人公浪子のモデルとなった人(大山信子)の知人から話を聞き、それをもとに書かれた小説です。継母の愛情を十分受けることができずに育った浪子が、結婚することで幸せをつかんだと思ったのもつかの間、結核のために離縁され、死に至るまでを描いた物語は、明治42(1909)年には100版が刊行されるほどの人気を博しました。悲恋のストーリーとも相まって、結核という病気にロマンチックなイメージを与える大きな要因となりました。この小説が発表された当時はすでに結核菌は発見されていましたが、小説の中で結核は伝染病とも遺伝病とも捉えられており、当時の人々の結核に対する認識が窺えます。

風立ちぬ

風立ちぬ / 堀辰雄著 (堀辰雄作品集 第3 東京 : 角川書店, 昭和21-23 【F13-H87-2ウ】

主人公が、重い結核にかかった恋人に付き添って行った高原のサナトリウムがこの小説の主な舞台です。迫りくる死の影におびえながらも、残された時間を共に分かち合い過ごす日々が描かれています。作者の堀辰雄は自身も結核に侵されていました。より病状の重い婚約者に付き添って信州のサナトリウムに滞在した経験がもとになっています。当時はまだ治療薬は存在せず、大気療法、安静療法、栄養療法などが主な治療方法でした。

このような人気文学の影響もあってか、結核はロマンチックに美化されていた部分もありますが、実際には辛い闘病生活を強いられるものでした。

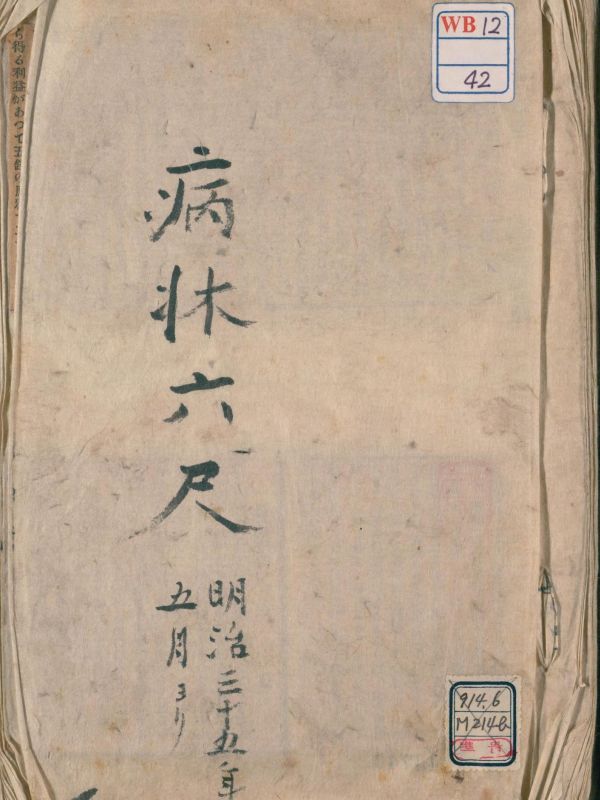

病牀六尺

1902年5月5日から、死の2日前の9月17日まで、新聞『日本』で連載された正岡子規の随筆です。この資料は新聞を切抜貼付して子規自身が持っていたもので、直筆の書き込みなども見られます。正岡子規は長年結核を患っており、喀血した自分を、血を吐くまで鳴き続けると言われるホトトギスになぞらえて、子規という号を用いていました。晩年には結核菌が脊椎を冒して脊椎カリエスを発症し、やがて背中や臀部に大きな穴が空き膿が流れ出るようになりました。起き上がることもできない状態でも、子規は俳句や短歌、随筆を書き続けていました。『病牀六尺』には文学論や絵画論など病気とは関係のない話題が多く書かれていますが、中には子規の病苦の激しさを見てとることができる文章もあります。

瘧/マラリア

流行性感冒/インフルエンザ