- 本の万華鏡

- 第14回 アフリカの日本、日本のアフリカ

- 第2章 日本に渡ったアフリカ人

- はじめに

- 第1章 アフリカに渡った日本人

- 第2章 日本に渡ったアフリカ人

- 第3章 日本とアフリカ、ものの交流

- 年表

- おわりに・参考文献

第2章 日本に渡ったアフリカ人

戦国時代から現代まで、多くのアフリカの人々が、さまざまな理由で日本を訪れています。この章では、その一部を取り上げ、日本との関わりをたどります。

近世以前~いくつかの足跡~

アフリカの人々、日本に来たる

戦国時代、ポルトガルやスペインなどヨーロッパの船が日本を訪れた際に、黒人が従者や奴隷として連れられていたことが、アフリカの人々が日本を訪れた最初の事例であると考えられています。

織田信長の伝記である『信長公記』には、イエズス会司祭ヴァリニャーノが従者として連れており、その後信長に仕えることとなった「黒坊主」が登場します。「彼男健やかに器量也爾も強力十之人に勝タリ」と描写されており、信長をはじめ、当時の人々に高く評価されたことがうかがえます。日本では「弥助」と呼ばれたそうですが、アフリカでの本当の名前はどのようなものだったのでしょうか。

また、第一章の冒頭で触れた天正少年使節団も、『天正年間遣欧使節見聞対話録』【226-29】によれば、アフリカを訪れた際に「今迄にもあの黒い者らが我々の方へ渡つて来るのを沢山に見た事はあるが」と発言していることから、日本へと渡ってきた黒人を知っていたことが分かります。しかも、使節団を派遣した大名のひとり、有馬晴信は、その軍がアフリカ人とマラバル(インド)人に助けられたという、次のような報告もあります。フロイスの『日本史』【GB315-21】に、有馬・島津軍と竜造寺軍の戦いにおいて、日本人の砲手がいない中で大砲を「一人の(アフリカの)カフル人が弾丸を込め、一人のマラバル人が点火して」発射し、「千人の兵隊を有しているよりもそれらはより効果的に役立った」と書かれています。そのほかにも豊臣秀吉が「カフル人」の踊りを見て褒美を与えたなど、さまざまな記録にアフリカの人々の姿が残されています。

出島での交流

江戸時代になり、鎖国政策のもとで外国との交流は減少しましたが、それでもアフリカの人々が日本から完全に姿を消してしまったわけではありませんでした。

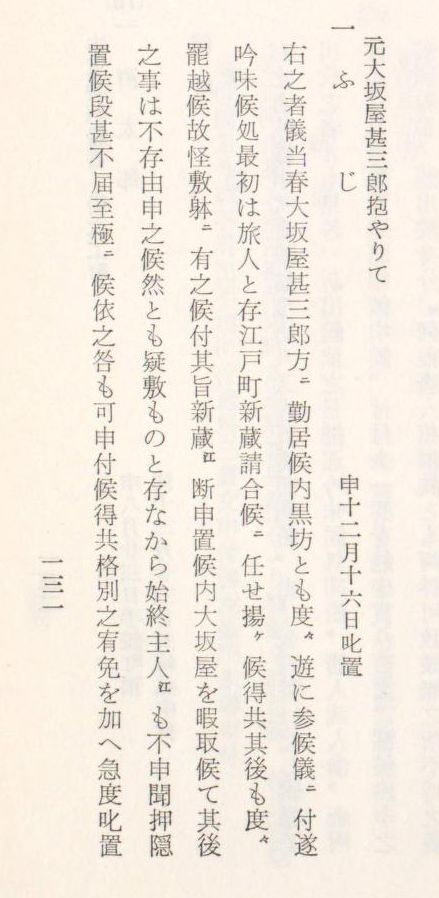

江戸時代に外国へ開かれた窓口のひとつであった長崎で、奉行所が下した判決の記録には、「黒坊」と呼ばれていたアフリカの人々が関係した事例も収められています。内容は日本人が「黒坊を手引きして寄合町遊女屋に遊興に行く」「黒坊に将棋盤を作つてやり、礼として海黄島〔織物〕を貰う」というようなもので、少なくとも長崎の一部の日本人にとっては(幕府は禁じていたとしても)、「黒坊」はそうしたつきあいのできる、意外と身近な隣人であったようです。

なお、当時の「黒坊」という言葉は東南アジアの人々なども含め、肌の色が濃い人物を広く指しており、アフリカ出身者だけを意味するものではありませんでした。司馬江漢の『江漢西遊日記』【GC274-57】に「此黒坊と云は…ヤハ〔ジャワ〕嶋の者、或はアフリカ大州の中モノモウタアパと云処の熱国の産れなり」という記述があることなどから、アジアの人々とともに、アフリカの人々も長崎に滞在していたことは確かなようです。モノモウタアパは現在のジンバブエ付近と推定されています。

アフリカ諸国の独立まで~エチオピアとの長い関係~

明治時代になると海外との往来が盛んになりますが、当時のアフリカ大陸は多くの地域が欧州各国によって植民地化されており、人々が気軽に日本を訪れることができる状態ではありませんでした。しかし、その中で数少ない独立国のひとつであったエチオピアからは、何度か日本に使節が派遣されています。

日本、アフリカに紹介される

1930年には日本とエチオピアの修好通商条約が締結され、また、同年のエチオピア皇帝ハイレ・セラシエ1世の戴冠式には日本の公使が参列しました。翌1931年には、エチオピアからの答礼使節が日本を訪れ、大歓迎を受けました。

7)ヘルイ著,オレステ・ヴアカーリ英訳,エンコ・ヴアカーリ邦訳『大日本』英文法通論発行所,昭和9【669-19】

答礼使節団の特使として日本を訪れたヘルイは、帰国後の1932年に日本についての本を執筆し、1934年には『大日本』【669-19】というタイトルで邦訳が出版されました。本書には各地を訪問した記録や、日本人の習慣についての記述があります。日本には「製糸、製紙、機械、製造、飛行機製作、造船、兵器、新聞及び印刷等数え切れぬ程の大小工場があり」「我がエチオピヤでも大いに産業に力を入れねばならぬ」というような記述からは、日本の近代化に倣おうという意思がうかがえます。また、工場や軍港といった近代的施設から、神社仏閣や景勝地といった日本独特の風景まで、さまざまな場所で撮られた写真が掲載されているのも目を引きます。

エチオピア皇族の恋?

ヘルイ答礼使節に同行して来日したエチオピア皇帝の親族リジ・アラヤ・アベバ公は、日本人女性の淑やかさと美しさに感銘を受けたと言われています。そこで日本側の世話人とも相談の上、新聞広告を打って花嫁を募集しました。申込者は20名に達し、その中から候補者として子爵の娘黒田雅子が第一候補になりました。

彼女は内定時に『明け行くエチオピア』【特244-432】という冊子を発行し、エチオピアに嫁いでいく意気込みなどを述べています。軽はずみな考えではないこと、幼少の頃より、海外に興味を持ち、勉強と研究を続けてきたこと、日本女性のため、日本のために嫁いでいくのだというようなことを書いています。決して虚栄心やアラビアンナイト的な軽い気持ちで申し込んではいないという説明は、報道などで誤解を受けることも多かったことへの反論なのかもしれません。しかしその後、さまざまな事情が重なり、結果としてエチオピアに嫁ぐ話は無くなりました。

戦後初のアフリカからの国賓として

第二次大戦後も、エチオピアとの関係は続きました。エチオピア皇帝ハイレ・セラシエ1世は1956年に国賓として日本を訪れ、戦後初めての宮中晩餐会が行われました。当時の新聞では、皇帝の到着が写真とともに報じられています。日本の経済発展に関心を示すと同時に、文化的伝統にも触れたステートメントを発したと記されています。

なお、同日の紙面には政府関係者が中近東・アフリカを視察した、船舶会社が西アフリカ定期航路を開始する、といった記事も見られ、当時の日本がエチオピア以外のアフリカ各地にも経済的関心を示していた様子がうかがえます。

『日本エチオピア協会会報』【Z8-971】第9号に掲載された、山津善衛の「故ハイレ・セラシェ陛下ご訪日の憶い出」という記事によれば、皇帝は12日間で「東京。日光。名古屋。京都。奈良。大阪。」の寺社や工場などを訪れ、日本の多くのものに興味関心を抱きました。その結果、「皇帝直属の顧問団を招へい」したり、「日本女性3名を女官として招へい雇用」したりと、エチオピアの発展に日本人の協力を求めたようです。同号には、元顧問団員や元宮廷女官長が執筆した記事も掲載されており、それぞれ3年前後エチオピアで働いた経験が記されています。

「アフリカの年」以降~新しい国々から~

「アフリカの年」と呼ばれた1960年前後、多くのアフリカ諸国が独立を果たしました。それらの国々は日本に大使館を開設したり、外交団を送ったりしており、日本を訪れるアフリカの人々は増加しました。

新しい国の外交官たち

木下郁夫著『大使館国際関係史』【A72-J2】によれば、各国の大使館が「アフリカの年」前後に相次いで開設されています。開設年次はエチオピア大使館が1957年、ナイジェリア大使館が1964年などです。そんな中、西アフリカ諸国からの最初の駐日大使館となったのは、1957年に独立したガーナが1960年に開設したものでした。大使は着任にあたり「日本とガーナとの友好関係をさらに強化」したいと述べています。

第一章で見たように野口英世がガーナで没したことにより、ガーナ大学には「野口英世記念研究所」があります。また、日本に輸入されるカカオの多くは同国で生産されています。そのように、日本との友好関係は長年にわたるものであると![]() ガーナ大使館のウェブサイトには記載されており、初代大使の願いは叶ったと言えるのではないでしょうか。

ガーナ大使館のウェブサイトには記載されており、初代大使の願いは叶ったと言えるのではないでしょうか。

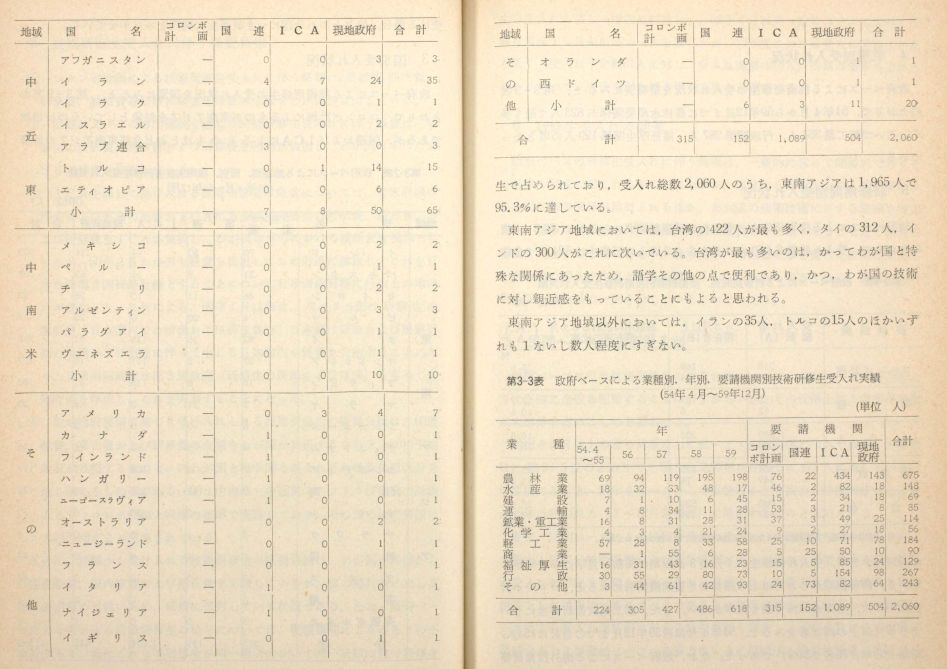

日本で学ぶ

貿易や援助の交渉、留学などのためにアフリカ諸国から日本を訪れる人々もいました。通商産業省貿易振興局編『経済協力の現状と問題点』【333.8-Tu783k】には、「わが国にも1961年7月来日したナイジェリア政府使節団から同国の経済開発に対する協力の要請があった」など、各国からの訪日の記録が残されています。また、同書の「研修生受入れ実績(1960年)」には、「アラブ連合」(※当時は、現在のエジプトとシリアを含む。61年にシリアが分離)や「エティオピア」「ナイジェリア」の国名が挙げられています。なお、1960年には1名でしたが、1962年にはナイジェリアが「計40名」となっているように、年を追うにつれて増加しています。

アフリカのアスリート、東京で躍動する

アジアで開催された最初のオリンピック大会であった東京オリンピックには、アフリカからも22カ国の選手たちが参加しました。アラブ連合(エジプト)の77人からカメルーン、ニジェールなどの1人まで、出場選手の人数はさまざまでした。『'64東京オリンピック』【780.6-A839s】という写真集には、「エチオピアの旗手 マラソンのビキラ・アベベ選手」や「民族服ケンティをまとったガーナの選手」、「砂漠のふんい気を場内に持ちこむチャド選手」など、アフリカの選手たちが写されています。アベベがマラソン史上初のオリンピック二連覇を果たしたほか、陸上競技やボクシングでメダルを獲得する選手が出るなど、各国選手の活躍が見られました。![]() オリンピック・ムーブメントのウェブサイトでは、彼らの記録や写真を確認することができます。

オリンピック・ムーブメントのウェブサイトでは、彼らの記録や写真を確認することができます。

『第18回オリンピック競技大会東京都報告書』【780.6-To458d】には、閉会式で「この日,アフリカ36番目の独立国として北ローデシアから脱却したザンビア共和国の選手が新しい国旗を高くふりかざしていた」と書かれています。このことに象徴されるように、独立を果たした新しい国々が参加したこのオリンピックは、日本の人々にアフリカの人々の姿を印象付けるものだったのではないでしょうか。

アパルトヘイトと文学者

アフリカの民話や伝説は、戦前から『阿弗利加神話伝説集』【388-Si511】などの図書によって日本にも紹介されていましたが、伝統をもとに現代文学の作家が各地に生まれてくるにつれて、かれらの作品もまた日本語に翻訳されるようになりました。

マジシ・クネーネやグギ・ワ・ジオンゴ、センベーヌなど各国の作家の作品を国立国会図書館でも所蔵しており、ショインカ、クッツェーなどノーベル文学賞を受賞した作家の著作もあります。アフリカ人作家の作品には、植民地主義との対峙や民族と国家の関わり、ジェンダーの視点など、さまざまなテーマが見られます。

このうち南アフリカの詩人マジシ・クネーネは、幾度か来日して日本の若い世代に大きな影響を与え、「クネーネ・ショック」という言葉が生まれたといわれています。『新日本文学』【Z13-572】25巻6号や、同誌に掲載された記事も収録した単行本『アジア・アフリカの文学と心』【KE162-27】には、クネーネが1970年に初来日した際の記録が収められています。タイトルは「南アフリカの詩人マジシのクネーネ訪日記――日本はわれわれを殺している」という衝撃的なものですが、それは「貿易を円滑にするために日本政府は完全人種差別の上に成り立つ白人共和国を承認し」ていることが、同国の黒人を犠牲にしていることを示したものです。

第1章の「木村外務大臣のアフリカ歴訪」でも説明されたように、アフリカ大陸を植民地化したことのない日本も、アパルトヘイトとの関係などではアフリカの人々から批判されることがありました。この資料に書かれている「日本の繁栄はわれわれの血の上に成り立っています」というクネーネの言葉は、現在でも時として思い起こす必要があるのかもしれません。

アフリカ地図の変遷

アフリカ地図の変遷

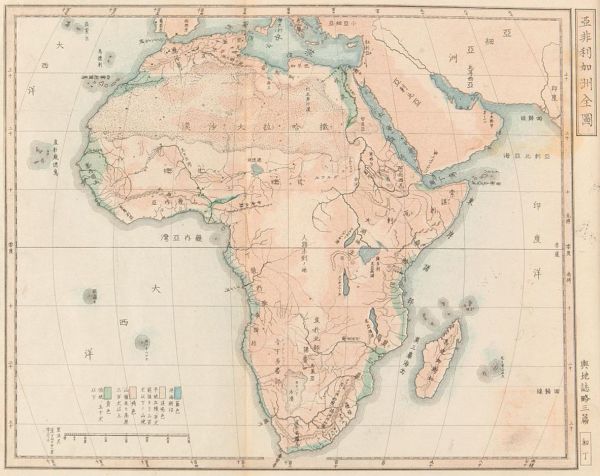

アフリカ地図の成立

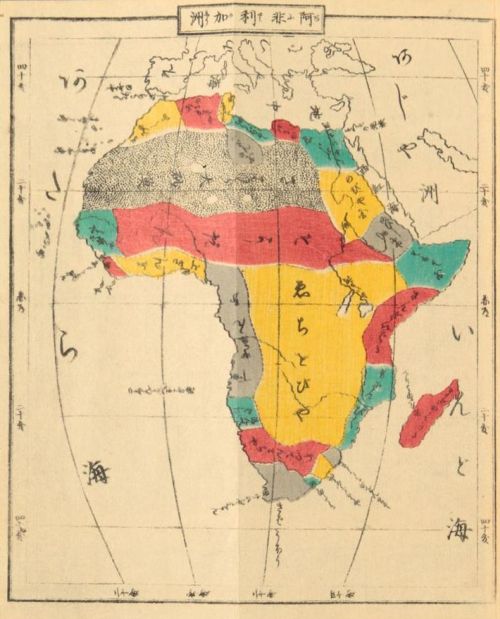

江戸時代にも「坤輿万国全図」などアフリカ大陸が描かれた世界地図は日本にも存在しましたが、広く日本人がアフリカの地理について知るようになったのは明治以後のことでした。明治維新以降、世界各国の地理情勢が国内に紹介されるようになり、多くの外国地理書が出版されました。中でも福沢諭吉『世界国尽』明治2【特54-102】や内田正雄『輿地誌略』明4-13【6-231】はベストセラーになり、幅広い年代の人々に愛読されました。

『世界国尽』の「巻2 阿非利加洲」に収録されたアフリカ地図では、沿岸部の国名・地名はそれなりに正確なものの、大陸の大半は「さはら大砂漠」、「そうだん」、「ゑちをぴや」の3つで占められています。後2者は国としての「スーダン」、「エチオピア」ではなく、地域の名称として描かれたとも考えられますが、いずれにせよアフリカ内陸部の情報が不足していたことは確かなようです。

内田がオランダ留学時に入手した地理書に拠って書かれた『輿地誌略』の「巻8 亜非利加洲」収録の地図では、『世界国尽』と比べて河川や山岳地帯などの地理情報が遥かに充実しています。一方で大陸中心部は「人跡未踏ノ地」と書かれているなど、内陸部の情報が欠けている点は共通しています。

明治26(1893)年に刊行された地理の教科書『新撰万国地理』【43-237ロ】に掲載された地図では、国境の位置にやや不正確な箇所が見られるものの、ヨーロッパ諸国からアフリカ内陸部の状況が多く伝えられたことにより、地図の情報量が飛躍的に増しています。

アフリカ諸国の独立

第二次大戦後、アフリカ諸国が次々に独立したことにより、アフリカ地図は再び変化の時代を迎えます。ここでは1951年のリビアから2011年の南スーダンまで、各国が独立を果たし、地図が塗り替えられていく様子をGIFアニメでご紹介します。

次へ 第3章

日本とアフリカ、ものの交流