- 本の万華鏡

- 第17回 日本のだし文化とうま味の発見

- 第1章 「だし」以前の鰹と昆布

- はじめに

- 第1章 「だし」以前の鰹と昆布

- 第2章 「だし」の誕生と発達

- 第3章 「うま味」の発見

- 参考文献

第1章 「だし」以前の鰹と昆布

「だし」が文献に登場するのは江戸時代に入ってからですが、鰹と昆布は食材として長い歴史を持っています。

第1章では、「だし」以前の鰹と昆布が日本においてどのように食されてきたか、近世(江戸時代)までの資料を中心にご紹介します。

古代の鰹・昆布

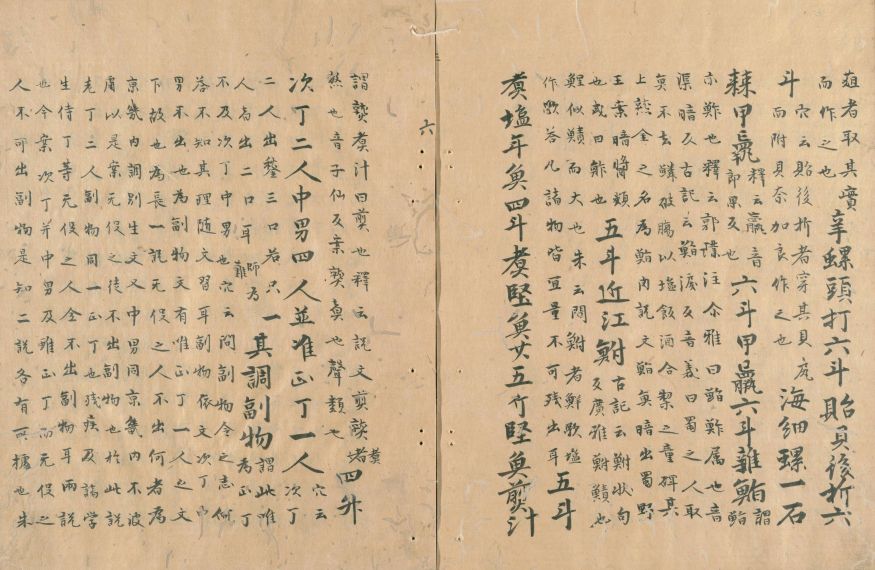

日本の文献に昆布が登場する最古の例は、『続日本紀』【839-2】霊亀元(715)年冬十月丁丑条とされています。「先祖以来、貢献(たてまつれる)昆布ハ、常ニ此ノ地ニ採テ」とあり(下図)、具体的な食べ方は明らかでないものの、この時期、昆布は朝廷への貢納品であったことがわかります。 一方、鰹は天平宝字元(757)年に施行された法令である養老令の注釈書『令集解』【WA16-37】にその名が見られます。各地の産物を納めさせる税である調として、「堅魚(かたうお、かつお)」、「煮堅魚(にかたうお)」、「堅魚煎汁(かつおのいろり)」が指定されていました(下図)。これらはいずれも鰹の加工品と考えられています。「堅魚」は生魚を細かく切って、そのまま干したもの、「煮堅魚」は鰹を煮てから干したもので、現在の鰹節の原形ともいえるものです。「堅魚煎汁」は「煮堅魚」の煮出し汁を煎じ詰めて濃縮した液体のことで、『令集解』に「醤類也」とあることから、「だし」よりも調味料の一種と考えられます。

また、昆布、鰹は租税品目として徴収されるものでもありました。平安時代中期に制定された律令の施行細則である『延喜式』【149-3】をみると、たとえば陸奥国では昆布、伊豆国では堅魚煎汁が特産品を納めさせる税の指定品目となっています。

さらに、この『延喜式』には徴収した産品の給付先も記されていますが、それによると昆布は神饌(神前に供える酒食)や天皇の食膳に出されたようです。

平安中期に成立した『宇津保物語』【は-17】に「鰹つきの削り物のやうに」という一節があります。「花鰹」「鰹節」が文献に登場するのはこれより500年以上後のことですが、これらに近い使い方は既に古代から中世初頭にかけて見て取ることができます。

1) 『厨事類記』(『群書類従 第448冊』【127-1】)

鎌倉初期に書かれた宮廷料理書で、中に鰹についての記述がいくつか見られます。

- 「或は醤(ひしお)を止めて色利(いろり)を用ゆ」という部分では、堅魚煎汁(かつおのいろり)が醤(豆類・穀類などを塩・麹とともに漬け込んで作られた古代の発酵調味料)の代用品となっていることがうかがえます。

- 生物(膾(なます))の項に「雉なき時、鰹を盛る」とあります。雉の代用品とはいえ、平安~鎌倉時代にかけて、鰹を生食していた形跡と考えられます。

- クラゲ料理の項目に「海月 酒と塩とにて、めでたく洗ひて、方に切りて、鰹を酒にひたして、其汁にて和ふべし……」とあります。これは現代の鰹削り節と同じ使い方といえます。

「花鰹」の文字が初めて見られる文献は、長享3(1489)年版の『四条流庖丁書』です。

2) 『四条流庖丁書』(『群書類従 第449冊』【127-1】)

『四条流庖丁書』は室町時代中期に書かれた料理書です。当時有名な料理の流派であった、四条流と大草流のうち、四条流のものです。内容としては料理の作り方の説明があり、その当時の料理をうかがい知ることができます。クラゲの切り方、和え物のところで花鰹を加える記述があり、当時から花鰹が活用されていたことがわかります。

なお「鰹節」の文献での初見は、『種子島家譜』【GC292-3】永正10(1513)年条に、 臥蛇島(がじゃじま)(鹿児島県十島村)から領主種子島氏へ「鰹ふし五れん(連)、叩煎<煎汁の一種>の小桶」が納められたという記述とされています。

鰹節の定着

現代の鰹節と同様のものが作られるようになったのは、17世紀終わり頃です。紀州印南(和歌山県印南町)出身の漁民が土佐で、現在の製法と同じように煙で燻して乾燥させる焙乾(ばいかん)方法やカビ付けを行う、改良鰹節を考案したとされています。

3) 法橋關月 画『日本山海名産圖會 5巻』柳原喜兵衛, [18--] 【特1-1905】

本書は狩猟漁獲をはじめとする各種産業の状況を図解で示した資料です。寛政11(1799)年刊行とされており、当時の庶民生活に関係する産業・技術をうかがい知ることができます。

これによると、江戸時代中期には、現代の加工方法に近い焙乾工程をもつ製造方法で鰹節が作られていたことがうかがえます。江戸時代初期は紀州産の熊野節が良品とされていましたが、この製造方法のおかげで、土佐節や薩摩節が最上品として知られるようになります。

各地にこうした技術が伝播するとともに、鰹節の消費地、流通網も成立していきます。江戸時代前期(17世紀後半)に大阪で鰹節業の問屋が成立し、紀州や土佐から鰹節を仕入れては、大坂・京都などの消費地に供給していました。18世紀になると、江戸でも鰹節の消費が増え始めたため、大坂の問屋が鰹節を江戸の問屋に送り、江戸の消費に供するという流通が成立していきます。

また、日常的な食物に薬事的な効果・効能があるとする考え方が中国から伝わり、江戸時代には広く知られるようになります。こうした考え方を元に動植物などを分類・解説した書物を本草書といい、江戸時代には『本朝食鑑』【特1-2284】や『大和本草』【特1-2292イ】をはじめとする本草書が書かれました。これらの中で鰹や鰹節について体に良い効果をもたらすといった記述が見られます。

4) 平野必大『本朝食鑑』刊年不明【特1-2284】

本書は医師の平野必大(人見必大の別名)が元禄8(1695)年あるいは元禄10(1697)年に著したとされるもので、食品として400種類以上の植物、動物を分類し、その味や効能について漢文体で説明した資料です。他の料理書とは異なり、日本の食物を薬膳(漢方薬の材料を用いた料理)的視点で記述しているという特徴があります。鰹節は、「気血を補い、胃腸を調え、筋力を壮し、歯牙を固くし、腠理(皮膚のきめ)を密にし、鬚髪を美にす」という効果・効能がある、と紹介されています。

精進料理から広まった昆布

昆布は精進料理の発達に伴って、より広く使われるようになりました。さらに「点心」のおかず、菓子の材料としても使われるようになっていきます。

昆布がその特産地とともに文献に現れるのは、南北朝期に成立した『庭訓往来』【WA7-162】4月11日状・返信です。各地の特産品を列挙する中に宇賀昆布(現在の汐首岬(北海道函館市)周辺で採取された昆布)が登場します(下図)。これが若狭小浜に荷揚げ・加工されると「若狭昆布」、若狭から京に運ばれ加工されると「京昆布」と称されました。 なお江戸時代の昆布生産の様子は、『日本山海名産圖會』【特1-1905】に活写されています。この中で、蝦夷松前では、採集した昆布を乾燥させるため、浜辺・家の上・道に至るまで昆布を敷き詰めているとした上で、「世俗に蝦夷の家ハ昆布をもって葺くと云ハ此の乾したるを見たるなるべし」と描写しています。

縁起物としての鰹・昆布

縁起物としての鰹・昆布

鰹、昆布は現代でも結納品やおせち料理に用いられますが、鰹、昆布が縁起物とされるようになったのは、戦国時代以降のことと考えられます。

戦国時代前期に軍陣の先例について書かれた『高忠軍陣聞書』【848-115】 には出陣の儀式について記述があり、その中で打ちアワビ(アワビの肉を薄く長く切り、延ばして干したもの)・勝栗・昆布が登場します(下図)。これは、戦いに「打ち勝ち喜ぶ」ように、という願いを込めた品揃えで、膳に並べられたこれらを武将はこの順に食すものとされました。なお、戦いに勝って帰陣した際には、供される順序が勝栗・打ちアワビ・昆布に変わります。「勝ち、打ちて喜ぶ」というわけです。

江戸時代初期に書かれ小田原北条氏に関わる記事を集めた『北条五代記』【231-206】には、天文6(1537)年夏、北条氏綱の乗り船に鰹が飛び込み、氏綱がこれを「勝負にかつうを」として喜んだ、という逸話がみられます。そしてこの後の合戦に北条氏が勝利したことから、出陣前に鰹を食すことが吉例となったといいます。

鰹のもう一つの縁起物としての顔は、江戸時代に入って珍重されるようになった「初鰹」です。当時、農作物や魚介類のシーズン最初期にとれた「初物」を食べると長生きできる、健康に暮らせる、といわれていたため、江戸の人々は「初鰹」を競って求め、初夏の風物詩ともなりました。川柳や浮世絵にも、「初鰹」を題材とした作品が数多くあります。

次へ

第2章 「だし」の誕生と発達

![[広重魚尽] [広重魚尽]](/kaleido/entry/17/img/10.jpg)