- 本の万華鏡

- 第17回 日本のだし文化とうま味の発見

- 第3章 「うま味」の発見

- はじめに

- 第1章 「だし」以前の鰹と昆布

- 第2章 「だし」の誕生と発達

- 第3章 「うま味」の発見

- 参考文献

第3章 「うま味」の発見

そもそも何故我々は食事に「だし」を用いてきたのでしょうか。それはもちろん、「だし」をおいしいと感じることができたからに他なりません。この「だし」の「おいしさ」は、日本に西洋の近代科学が本格的に導入された明治以降、日本人が中心となり、科学的に解明されていきました。「だし」に代表される「おいしさ」は、「うま味」と名付けられ、甘味、酸味、塩味、苦味のいずれとも違う第5の味として提起され、今日「うま味」は、日本だけでなく世界的にも「UMAMI」として、その地位を確立してきています。

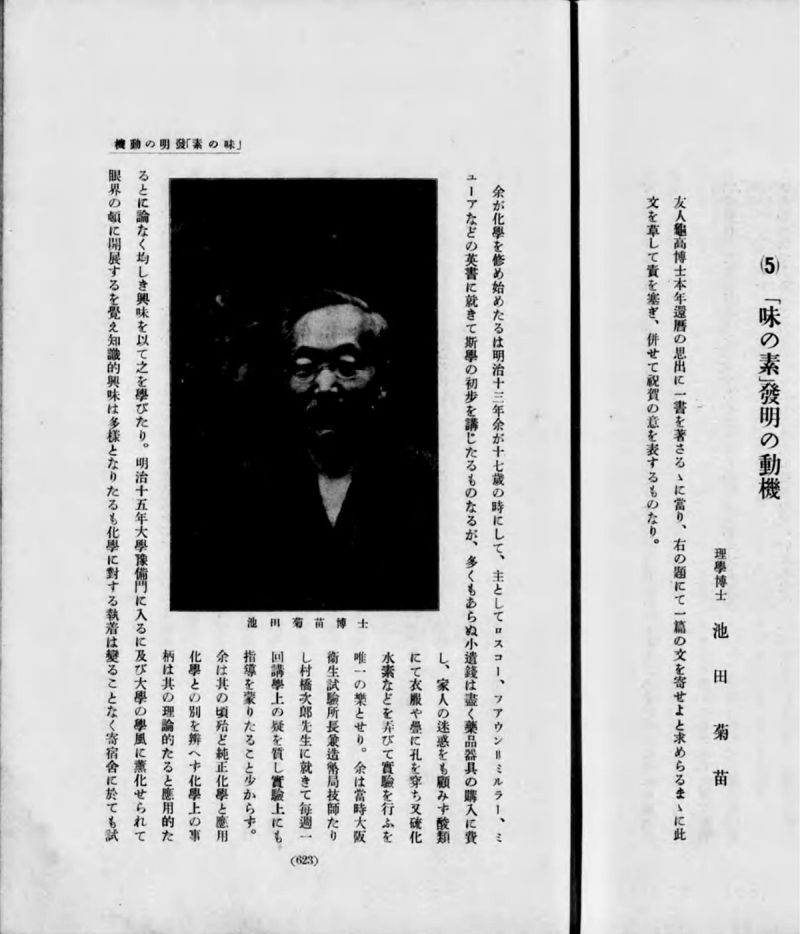

第3章では、昆布のうま味がグルタミン酸に起因することを発見した池田菊苗(いけだきくなえ)を中心に、資料をご紹介していきます。

池田菊苗とグルタミン酸ナトリウム

昆布のうま味成分の発見者・池田菊苗は元治元(1864)年、薩摩藩士池田春苗の二男として、京都で生まれます。年少の頃より私塾に通うなどして勉学に励んだ池田でしたが、明治維新後の親の事業の行き詰まりで、経済的に苦しみます。池田の学生時代のエピソードとして、衣類や布団を売って家人に無断で東京へ向かった話や、大学予備門時代、奨学金が支給される特待生は成績上位2人までだったものの、3番目の池田も特別に特待生扱いにしてもらい、予備門を辞めずに勉強を続けることができた話などが残されています。

池田は帝国大学(後の東京大学)を卒業後、東京高等師範学校の教授、帝国大学の助教授などの職についたのち、明治32(1899)年、ドイツに留学し、硝酸の生成や触媒の研究で有名なウィルヘルム・オストワルドに師事します。池田は当時の最先端の化学を学ぶとともに、オストワルドの思想や生き方などにも大いに影響を受けたようで、後々の活動にその影響の跡が見え隠れします。

ドイツでの留学を終えた池田はロンドンに数か月滞在しますが、そこで夏目漱石と同じ下宿になり、交流します。漱石は博学多識な池田に感銘を受けたようで、その時の様子は、漱石が寺田寅彦に宛てた書簡(夏目漱石『漱石全集. 第18-19巻 (書簡集 [正],続)』漱石全集刊行会,昭和3-4【566-49】)や漱石の日記(夏目漱石『漱石全集. 第16巻』漱石全集刊行会, 昭和23【566-49】)などで確認できます。

明治34(1901)年、池田は帰国し、東京帝国大学の教授となります。理論化学の第一人者として後進を育てる中、明治40(1907)年、池田は昆布のうま味成分についての研究に着手します。

池田の「『味の素』発見の動機」(『人生化学』【特276-107】)によると、明治40(1907)年、妻が買ってきた昆布を見て、昆布のうま味成分について研究することを思い立った、としています。また、当初はなかなか成果が得られず、その他の研究が多忙であったため、途中で中断したが、翌年に『東洋学芸雑誌』に掲載された、うま味が食べ物の消化を促進するという医学博士三宅秀(みやけひいず)の論文(※1)を読み、うま味のある廉価な調味料を作り出して国民の栄養状態の改善を図るべく、研究を再開する決意をした、とも述べています。

この寄稿などで、池田のうま味成分の発見は、夫人が買ってきた昆布をきっかけとする偶然説が広まり、定説とされてきましたが、近年ではこれを否定する説もあるようです。中には、第2章でもご紹介した通り、池田の出身である京都(関西)の「だし」は昆布だしが中心であり、幼少の頃から昆布だしに親しんだ池田は、若い頃から昆布のうま味に着目していたとする、興味深い説もあります。

池田は助手の栗原喜賢らと協力し、幾度も試行と失敗を重ね、明治41(1908)年、グルタミン酸が昆布のうま味成分であることをつきとめます。

※1 明治41(1908)年前後の『東洋学芸雑誌』には、三宅の該当の論文は掲載されていません。掲載の時期がより古いか、あるいは雑誌名を誤った可能性などが考えられます。

9) 池田菊苗「新調味料ニ就テ」(医学中央雑誌刊行会『醫學中央雜誌』85号,1910.3【Z19-510】

明治42(1909)年に東京化学会において演説を行い、『東京化学会誌』【Z17-131】に掲載された池田の新調味料に関する論説が再掲されています。この論説では、そもそも味覚とはどういったものか、という説明に始まり、うま味成分を抽出するまでの過程、甘味とうま味の生物学的な考察などについて述べ、最後は、タンパク質の加水分解生成物は盛んに研究されつつあるが工業的な応用が伴っていないので、調味料製造がきっかけでこの方面の化学工業が活発になるのを望む、といった一文で締めくくっています。

(当館のデジタル化された雑誌は、原則インターネット上での提供を行っていませんが、医学中央雑誌刊行会のご協力により、「医学中央雑誌」(創刊号(1903年)~413巻(1983年))はインターネット上でデータを公開しています。)

池田はうま味成分の研究に着手するまで、日本の理論化学の第一人者として活躍してきており、応用化学に手を伸ばした理由に関しては、色々な考察がなされています。人類の発展に寄与するという大志を持っていたから、という壮大なものから、ドイツの留学時代に教えを受けたオストワルドの影響を指摘するもの、養う家族が多かったため経済的に成功したかったと推察するものまで、様々です。池田自身は、上記の論説では、今までの研究内容とかけ離れている点について、化学的研究によって開拓できる範囲の広さや将来性を信じ、研究を決心した、としています。

10) 畠山久重(はたけやまひさしげ)『発明発見物語:科学読物』昌平社, 昭和23【児50-H-1】

戦前から世界的な発明・発見をテーマとした本は、青少年を対象とした読み物の定番であり、少年名著文庫シリーズの1冊である本書も、内容としては従来のものとそれほど違いはありません。しかしながら本書の「まえがき」には、敗戦で荒廃した日本の復興を担う世代に少しでも役に立ってもらえれば、という編者の思いが綴られており、本書が発行された敗戦直後の日本の空気を感じることができます。

二十章の「味の素の発明」では、前半部分はグルタミン酸がうま味成分であるとつきとめた池田の研究について、後半部分は池田の生い立ちや苦労した青年時代について、非常に読みやすく、まとまった形で描かれています。最後には、自堕落な学生を戒め、「氏の苦闘活躍を手本とするがよい」と締めくくっており、序文同様、編者の強い思いが込められています。

本書は飛行機の発明やキュリー夫人のラジウムの発見といった、よく紹介されやすいテーマに留まらず、缶詰を考案したアッペールや、ミシンの開発者エリアス・ハウなど、スポットライトを浴びにくい分野の人物・発明品についても紹介しています。

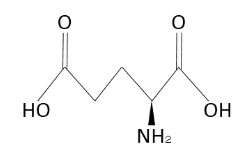

池田のうま味成分の発見においてよく誤解されるのが、「池田がグルタミン酸を発見した」というものですが、グルタミン酸自体は1866年にドイツのリットハウゼンによって発見されており、当時の日本の化学界においてもよく知られているものでした。『池田菊苗博士追憶録』【GK58-H26】の片山正夫の言によると、当時農芸化学の第一人者であった鈴木梅太郎は「池田さんの仕事は自分の方でやるべき性質のものであるが、洒落では無いがうまくやられた。グルタミン酸はなめた事はあるが、塩(※2)はなめなかつた」と語ったそうです。なお、鈴木は明治39(1906)年に『東京化學會誌』【Z17-131】の27巻7号に掲載した論文「蛋白質の研究」において、「グルタミン酸は一種の鈍き弱酸味を有す」と記しています。一連の研究で、池田はグルタミン酸のナトリウム塩であるグルタミン酸ナトリウムが強いうま味を有することに気付き、工業的な製法を考案します。

※2 「えん」と読む。酸と塩基がイオン結合した化合物のこと。ここではグルタミン酸のナトリウム塩であるグルタミン酸ナトリウムのことを指す。

うま味調味料の商品化

うま味調味料の商品化と村井弦斎(むらいげんさい)

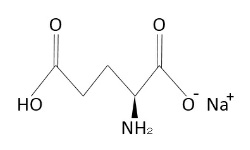

明治42(1909)年、グルタミン酸ナトリウムは、池田が命名した「味精」から「味の素」に名前を変え、鈴木製薬所(のちに鈴木商店、現在の味の素株式会社)によって商品化されます。商品化に当たっては各方面の識者の意見を聞き、報知新聞に連載していた小説「食道楽」(下図)が大ヒットして、当時食の第一人者とみなされていた村井弦斎(以下弦斎)のもとにも、創業者の鈴木三郎助自らが訪れて評価を聞いた、というエピソードも残されています。そういった経緯もあり、初期の新聞広告(『朝日新聞』(東京)1909年5月26日 朝刊 7面【Z81-1】など)や雑誌広告には何点か弦斎の名前が見られ、「家庭料理に便利至極のもの」といったコメントをしているものもあります。

11) 村井多嘉子述『弦斎夫人の料理談:手軽実用.第3編』実業之日本社, 明40-43【76-273】

弦斎の夫人、村井多嘉子(以下多嘉子)に、記者が料理に関する質問をしていくといった、インタビュー形式の料理本です。第3編の味噌汁に関する項目では、味噌汁の「だし」には鰹節の他、発売されて間もない味の素も、「味噌汁に入れますと、一番よく味が合ひますから、毎日使つて居ります」としています。本書ではこのような味噌汁の「だし」の取り方や黒豆を柔らかく煮る方法といった、家庭における実用的な調理法だけでなく、食事前に子どもが手を洗うよう習慣づけさせる方法や、「ユーカリの葉を煎じて飲むと糖尿病に効く」といった海外の民間療法について紹介するなど、単なる料理本の枠に収まらない、興味深い1冊になっています。

多嘉子は親戚筋に大隈重信や後藤象二郎らがおり、弦斎との結婚前に後藤家で身につけた料理の腕を生かしたり、大隈重信に西洋料理の料理人を紹介してもらったりするなど、弦斎の食関係の著作活動に大きく寄与しました。このため、『食道楽』のヒロイン・お登和のモデルを多嘉子とする説があるようです。それについて娘の村井米子は『あまカラ』【Z596.05-A1】(48号)で、「或はさうかもしれない」と述べています。

うま味調味料は商品化した当初、なかなか売り上げが伸びず、販売・広告戦略で苦心しました。それだけではなく、当時は製造に塩酸を使用していた(現在はサトウキビなどを発酵させて製造する方法が主)ため、悪臭や排水等で工場の近隣住民から抗議が来る、類似製品が出回る、といった苦境に直面します。また中には、宮武外骨(みやたけがいこつ)のゴシップ誌『赤』【US21-E67(複製版)】、『スコブル』【US21-E67(複製版)】、『一癖随筆』【雑61-235】などで、「原料は小麦ではなく蛇」というデマの記事や、「面白懸賞」と称した鈴木商店名義の偽の広告を掲載され、対して鈴木商店がこれらのデマや偽の広告を否定する広告を出すといった、昨今では考えられないような事件もあったようです。これらを乗り越え、うま味調味料は今日まで続く一大ヒット商品となります。

料理本における言及~北大路魯山人とうま味調味料~

うま味調味料が一般家庭に浸透すると、前述の『弦斎夫人の料理談』を始め、いくつかの料理本や料理に関する記事で取り上げられます。ただ単に「だし」を取る際の用い方だけでなく、うま味調味料に頼りすぎず鰹や昆布も使うべきとする意見、やや高価であったことから不経済とする意見や、逆に用法を間違えているから不経済になるのだとたしなめるものまで、様々です。

芸術家で、美食家としても有名な北大路魯山人もまた、うま味調味料のあり方について言及しています。『料理王国:春夏秋冬』【596-Ki318r】の「化学調味料」(初出:『星岡』(37)昭和8.12【Z11-871(複製版)】)では、うま味調味料(化学調味料)を、料理人が傍らに置けば、過度に用いてその味に災いされると批判し、上等の料理には昆布なり鰹節なりで「だし」を取るべき、としています。しかしながら、プライベートの客人や自分で食べる料理にはうま味調味料を使うこともある、といったことも述べており、うま味調味料を完全に否定していたわけではなかったようです。また同書には、本当にうま味調味料を活用できるのは自分くらいだと自負する一節などもあり、魯山人の食に対する絶対的な自信が垣間見えます。

うま味のその後

池田菊苗の研究により、昆布のうま味がグルタミン酸に起因することが明らかにされましたが、昆布と同様「だし」に使われる一方、昆布とは全く異なった味を成す鰹のうま味についても研究されるのは、ごく自然な流れでした。

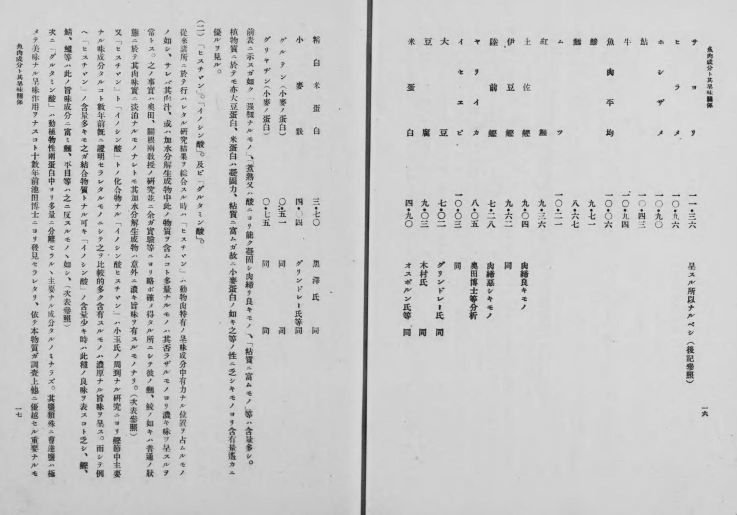

大正2(1913)年、池田の弟子である小玉新太郎博士によって、鰹のうま味成分がイノシン酸(イノシン酸ヒスチジン)であることが解明されます。さらなる活躍を期待された小玉ですが、大正12(1923)年前後に若くして亡くなったようです。またイノシン酸は構造が複雑で製造にコストがかかりすぎるといった問題を抱えていたため、1960年代になるまで大規模な商品化には至りませんでした。昭和35(1960)年には、ヤマサ研究所の国中明(くになかあきら)らによって、イノシン酸の研究の延長で、キノコのうま味がグアニル酸に起因することが明らかになりました。これらグルタミン酸、イノシン酸及びグアニル酸は今日、三大うま味成分と呼ばれています。これらのうま味成分を組み合わせることによってうま味が格段に増すうま味の相乗効果は、旧来より感覚的に認識されていましたが、その後の研究で科学的にも明らかになります。三大うま味成分やうま味の相乗効果は今日、化学の専門書だけでなく、多くの料理本でも紹介され、料理に活かされています。

近年では、舌にうま味の受容体が発見されるなど、うま味に関する研究は、池田の発見から100年経った今日でも続いています。そして池田によって提起された、甘味、酸味、塩味、苦味に続く第5の味「うま味」(UMAMI)は、日本だけでなく世界においても、その地位を確固たるものとしています。

次へ

参考文献