- 本の万華鏡

- 第17回 日本のだし文化とうま味の発見

- 第2章 「だし」の誕生と発達

- はじめに

- 第1章 「だし」以前の鰹と昆布

- 第2章 「だし」の誕生と発達

- 第3章 「うま味」の発見

- 参考文献

第2章 「だし」の誕生と発達

時代とともに鰹や昆布の利用方法は変化していき、鰹や昆布をそのまま食べるだけでなく、煮出してそのうま味を引き出した「だし」として料理に使用されるようになります。中でも江戸時代には、「だし」は多くの料理に用いられ、日本の食文化の一つとして発展していきます。

第2章では、鰹節と昆布を材料とする「だし」の歴史について、料理書を中心とした文献とともに見ていきます。

「だし」の誕生

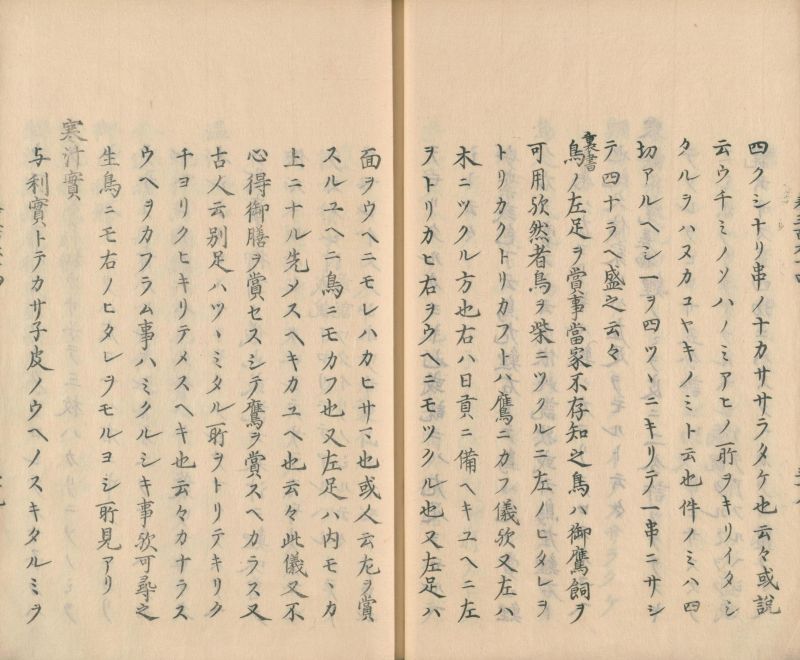

鎌倉時代に成立したとされる『厨事類記』【127-1】の中には、「タシ汁」という言葉が見られます。

「寒汁実(ひやじるのみ)」という項には、

或説云 寒汁ニ鯉味噌ヲ供ス コヒノミヲヲロシテ サラニモリテマイラス

タシ汁 或説 イロリニアフヘシ

或説 ワタイリノシル云々 ニテアフヘシ

という記述があり(下図)、本書における「タシ汁」は鯉の身を食べるための液体の調味料ではないかと考えられています。

現代の「だし」に相当するものが最初に登場するのは次の資料です。

5) 『大草殿(おおくさどの)より相伝之聞書(そうでんのききがき)』(『群書類従. 第451-452』【127-1】)

室町時代に始まったとされる日本料理の流派、大草流の相伝書として、『群書類従』に収録されている料理書で、室町時代の後期の資料と推定されています。料理をはじめ、魚鳥の取扱い、飲食の作法について紹介しています。 本書の中には、白鳥を煮て調理する際に「にたし」という鰹節を用いた「だし」や、「だし」をとる際にだし袋を使用していたという記述が見られます。現在、これが「だし」に関する最も古い記述とされています。

一 くくいのりうりは、かつほ二ふし程、うへのわろきかわをけつりのけて、能所を布の袋に入て白水によく々にたし、物にてよくこしおくなり。其後すましみそ一盃に、いまのにたし三盃入れて合也。

<意訳>

白鳥(くくい、くぐい)の料理として、まず鰹節を二本用意し、表面の悪いところを削り取って、良い所だけを布袋(だし袋)に入れて白水(米のとぎ汁)でよく煮出し、よくこしておくのが第一段階である。その後、すましみそ一杯に今の「にたし」を三杯入れて合わせる。

多様化する「だし」のとり方

江戸時代になると、文献に「だし」の記述が多く見られるようになり、最初の実用料理書とされる『料理物語』の中にも、二番だしについての記述が見られるようになります。さらに、昆布が「だし」の素材として使用されていることも明記されます。

6) 『料理物語』(国書刊行会 編『雑芸叢書. 第1』国書刊行会, 大正4)【330-49ち】)

本書は寛永20(1643)年に刊行された、江戸時代初期の代表的な料理書です。形式的で格式ばった料理書ではなく、実用書としての性質も備えています。前半では料理名や食材名とその料理法を簡単に列挙し、後半では代表的な料理の作り方に加え、料理のコツやポイントも紹介しています。正保、慶安、寛文にも版を重ね、その後の料理書にも多大な影響を与えました。

『雑芸叢書. 第1』には、『料理物語』の寛文4(1664)年正月版が収録されており、「第八 なまだれだしの部」には「だし」のとり方や二番だしについての記述が見られます。(引用1)また、昆布が精進の「だし」として使用されていることが紹介されています。(引用2)

(引用1)

[だし] はかつほのよき所をかきて、一升あらば、水一升五合入せんじ、あぢをすひみてあまみよきほどにあけて吉、過ても悪候、二番もせんじつかい候

(引用2)

[しやうじんのだし]はかんぺうこんぶやきても入、ほしたで、もちごめふくろに入に候

寛文8(1668)年に成立した『料理塩梅集』の中には、鱈のすまし汁の調理法において「水一升に鰹節一本、昆布二枚ほど入れ」とあり、「だし」として混合だし(合わせだし)が使用されるようになります。このころには、鰹節だしと昆布だしの相乗効果が認知され始めたと考えられます。

また、文政5(1822)年刊行の『料理早指南』の中には、「精進のだし」として「伊勢かんぴょう、昆布、白豆、もち米」は「水にて出し用ふ」とあり、これまでの文献に見られたように煮出して用いる方法ではなく、昆布の水だしの方法が使用されていることがうかがえます。

このように、現在ではよく利用されている鰹節と昆布の合わせだしや昆布の水だしの方法は、江戸時代に用いられるようになったと考えられます。

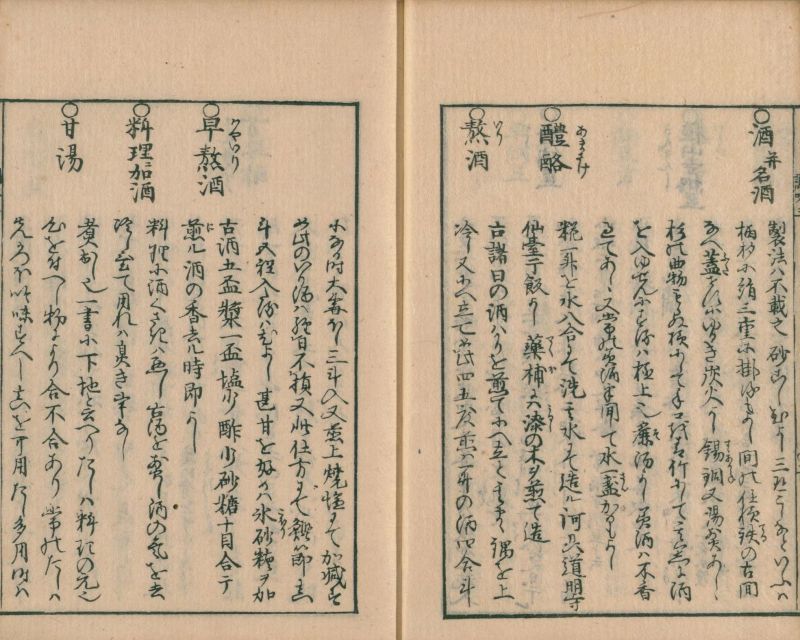

広がる「だし」の利用

様々な「だし」の取り方が江戸時代の料理書に見られるようになりました。『料理物語』(紹介資料6)では多くの料理に「だし」が使われています。鮒や鱈の汁のような魚の汁物、鶴や鹿のような動物の汁物、納豆汁やよもぎ汁のような野菜類の汁物に「だし」を使用した記述が見られます。また、「だし酒」という調味料としても用いられていました。

7) 嘯夕軒宗堅(しょうせきけんそうけん)『料理網目調味抄 5巻』西村源六[ほか2名], 享保15【特1-2954】

料理の心得や料理に用いる食材について解説したものです。当時の料理書では、うま味と甘味が同義で使われることが多く、「だし」のことを「下地」や「甘湯」などとも呼んでいました。本書では「甘湯 煮出し也 一書に下地と云へり たしは料理の元也」とあり、「だしは料理の元である」と明記されています。このように江戸時代には、「だし」は日本料理の中に定着し、日本食文化の中核に位置づけられるようになります。

昆布ロードの拡大と東西のだしの違い

江戸時代、蝦夷地と呼ばれた北海道の開発の進展と、それに伴う昆布の生産増加により、昆布の新しい利用方法が考えられるようになりました。17世紀後半、江戸の商人河村瑞賢によって、酒田から下関を通り、大坂を経由して江戸へ向かう西廻り航路が確立され、北前船の航路が伸びました。それにより蝦夷地から昆布をはじめとする海産物が京都・大坂へと運ばれ、さらに江戸へも運ばれるようになります。

このようにして江戸時代の中頃から幕末にかけて成立した昆布の流通網は、現在では「昆布ロード」と呼ばれています。「昆布ロード」の確立とともに昆布の消費地も江戸や九州、琉球にまで広がりました。

「だし」の普及拡大とともに、関東では主に鰹節が使われ、関西では主に昆布が使われるようになります。現代にも続く、関東と関西における「だし」の違いがみられる理由は、主に2つ考えられています。 まず一つに、昆布の流通が挙げられています。昆布は北前船で北海道から大阪へ運ばれると、まず上質な昆布から売れていき、大阪で売れ残ったものが江戸で消費されたため、関東では関西ほど昆布だしが発達しなかった、とするものです。

もう一つの理由としては、水質の影響が考えられています。硬度が低い関西の水は昆布だしを引き出すのに適していますが、硬度が高い関東の水は関西に比べ昆布だしが出にくいといわれています。そのため、濃い「だし」を取るために、関東では鰹節が主に使われるようになったとされています。

このように、地域の特色に応じて料理だしの基本の味が確立したのは、貨物の大量輸送が始まった江戸時代と考えられています。

昆布ロードの図(赤矢印は西廻り航路)

(参考:日本昆布協会HP)

近代以降の「だし」の利用

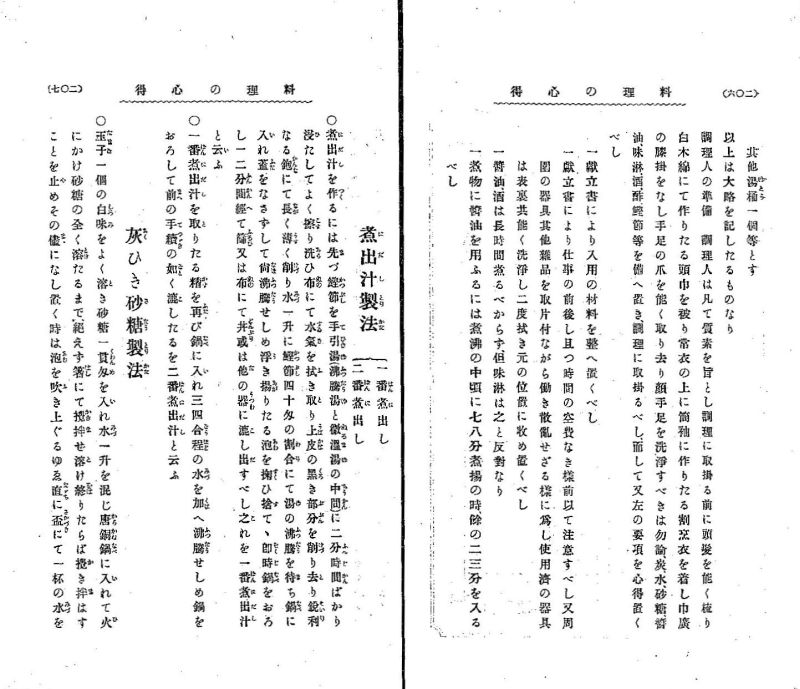

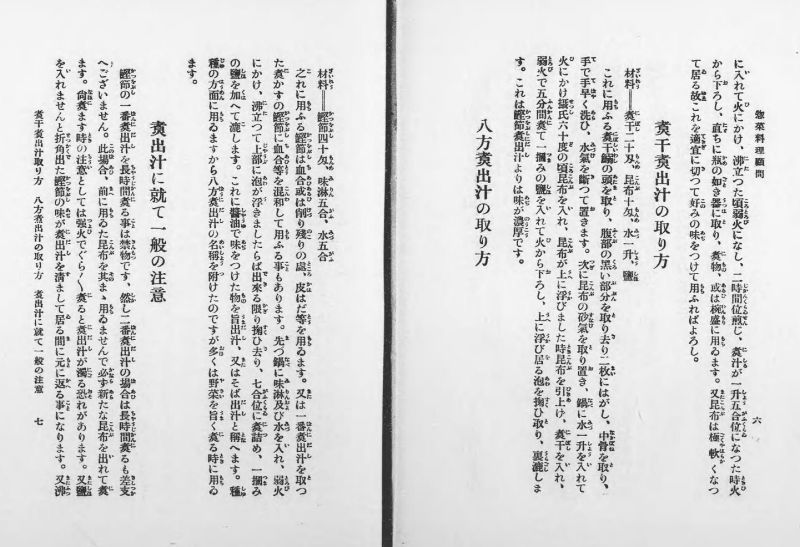

江戸時代までの料理書は主に料理人を対象としたものが多く、日常食を扱うというより、饗応料理を著す傾向が強かったのですが、近代に入ると、日常食の調理に焦点をあてた家庭向けの料理書が多く出版されるようになります。明治26(1893)年に出版された料理書『素人料理年中惣菜の仕方』【67-69】の中には、通常の清汁(すましじる)には鰹節だしを用い、上等な清汁にするときには、鰹節だしと昆布だしを合わせて使用するという記述があり、合わせだしが一般に利用されていたことがわかります。

また、明治37(1904)年に刊行された『和洋家庭料理法』の中には、一番だしと二番だしの取り方が紹介されており、二番だしも一般家庭で利用されるようになってきたと考えられます。これらの料理書は、主に家庭内で家事を担当する女性向けのもので、家庭向け料理書の刊行数の増加とともに、鰹節や昆布を用いた「だし」が明治には一般庶民に普及していたことがうかがえます。

8) 赤堀峯吉『和洋家庭料理法』自省堂, 明37【116-267】

明治15(1882)年、日本橋に開校した、日本で最初の女性向け料理学校「赤堀割烹教場」において実習された内容をまとめ、一般家庭の台所を対象とした料理書です。

料理の心得として「煮出汁製法(にだしとりかた)」という項があり、「だし」を取るための鰹節の分量や煮出し時間が記述されており、二番だしについての記述 も見られます。

煮干しだしと椎茸だし

煮干しだしと椎茸だし

鰹節と昆布以外にも「だし」の材料となるものはいろいろあります。コラムでは、煮干しだしと椎茸だしについての文献をご紹介します。

煮干し

いわしを中心とした魚介の加工品は古代から食されており、その記録は木簡などとして出土していたものの、煮干しに関する古代・中世の記録はほとんど認められません。中世末期から江戸初期にかけていわし漁が発展し、漁獲されたいわしは干鰯に加工され、作物の肥料として利用されていましたが、煮干しに関する明白な記述が見られるようになるのは近世になってからです。

江戸中期の享保年間(1716~1736)のころから庶民の生活も向上しましたが、鰹節は高価だっため正月やハレの日だけのものでした。日常は煮干し(西日本を中心に使用)や雑節(宗田節やさば節など)が鰹節の代わりに「だし」の素材として利用されていました。

煮干しだしの記録があまり残っていないのは、いわしは大量に獲れたことから、古代から下等な魚として貶められてきたことが一因と考えられています。

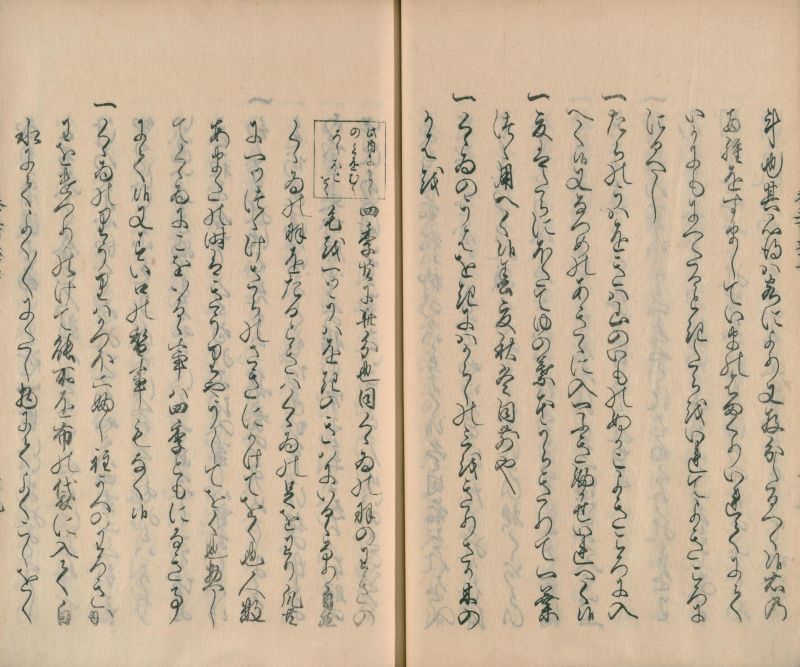

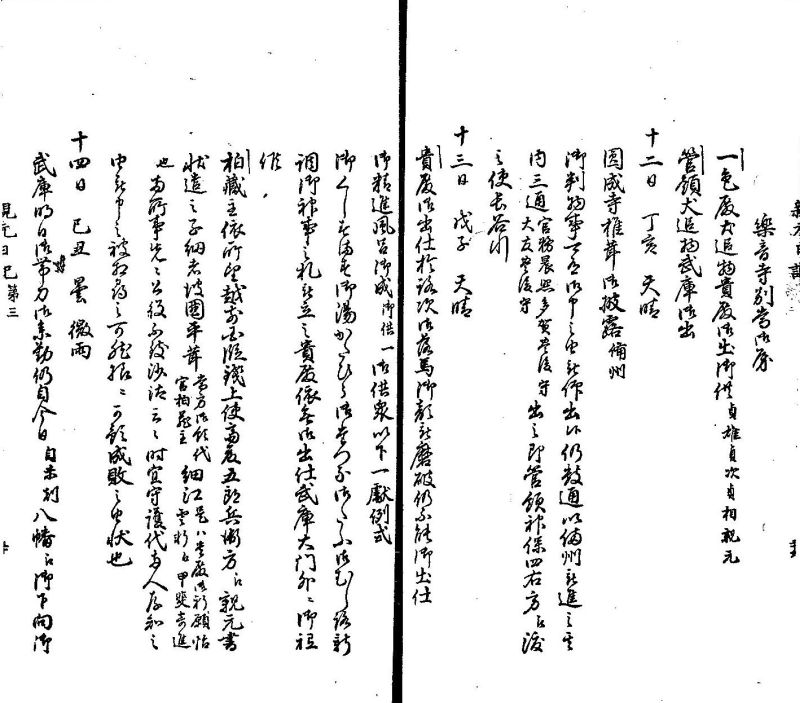

椎茸

椎茸は有史以前から食されていたと推測されていますが、文献の初出は鎌倉時代の道元の書『典座教訓(てんぞきょうくん)』【特56-271】(嘉禎3(1237)年)とされています。しかし、「椎茸」ではなく「苔」や「椹(じん)」と表記されているため、椎茸以外を指しているのではないかという説もあります。椎茸という文字が明確に記述されるのは、室町時代末期、室町幕府の政所代・蜷川親元の『親元日記』とされています。『親元日記』の中には、「十二日 丁亥 天晴 圓成寺椎茸披露」とあり、寛正6(1465)年8月12日、伊豆の円成寺から将軍足利義政に椎茸を献上した記録があります(下図)。

江戸時代には、椎茸を用いた様々な料理が出現し、さらに享和3(1803)年に刊行された『新撰庖丁梯(しんせんほうちょうかけはし)』【210-35】では、「だし」の取り方がまとめられており、「椎茸たしの法」として椎茸だしの取り方が紹介されています。ただし、昭和17(1942)年、農学博士の森喜作による純粋培養菌種駒法が発明されるまでは、非常に高級な食材でした。

次へ

第3章 「うま味」の発見