- 本の万華鏡

- 第18回 登山事始め―近代日本の山と人

- 第3章 山岳会の設立と登山の普及

- はじめに

- 第1章 新しい登山の姿

- 第2章 登山普及の双璧

- 第3章 山岳会の設立と登山の普及

- 付録 山と食事

- 参考文献

第3章 山岳会の設立と登山の普及

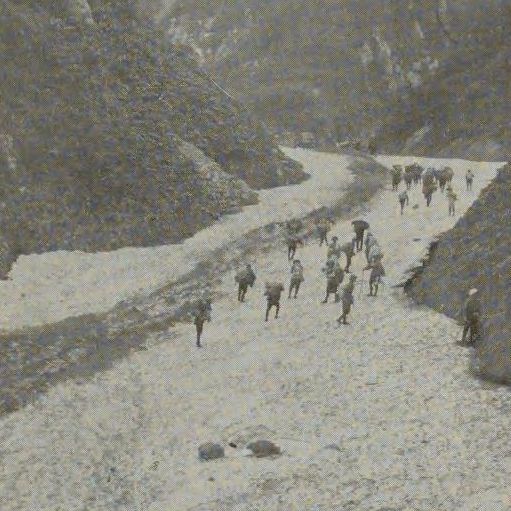

明治後期になると、第2章で紹介した志賀重昂、ウォルター・ウェストンの影響を受けて山登りを始める人たちが現れました。信仰や生活、調査研究等のためではなく、純粋に登山を楽しもうとする人たちです。登山愛好者の輪は次第に広がり、日本人の山に対する意識も変わって、やがて山に登ることがそれほど特殊なことではなくなっていきます。本章では、登山家たちが集った日本山岳会設立の周辺事情を取り上げます。また、山を描いた文学・絵画や学校教育における登山の指導についても触れ、登山趣味の広がりを跡づけます。

日本山岳会の設立

日本最初の山岳団体「日本山岳会」(初期は単に「山岳会」という名称でした)は、明治38(1905)年に小島烏水らの手により設立されました。烏水は、横浜正金銀行に勤めながら余暇を利用して登山を楽しみ、多くの紀行文や評論を残すとともに、浮世絵等の美術品のコレクターとしても知られる多才な人物でした。

7) 小島烏水『アルピニストの手記』書物展望社, 昭和11【712-60】

明治35(1902)年、『日本風景論』【45-67】に感化された烏水は、友人と二人で槍ヶ岳の登山を試みました。未知の険路をやっとの思いで登頂し「登山の気風」に先鞭をつけたと大きな達成感を得ます。ところがその翌年、第2章で紹介したウェストンの著作Mountaineering and exploration in the Japanese Alpsを偶然目の当たりにし、自分たちに先んじて槍ヶ岳に登った西洋人の存在が明らかとなります。さらにはその人物が思いもかけず横浜に滞在中であることまで分かりました。烏水は友人と連れ立ってウェストンを訪ね、世界各地に山岳会という登山愛好家のクラブがあることを知ります。2年後には、帰国数日前のウェストンからホテルに招かれて山岳会の設立を熱心に勧められ、また、後日ウェストンの仲立ちで英国山岳会からも山岳会設立を激励する書簡が届きました。この後押しを受けて「紙裂けて電火発するを覚えたりき」と奮い立った烏水は、山岳会の設立に精力的に取り組みました。

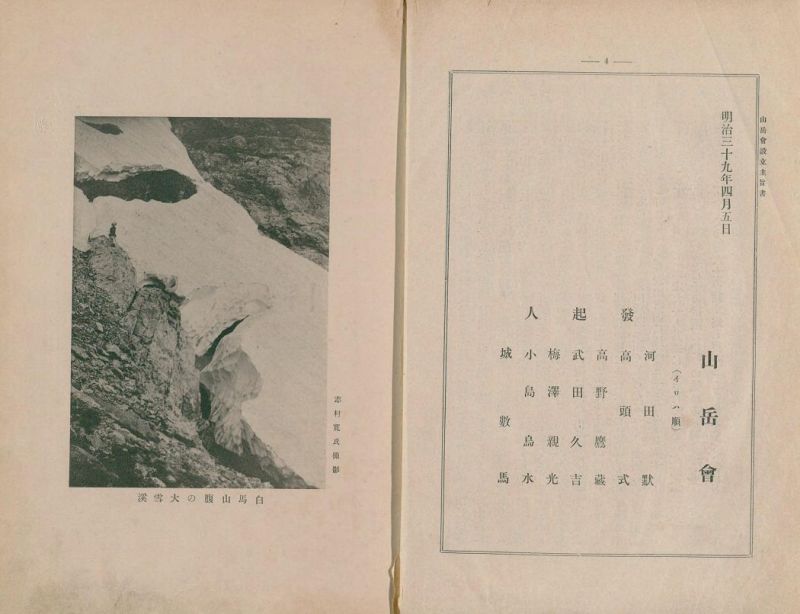

8) 「山岳会設立の主旨書」『山岳』1年1号,明治39【Z11-375】

日本山岳会の機関誌『山岳』の創刊号に掲載された宣言文です。会員勧誘のため、新聞社や出版社等にも別刷が配布されました。『日本風景論』と同様に山岳の美しさ、国土や文化との密接な結びつきを説き、もって登山の意義を明らかにし、登山者に連帯の呼びかけをしています。美文調の文体も『日本風景論』に似ていますが、これは烏水の初期の文章の特徴でもあります。日本山岳会を象徴する文章で、平成19(2007)年発行の『日本山岳会百年史』【FS4-H107】の冒頭にも現代的な表現に改めたものと共に掲げられています。

山岳会の設立には、武田久吉ら多くの若者が協力しました。武田は、アーネスト・サトウの次男で、後に植物学者となり「尾瀬の父」と呼ばれる人物です。彼らの登山の目的は植物採集や昆虫採集で、『山岳』の初期の号には多くの博物学的な内容の記事が掲載されました。

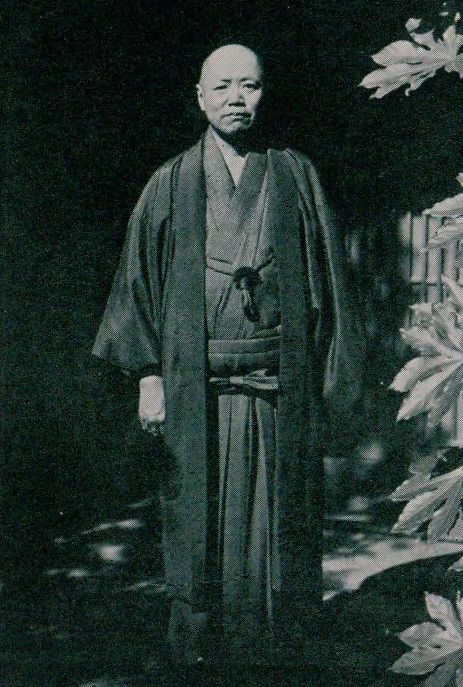

また、初期の山岳会を財政面で支えたのが、高頭式(たかとうしょく)でした。高頭は新潟県の大地主で、山岳会設立から18年間、千人分もの会費を一人で納めていました。さらに、山岳会草創期の会員に新潟県人が突出して多いのは、高頭が会費を肩代わりして地元の知人縁者を山岳会に入会させたためという説もあります。高頭は『日本風景論』に触発されて山への関心を高め、志賀や烏水の助力を得て『日本山岳志』を自費出版しました。

9) 高頭式編『日本山岳志』博文館,明治39【23-254】

日本で最初の山岳に関する百科事典で、収録山岳2,130座、1,360ページに及ぶ充実した内容となっています。高頭によると、刊行前は「昨年三月余が『山岳志』を上梓せんとするや、到底売れ行くべきものにあらざるを以て印刷部数を減ずべきを忠告せしものありき」という心細い見通しでしたが、「而して『山岳志』の誤謬遺脱を教示せられたる特志者十数人に上れり、余は斯くまで山癖者あるものと予期せざりき」と思わぬ反響に驚きを見せています。この書物の売れ行きは、山岳会の行く末を占うものでした。『山岳』の発行に先駆けて出版され、読者に向けて「山岳会設立の主旨書」の別刷が付録になっていましたし、逆に、『山岳』にはこの書物の追補が付録になりました。日本山岳会にとって特別な文献であり、平成17(2005)年には創立百周年記念事業の一環として内容を刷新した『新日本山岳誌』【GB645-H332】が刊行されています。

山岳会は順調に発展し、ウェストンや志賀が名誉会員に推されています。なお、初期の会員には、島崎藤村、田山花袋、島木赤彦、柳田国男、小山内薫、伊良子清白といった文人や、高島北海、大下藤次郎、丸山晩霞、茨木猪之吉といった画家の名前が連なりました。これは烏水の人脈によるものですが、同時に、登山の文学や芸術に対する親和性を物語ってもいるようです。各地に独自の山岳会も設立され、登山の気運が高まりました。

文学・芸術に描かれた登山

明治時代にも山を好んだ文化人は数多く、江戸時代の文人墨客を思わせるような文豪や、登山家顔負けの本格的な登山をした歌人、山を愛し山中に消えた山岳画家等、個性豊かな人々がいました。ここでは、山に魅せられた文化人とその作品を紹介します。

夏目漱石(1867-1916)

「山路を登りながら、こう考えた」 言わずと知れた夏目漱石『草枕』の冒頭です。漱石は、明治20(1887)年、弱冠二十歳の時に富士山に初めて登ったと考えられています。ウェストンが来日する前年のことでした。4年後には二度目の富士登山をし、その翌年には比叡山や妙義山にも登っています。第五高等学校教授を務めた熊本時代にもよく山に登り、特に明治32(1899)年、友人と二人で阿蘇山に登り、悪天候で道に迷った体験が後の『二百十日』の創作につながります。

10) 夏目漱石「二百十日」(所収:『鶉籠』春陽堂, 明治40【26-375】

初出は明治39(1906)年10月『中央公論』【Z23-9】で、その直後に小説集『鶉籠(うずらかご)』に収められて刊行されました。「坊っちゃん」と「草枕」も併せて収録されており、いわゆるベストセラーになっています。「二百十日」とは、立春から数えて210日目を意味し、9月1日前後に当たります。暦の上で台風が到来しがちとされており、漱石が阿蘇で嵐に巻き込まれたのもこの日でした。登場人物は「圭さん」と「碌(ろく)さん」という若者で、道中二人で落語のように軽妙な会話を繰り広げながら、噴火口を目指して阿蘇山を登っていくという筋書きです。飄逸で楽天的な趣ですが、ところどころに近代化とは何かという漱石固有のテーマも見え隠れします。

他に登山を楽しんだ明治の文豪として、幸田露伴、田山花袋、徳富蘆花らが挙げられます。蘆花は、「夏の山」(『青山白雲』【679-51】)で漱石とは別の視点から阿蘇の登山記を書きました。また、寺田寅彦は師の漱石に宛てた手紙の中で、渡欧中の明治43(1910)年に、アルプスの氷河を見た帰りの山道でウェストンから「お前は日本人ではないか」と声をかけられたことを記しています(![]() 「先生への通信」青空文庫)。

「先生への通信」青空文庫)。

芥川龍之介(1892-1927)

芥川龍之介が「槍ヶ嶽紀行」という紀行文を残していることも有名です。「これが小島烏水氏以来、屡(しばしば)槍ヶ嶽の登山者が一宿する、名高い嘉門治の小屋であつた」との一文が見えます(『梅・馬・鶯』【536-240】)。芥川が実際に槍ヶ岳に登ったのは明治42(1909)年、17歳の時とされており、烏水らが日本山岳会を設立した4年後のことでした。また、この若い日の経験が晩年の小説『河童』【貴7-98】の上高地の情景描写に生かされています。槍ヶ岳のほか、赤城山、榛名(はるな)山、御嶽山等にも登ったことが知られており、繊細なイメージのある芥川の意外な一面が垣間見えます。

高村光太郎(1883-1956)、窪田空穂(1877-1967)

彫刻家の高村光太郎は、『智恵子抄』の一節に上高地の温泉宿でウェストン夫妻と同宿したことを書いています。大正2(1913)年、高村は結婚前の智恵子と逗留しており、「山上の恋」と新聞に書き立てられました。ウェストンには関係を問われ、「友達です」と答えています(『智恵子抄』【911.56-Ta45aウ】)。なお、歌人の窪田空穂と後述の画家・茨木猪之吉も同宿しており、大声で談笑しているところを隣室のウェストンから静かにするよう注意されました(空穂『日本アルプスへ』【360-441】)。空穂は長野県の生まれで子どものころから山に親しみ、山の歌を多く残しました。歌集『鳥声集』【特106-524】には、「槍ヶ岳そのいただきの岩にすがり天の真中に立ちたり我は」という印象的な歌が収録されています。

大町桂月(1869-1925)

歌人や随筆家として知られる大町桂月は、明治38(1905)年、博文館で雑誌の編集をしていた時に、烏水から受け取った原稿でウェストンの存在を知りました。烏水への返信に、自分もウェストンのように槍ヶ岳や赤石岳や白峰(北岳)にぜひ登ってみたいという心情を書き綴っています。

11) 大町桂月『関東の山水』博文館, 明治42【17-449】

桂月没後に『日本山水紀行』としてまとめられる山水紀行文の最初のもので、筑波山、庚申山、武甲山、赤城山、御嶽山、高尾山等、桂月にとってなじみの深い関東一円の山々を紹介しています。かつての物見遊山は一部の限られた山が対象でしたが、「余は、なほ進んで日本全國に及ばむと欲す」「人の行ける處ならば、われ辞せず。かくて、苟くも見るに足べき山水は、必ず、探りつくし」と日本中の名山を登りつくそうという強い意気込みを見せています。また、序からは、桂月が陸地測量部の二万分の一、五万分の一地形図や、『日本風景論』『日本山岳志』等の文献を役立てていたことが分かります。また、随所に汽車や汽船の記述が見え、当時急速に発達していた鉄道・海上交通機関の存在が実感されます。

桂月は全国を行脚して500編以上とも言われる紀行文を残し、明治後半から大正期に沸き起こった「山水ブーム」の立役者の一人となります。桂月の他にも多くの文人が「山水」をテーマとするさまざまな紀行文集を書き、愛読した人々の旅心を刺激しました。

河東碧梧桐(かわひがしへきごとう)(1873-1937)

俳人の河東碧梧桐も桂月同様、登山に対する強い愛着を持っていました。大正4(1915)年に針ノ木峠から立山、槍ヶ岳、上高地に至るまで縦走した時の様子を『日本アルプス縦断記』【363-222】(共著)に書き残しています。また、同年に著した『日本の山水』【356-105】では、「序に代へて」の中に、ウェストン、志賀、烏水らの功績を認めつつも、なお新しい独自の山水論、風景論を築こうとする抱負を示しています。

大下藤次郎(1870-1911)

技法書『水彩画之栞』【29-258】によって国内に水彩画を広めた大下藤次郎は、穂高岳、北岳、木曽駒ヶ岳といった山々を描くため写生旅行を繰り返しました。志賀や烏水と親交を深めて日本山岳会に入会し、『山岳』【Z11-375】にも表紙絵や寄稿を残しています。明治38(1905)年、美術雑誌『みづゑ』【Z11-181】を創刊して水彩画の普及に努めましたが、41歳で夭逝し、その後烏水が森鴎外らと共に同誌の存続を助けたというエピソードもあります。鴎外は大下と懇意にしており、『水彩画之栞』の序文を書いたほか、大下の没後に彼を主人公にして小説「ながし」(『走馬灯』【338-188】所収)を書きました。

吉田博(1876-1950)

明治から大正、昭和にかけて世界的な風景画家として知られた吉田博も、山の絵や版画を多く残しました。次男に穂高と名付けるほどの山好きで、著書『高山の美を語る』【595-341】は画家の視点で山の美しさを論じたものですが、自らの登山記や山登りの指導書的な側面もあり、ユニークな内容となっています。また、昭和11(1936)年には後述の茨木らとともに日本山岳画協会を設立しました。

茨木猪之吉(1888-1944)

画家として初期の登山家に最も愛されたのは、茨木猪之吉かもしれません。烏水の近所に住んでおり、誘われて本格的な登山を始めました。『アルピニストの手記』【712-60】の巻頭を飾る図版は彼の筆になるものですし、『山岳』【Z11-375】の表紙絵をたびたび手がけたのも彼でした。また、戦時中、上高地ウェストン記念碑のレリーフを金属供出から守るため、密かに取り外して日本山岳会に持ち帰ったという逸話も残っています。最期は穂高岳で消息を絶ち、帰らぬ人となりました。

学校における登山

志賀が『日本風景論』【45-67】の中で「学校教員たる者、学生生徒の間に登山の気風を大に興作することに力つとめざるべからず」と書いたのは明治27(1894)年のことでしたが、明治30年代には多くの学校で教育に登山が取り入れられました。大正2(1913)年に文部省が制定した『学校体操教授要目』【特113-486】には体操科教授時間外において行うべき諸運動として「遠足登山ノ類」が盛り込まれ、同省発行の『大正七、八、九、三箇年間に於ける全国夏季体育的施設』【276-302】では数校の活動事例を確認することができます。以下では、教育県として名高く、高山にも恵まれた長野県の事例をいくつか紹介します。

長野県長野高等女学校(現長野県長野西高校)では、4年生全員を対象として明治35(1902)年から大正14(1925)年にかけて毎年、戸隠山等への集団登山を行いました。戸隠山には「蟻ノ塔(と)渡り」と呼ばれる有名な難所があり、この難所を当時の女学生たちが互いに励ましあい勇を鼓して切り抜ける情景が目に浮かびます。この集団登山を開始したのは初代校長の渡辺敏で、フラスコを用いるユニークな公開理科実験を行う等(『近易物理一罎百験』【特24-450】)、先駆的な教育指導者として知られています。他方で、明治16(1883)年という早期に白馬岳登頂を果たすといった、登山の世界でも足跡を残す人物でした。(『教育功労者列伝』【255.1-127】)

歌人の島木赤彦は、『山岳』【Z11-375】創刊号に久保田柿村舎の名前で「女子霧ヶ峰登山記」という紀行文を書いています。赤彦は当時長野で教師をしており、女生徒を引率して八ヶ岳や霧ヶ峰に登りました。「余は熱心なる、女子登山希望者である」で始まる序文には、「明治三十五六年頃からは、各地女学校の団体が追々富士登山を試みる様になつた」ことが紹介され、女性による登山の気運が高まっていたことを示しています。女性解放運動家として知られる平塚らいてうが女学校時代に富士登山熱にかられたのもちょうどこの頃でした。

このように学校登山が盛んになる中、痛ましい事故も起こりました。新田次郎『聖職の碑』【KH437-85】の題材ともなった大正2(1913)年8月26日の木曽駒ヶ岳における遭難事故です。

12) 上伊那郡教育会「信州駒ケ嶽遭難始末」(『山岳』8年3号、大正2【Z11-375】p.518-538)

長野県中箕輪尋常高等小学校(現箕輪町立箕輪中部小学校・箕輪中学校)の教師と生徒あわせて11人が犠牲となった遭難事故の報告書です。登山の目的、日程、行程、服装、食料、携帯品、注意事項等、当時の学校登山計画の具体的な内容も窺えます。事故の原因は、宿泊予定だった山小屋の損壊と天候の悪化でした。当初は学校の不手際として激しく非難されましたが、同校では例年登山のため周到な準備をしていたこともあって、「之れがために登山の気風を減じてはならぬ」 (『長野新聞』大正2(1913)年9月2日)と、学校登山の理念そのものを否定されることはなかったようです。

翌年には遭難記念碑が立てられ、以後、登山道や避難用の石室が整備されることになりました。同校では十三回忌に当たる大正14(1925)年に駒ヶ岳登山が再開され、今日に至るまで続けられているとのことです。

なお、学校行事としての登山に飽き足らず、自発的に山に登ろうとする学生も現れます。第二高等学校(後の東北大学教養部)では、山に憧れを抱く学生たちが大正3(1914)年に山岳部を結成し、蔵王や日本アルプスの山々に登ったり、日本山岳会の幹事を招いて講演会を開催したりしました(第二高等学校尚志会編『尚志会全史』【283-69】)。そうした学生たちの中には卒業後同会に入会し、登山を続ける者も少なくありませんでした。学校登山が普及したことにより、登山愛好者の裾野が大きく広がったことは想像に難くありません。

おわりに

日本山岳会が設立されてから10年後の大正4(1915)年、登山家の間ですでに有名人になっていたウェストンが3度目の(そして最後の)日本滞在を終えて帰国しました。また、烏水が11年半に及ぶ海外勤務となって日本山岳会の活動の中心から離れたのもこの年でした。他方では、同年発足した慶應義塾大学の山岳部を皮切りに、各大学の山岳部が次々に設立され、新たな登山の担い手となりました。以降の世代では、アルプスやヒマラヤといった海外の高峰に挑んで技術や体力の限界を極めようとする人々や、山奥に静かに分け入って精神的な充足を求める人々等、登山の楽しみ方が多様化していきます。

近年では、レジャー意識の高まり、ロープウェーや山小屋等の環境の整備、低価格で品質のよい登山用具の普及等によって、山はいっそう身近なものになりました。老若男女を問わず誰でも気軽に登山を楽しめるようになった一方、さまざまなメディアでリスク意識やマナー向上の必要性が訴えられてもいます。そうした山の話題を耳にするなかで、私たちが山に親しむ端緒を開いた明治の人々に思いを巡らせていただけたら幸いです。

次へ

付録 山と食事