- 本の万華鏡

- 第8回 津波 ―記録と文学―

- 第2章 津波と文学

- はじめに

- 第1章 津波の記録 ―明治三陸地震津波と昭和三陸沖地震―

- 第2章 津波と文学

- 参考文献

第2章 津波と文学

津波の被害は人々の記憶に強く残り、小説や随筆、俳句など様々な文学のテーマにもなっています。

安政南海地震と「稲むらの火」

安政元(1854)年11月5日に安政南海地震が起こり、被害地域は中部から九州に及びました。津波も大きく、地震と津波の被害の区別がつかなかったようです。この地震にまつわる実話から「稲むらの火」という物語が生まれ、教科書に掲載されて流布しました。

稲むらの火(初等科国語. 第6 /文部省編 東京 : 文部省, 昭和17-18(1942-43) 【272.1-24】

「稲むらの火」は昭和12~22年まで尋常小学国語読本に掲載されました。

高台に住む老人五兵衛は、地震の後で津波の予兆である引潮に気が付きました。当時は火事が起こったら村人全員が助けに行く相互扶助のきまりがありました。そこで彼はそばにあった稲むら(刈り取った稲を乾燥させ、脱穀するまでの間、空地などに積み上げておくもの)に火を付けて、五兵衛の家が火事だと村人に思わせて高台へ集めて津波から救ったという物語です。

「稲むらの火」は自らの財産に火を放って人々を津波から救った美談というだけではなく、前掲『鯰のざれごと』で今村が述べたように、防災教育という一面も持っていました。今村は単に読み物として教えるよりも児童の心により深く残るような授業ができるようにと、教師向けに「「稲むらの火」の教方に就て」(前掲『鯰のざれごと』に収載)という解説文も残しています。

「稲むらの火」には元になった次の実話があります。

「稲むらの火」の主人公五兵衛のモデルになったのは紀伊国有田郡廣村(現和歌山県広川町)の浜口梧陵(はまぐちごりょう) という人物です。浜口はヤマサ醤油の7代目当主で、勝海舟などとも親交があり、西洋医学の研究も援助するなど広い視野を持った人物でした。

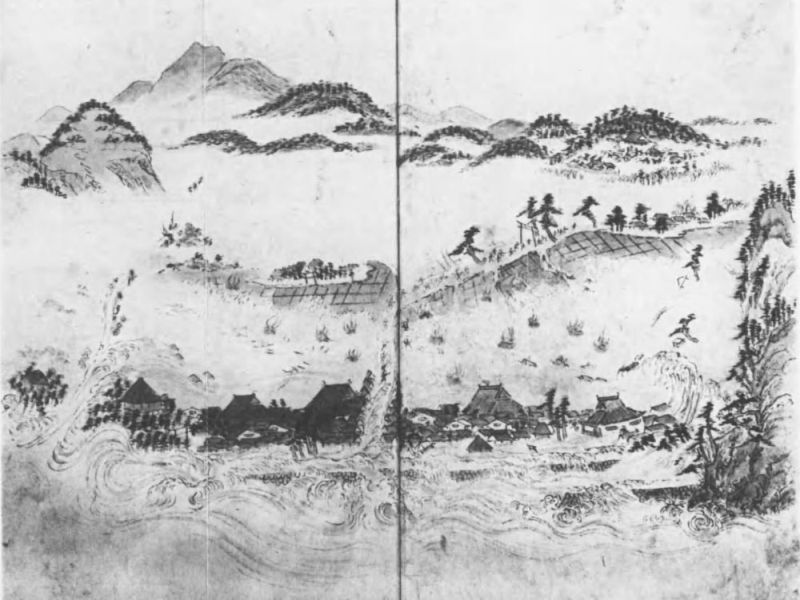

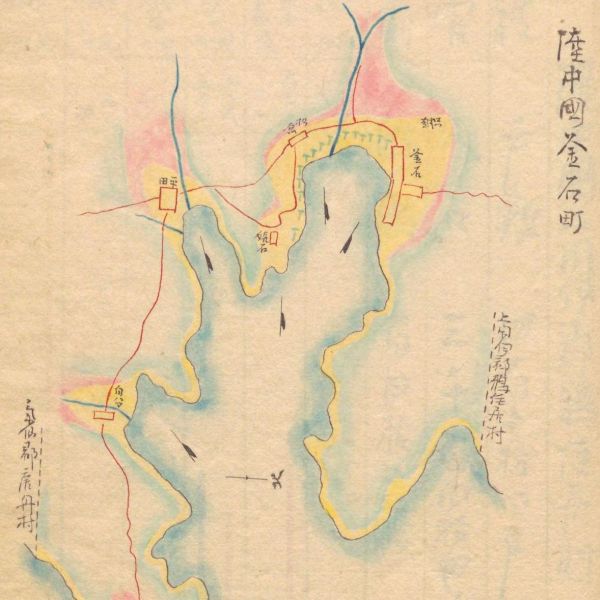

本書にある浜口の手記には安政南海地震の救助の様子が次のように詳細に記されています。七ッ時頃(午後四時)に大地震があり、浜口は被害を確認するために村内を巡視していました。「巨砲の連発するが如き響」を聞いた彼が浜辺で沖を見ていると、突然津波が押し寄せてきたため、村人たちを高台へと導きながら、浜口自身も津波に追われて必死に逃げます。津波の第一波が去った後、日が暮れた闇の中に残された逃げ遅れた人々を高台へ導く目印とするために、路傍の稲むらに火を放ちました。しかし、次に到達した津波でその火は消されてしまいました。画像の絵図には稲むらに火を放った様子が描かれています。

津波が去った後、浜口は村民に食料や家を提供するために奔走しました。さらに私財を投じて防波堤を作り、村人に仕事を与えて離村を防ぎ、廣村の復興に力を注ぎました。浜口の築いた堤は今でも国指定史跡「広村堤防」として残っています。

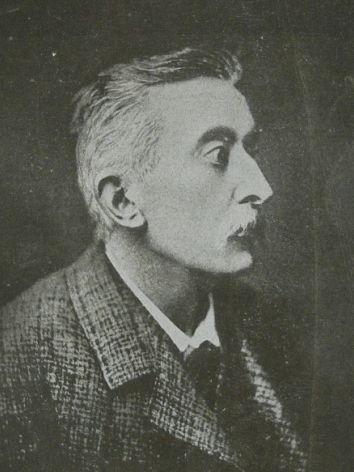

「稲むらの火」と実話では浜口の名前や火を放った目的など異なる点が多々あります。これにはラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が書いたA Living Godという短編小説が関わっています。

A Living God / Hearn, Lafcadio (Gleanings in Buddha-fields. Studies of hand and soul in the Far East. Boston : Houghton, Mifflin, 1898 【915.2-H436g】

浜口梧陵の実話に想を得て最初に作品を発表したのはラフカディオ・ハーン(小泉八雲)です。A Living Godという短編小説をアメリカの雑誌Atlantic Monthly(179号 1896年12月)に発表しました。A Living God(「生神」)というタイトルは、浜口に救われた村人が「浜口大明神」と呼んで、彼を神のように讃えたことに由来しています。しかし、A Living Godでは実話ではなく「稲むらの火」に近い内容になっています。ハーンはなぜ実話を改変したのでしょうか。

ハーンは明治三陸地震津波に関する新聞記事の中で、大阪毎日新聞(明治29年6月21日2面【YB-7】)の「海嘯襲来の種類」という記事を読んで実話を知ったようです。記事は数行のみで救助の詳しい内容まではありませんでした。そのためハーンの創作により実話と異なる話になったのではないかと言われています。(参考文献:「稲むらの火」の文化史 / 府川源一郎著 東京 : 久山社, 1999.11【FC76-G280】)

その後、A Living Godは『生神様』や『生神』(雪女 小泉八雲選集 / ラフカデイオ・ヘルン著,田部隆次訳編 東京:八雲書店,昭和23(1948) 【938-H51-7ウ】)というタイトルで、日本語翻訳版が出版されるようになりました。また、英語テキストにも採用されるなど日本でも広く読まれるようになりました。

「稲むらの火」の著者中井常蔵は英語テキストでA Living Godを知りました。当時、和歌山県の小学校教師だった中井は広村の隣の湯浅町で育ち、幼い頃から浜口梧陵の業績を親から聞いて知っていましたが、A Living Godを読んで改めて郷土の偉人に深く心を打たれました。文部省が教科書用の教材資料を募集していることを知った中井は、英文をもとに「燃ゆる稲むら」※という教材文を作成して投稿し、入選しました。「燃ゆる稲むら」は「稲むらの火」と改題して、教科書に掲載されました。(参考文献:特集稲むらの火 / 中井常蔵編 南部町(和歌山県), [1984] 【EG77-318】)

※文部時報(480号 昭和9年5月1日 【Z7-367】)にある入選の記事ではタイトルは「津浪美談」となっています。

島原大変肥後迷惑とパール・バック

津波は海底の地震によって起こるとは限りません。1792(寛政4)年4月1日には雲仙岳の火山活動による地震で前山(天狗山)の頭部がくずれ、崩土0.34立方キロメートルが島原海に入って津波が起こり、津波による死者は全体で約1万5千人にも及びました。対岸の肥後にも大きな被害が及んだことから「島原大変肥後迷惑」と呼ばれました。

つなみ : The big wave / パール・S.バック文 ; 黒井健画 ; 北面ジョーンズ和子, 小林直子, 滝口安子, 谷信代, 弘中啓子訳 東京 : 径書房, 2005.2 【KS152-H171】

パール・バックはノーベル文学賞を受賞したアメリカの文学者です。昭和2年の夏に南京事件のほとぼりが冷めるまで中国を離れ、長崎県の雲仙に数カ月間滞在しました。その時に島原大変肥後迷惑の話を聞いて、The Big Wave(1947年)という子供向けの物語を書いたのではないかと言われています。

漁村で暮らしていた少年ジヤは津波で家族を失い、農村に住む友人キノの家で成長します。成長したジヤは津波がまた来ることを知りながらも、海とともに生きることを選び、漁師となって海辺へと戻っていくという物語です。本書の挿絵は黒井健によるものですが、原書の挿絵は北斎、広重の版画が使用されています。バックはまえがきで挿絵に北斎、広重の版画を選んだ理由として「挿絵は日本の国と人々の精神を表現すべきものです。日本は美しい国です。そんな国だからこそ挿絵も美しくなければなりません。」と日本への深い思いを述べています。

この物語は映画化され昭和36年にアメリカで公開されました。出演は早川雪洲、伊丹十三、ミッキー・カーチス、ジュディ・オング、音楽は黛敏郎、津波の特撮には円谷プロダクションが協力という豪華な布陣で、撮影は昭和35年に日本で行われました。しかし、日本では一部地域でしか上映されず「幻の作品」と言われています。(朝日新聞(東京) 2005.11.8 朝刊 p.20 【YB-2】)

撮影時にはパール・バックも来日して立ち会いました。その時のエピソードは『過ぎし愛へのかけ橋』(パール・バック著 ; 竜口直太郎訳 東京 : 河出書房新社, 1963【935-cB92s-T】)に紹介されています。

明治三陸地震津波と文学者たち

明治三陸地震津波の報を聞いた文学者たちも新聞や雑誌に作品を寄せています。

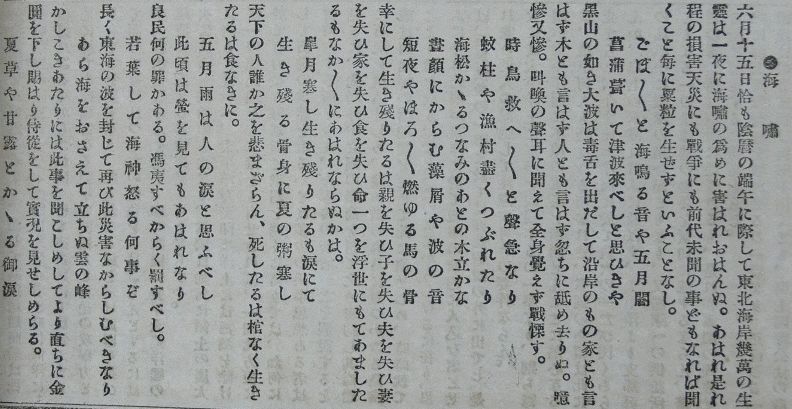

正岡子規は新聞『日本』に「海嘯」というタイトルで14句を寄せています。子規は『日本』の新聞記者でしたが、日清戦争に従軍記者として派遣されて、帰国した後に結核を発病し、被災地に行けない状況でした。「海嘯」は同僚記者の記事をもとに書いたと言われています。(参考文献:「海嘯」十四句 / 加藤定彦)

また、『日本』の明治30年1月1日2面には子規が前年の明治29年を月ごとに俳句で振り返るコーナーがあり、6月は「三陸海嘯」と題した句が掲載されています。

海嘯義捐小説(文芸倶楽部 第2巻9編 明治29(1896)年7月25日 【YH267-33】)

雑誌『文芸倶楽部』を発行していた博文館では、臨時増刊号「海嘯義捐小説」を企画、定価20銭で発行しました。この増刊号は森鴎外、尾崎紅葉、樋口一葉など名だたる文学者や画家の賛同を得て約70もの作品が5日あまりで集まりました。9月10日号には「海嘯義捐小説義捐金報告」として、売上純益の300円(現在の価値で約50万円)を岩手、宮城、青森の三県に義捐したとの報告が載っています。

廿五箇年前 / 柳田國男(朝日新聞(東京) 大正9(1920)年8月31日 朝刊p.3 【YB-2】)

明治三陸地震津波から25年後、三陸地方を旅した民俗学者の柳田國男は朝日新聞に「豆手帳から」という寄稿文を寄せています。

「廿五箇年前」は連載第10回目にあたります。復興した唐桑村の様子と、津波の後でさまざまに生き方を選択した村人たちの姿を描き、「結局村落の形はもとの如く、人の数も海嘯の前よりはずっと多い。一人々々の不幸を度外に置けば、疵は既に癒えて居る。」としています。

また柳田は『遠野物語』(佐々木鏡石述 ; 柳田国男著, 明43.6【327-268】)の中で男が津波で亡くなった妻に出会う物語(p.85)を紹介しています。

次へ

参考文献