- 本の万華鏡

- 第9回 江戸の花見~花爛漫~

- 第3章 花見をめぐる風俗

- はじめに

- 第1章 花見の名所

- 第2章 品種いろいろ

- 第3章 花見をめぐる風俗

- 参考文献

第3章 花見をめぐる風俗

江戸の花見の特徴は、身分や男女の別を問わず、遍く民衆の娯楽として行われたことにあります。在野の江戸研究家であった三田村鳶魚(えんぎょ・1870~1952)の『江戸年中行事』(昭和2(1927)【565-52】)には、「町人が卑しめられて居たとか、職人が其の日暮しであつたとか、それを別天地にして、江戸市民は別に楽しく快い世界を持つて居た」(p.621)とありますが、窮屈な日常を離れて遊ぶ花見においてこそ、そのような町人文化の粋を見ることができます。本章では、花見をめぐる風俗を紹介しながら、「楽しむべき江戸」(鳶魚)をご案内します。

鼠花見

本書は複製ですが、原書は享保年間(1716~1736)の刊行と考えられ、以下で紹介する「花暦」の一種とも見られます。亀戸(梅・藤)、浅草、上野の3ヶ所の名所が紹介されています。人物は鼠の姿に描かれていますが、あらゆる階層の風俗が網羅されており、当時の花見の様子がよくわかります。鼠に見立てた手法については、その旺盛な繁殖力になぞらえて江戸の繁栄を寿いだとの説があります。作者については、生没年、画系、経歴等不詳。

花の宵

遠足の前の晩は、なかなか寝付けぬもの。まして、江戸の民衆にとって花見は、お上の締付けが厳しい過密都市を離れて郊外に遊ぶ、年に一度の楽しみです。花の宵(花見の前夜)は、家族総出でいそいそと支度をすることとなります。

川柳年中行事

川柳年中行事 / 西原柳雨編 東京 : 春陽堂, 昭和3(1928) 【911.4-N82ウ】

編者は、著名な古川柳研究家。自序によると、本書の目的は宝暦から天保に至る約百年間の江戸の年中行事を、川柳を通して明らかにすることにあるとのこと。川柳関係の文献を渉猟し、「狂句も駄句も除外せ」ず収集したとあります。以下、「花見」の項より花の宵の雰囲気がうかがえる句をいくつか引いてみます。

◇ 花の宵處々に坊主の首くゝり

《「坊主の首くゝり」とは恐ろしげですが、これは晴天を祈る「照る照る坊主」を指します。》

◇ もし降らば芝居にしなと重へ詰め

《花見は芝居見物と並ぶ娯楽で、弁当も手の込んだものでした。》

◇ 重詰めが出来ても出来ぬ美しさ

《女性の身支度には、念には念を入れて時間をかけました。》

◇ 花の雨寝ずに塗ったをくやしがり

《雨が降れば、時間をかけたお化粧も無駄になってしまいます。》

◇ 花の朝いやぁと下女もほめられる

《明けて花の朝、使用人も美しく着飾り、一家をあげて出かけます。》

花暦

江戸時代には、ガイドブックが盛んに出版されています。各地の名所旧跡・神社仏閣の由来等を記す「名所図会」、四季の花の見頃と名所を紹介する「花暦」などを手に人々は花見に繰り出しました。

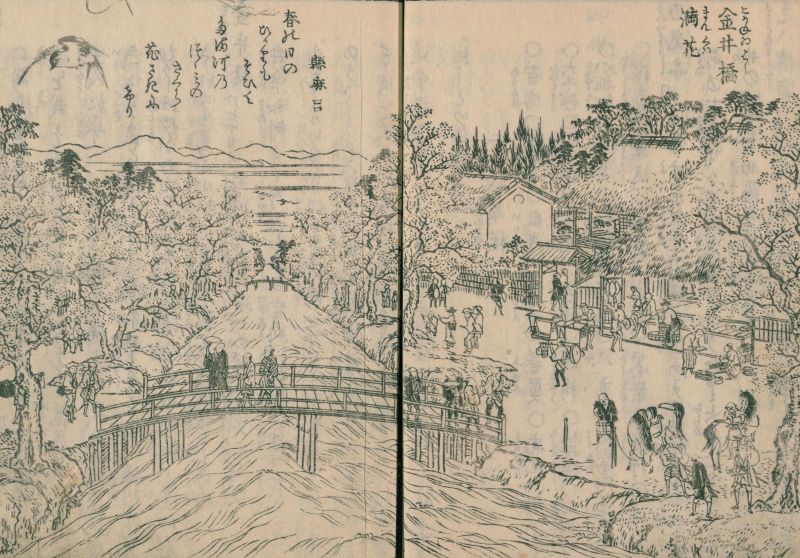

江戸遊覧花暦 4巻

第2章でも取り上げた江戸時代後期の決定版とも言える花暦。「桜」及び「彼岸桜」の名所案内では、後述の秋色桜の故事(該当箇所)をはじめ、各地の名木の案内、名句・名歌・故事・逸話の紹介、はては酒店の紹介まであり、今日の旅行ガイドと比べても遜色のない内容となっています。掲載画像には第1章で取り上げた小金井橋の花見の様子が描かれています。

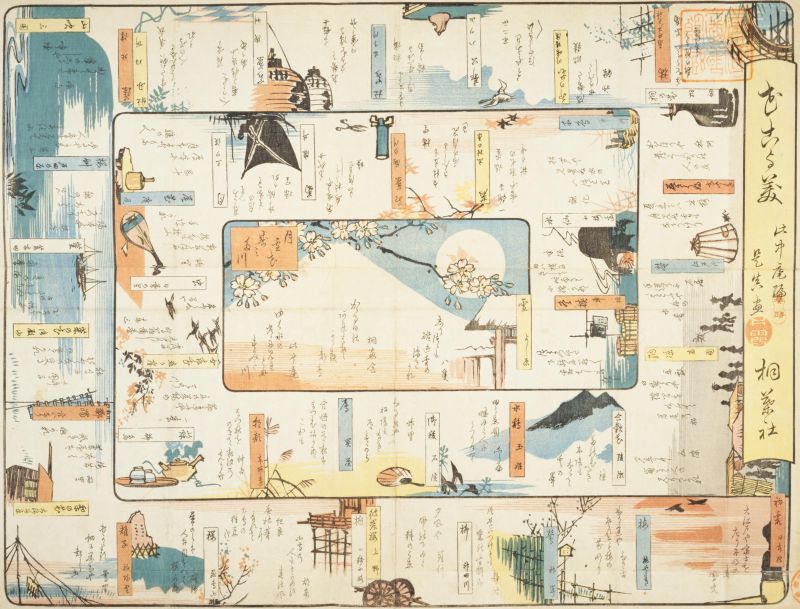

花こよみ

花暦をモチーフにした双六です。作者は、幕末から明治にかけて活躍した絵師・柴田是真です。各コマには、名所と花の句が紹介され、最下段中央から左にかけて、「彼岸桜(上野)」と「桜(飛鳥山)」が見えます。花の名所を描いた双六として、他に『江戸名所四季遊参双六』、『新版狂歌江戸花見双六』、『江戸名所賀喜分発句寿娯六』等があります。

道中

貧乏長屋の花見を描く落語『長屋の花見』[歴音]※では、酒桶の中身は茶、重詰の玉子焼は黄色い沢庵漬、蒲鉾の丸い背と見えたのは大根でしたが、年に一度の花見の弁当は、特に手を掛けた御馳走でした。弁当包みは、細縄で棒に縛り二人がかりで担いで行きますが、道中、僧侶に出会うと担ぎ手を交代する「坊主持ち」という遊びが行われました。また、拳遊びが流行すると、これに興じながら往来を歩いたとも伝わります。

※ 国立国会図書館では、1950年代頃までに国内で製造されたSP盤や金属盤の音源をデジタル化し、歴史的音源として提供しています。その中には落語も多く含まれています。本章で取り上げた落語で[歴音]とあるものは、過去の名人たちの話芸をインターネット上で聴くことができます。

嬉遊笑覧 12巻附1巻

嬉遊笑覧 12巻附1巻 / 喜多村信節著 東京 : 近藤活版所, 明治36(1903)【031.2-Ki297k】

さて、気になるのは重箱の中身です。本書は江戸時代後期の作で、著者が多年にわたり閲読した和漢籍から生活風俗に関する記述を抜書し考証を加えています。江戸時代の生活を知る上で貴重な資料です。全十二巻及び附録から成り、うち巻十上「飲食」の項では、食材、調理法、料理名から、飲食店の評判、酒席のしきたり、名物菓子まで、飲食文化のあらゆる面にわたり博引旁証がなされています。料理茶屋の記述もあり、花見の弁当にはこのような仕出し屋も利用されたものと思われます。

拳会角力図会 2巻

拳遊びは、元禄年間に長崎へ伝わった中国由来の遊びで、全国へ広まり様ざまなヴァリエーションを生みました。掛け声とともに、手指の動作で勝負を争います。数当てを競うものと三すくみで争うものとに大別され、現代に伝わるじゃんけん遊びも後者の例です。当初は酒宴の座興として行われましたが、ブームを呼ぶと相撲に倣い「拳相撲」(該当箇所9,10,11)が行われるようになりました。

本書は、文化6(1809)年刊の拳相撲の入門書で、勝負の心構えや各種の拳のルール等が記されています。目次には、庄屋拳、虫拳、太平拳等の名が見えます。拳相撲は、おもに庄屋拳(狐拳・藤八拳とも)で行われたようですが、これは「庄屋」・「鉄砲」・「狐」の三すくみで争うものです。この画像は花見の図です。

花見小袖

女性たちは、花見小袖と呼ばれる晴れ着で着飾って出かけました。江戸周辺の地誌である戸田茂睡『紫の一本』(むらさきのひともと)(正徳4(1714) 【寄別5-2-3-1】)によると、花見時には正月以上に着飾ったことがわかります(該当箇所)。同書によれば、雨が降っても傘をささず、かえって贅沢な小袖を濡らして帰るのが粋なことと考えられたということです。また、弁当包をくくっていた細縄を袖に通して桜の枝に結び、幕の代わりとしたともあり、美しい小袖がなびく華やかな光景が目に浮かびます。

当世早流雛形 2巻

江戸時代には、雛形本と呼ばれるカタログ本が多く出版され、当時の風俗を知る貴重な資料となっています。本書は、小袖の模様の雛形本で、浮世絵の開祖とされる菱川師宣が絵を描いています。

倭風俗墨堤の花

揚州周延の錦絵。花見客で賑わう隅田堤が描かれており、人物の装束等から江戸時代の設定と思われます。美しく着飾った女性たちの背後には、酒を飲み、三味線や踊り、茶番に興じる人びとも描かれており、江戸の花見の雰囲気がうかがえます。

師匠の花見

江戸時代中期以降、手習塾(寺子屋)の師匠が弟子たちを引き連れ、花見に出る姿が見られるようになります。この一行は、揃いの日傘、手拭で着飾り、人数は百人以上となることもありました。当時、江戸の就学率は高く、寺子屋間の競争も激しくなっていたため、師匠の花見は、塾の宣伝を兼ねた示威行動であったと考えられます。後には、歌や踊りの師匠、俳諧の宗匠、吉原の新造や禿も徒党を組んで花見に出かけたようです。

江戸名所飛鳥山花見之図

江戸時代後期の代表的な浮世絵師・歌川(安藤)広重は、風景描写に優れ、江戸近郊の名所図もたくさん残しています。この絵は、飛鳥山の花見を描いたものですが、揃いの着物・日傘の少女たちを描いており、手習師匠の花見を描いたものと思われます。揃いの晴れ着の行列は、集団への帰属意識をもたらしたと思われますが、一方で親たちの費用負担は重く、不満もあったようです。

隅田川花見

江戸時代後期の人気絵師・歌川国芳の作です。揃いの日傘を手に、親子連れとおぼしき一団が隅田川沿いを行きます。沿道の花見客も、美しく着飾った行列を見物しています。師匠の花見かどうかは不明ですが、集団による花見の雰囲気をよく伝えています。

風雅の遊び

古来、桜狩(花見)の宴席では、和歌・漢詩・連歌等、文芸の遊びが行われてきました。例えば、「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」の歌で知られる『伊勢物語』第八十二段(本阿弥光悦が刊行に関与したとされる古活字本, 慶長13(1608)刊 【WA7-238】)にも、花はそっちのけで風雅に興じる様子が描かれます。江戸の花見でも、文芸の遊びは盛んに行われ、教養人は詩歌を嗜み、大衆は俳諧に興じました。

花 上野

明治・大正期の人気絵師・尾形月耕の錦絵で、秋色桜の故事を描いています。日本橋小網町の菓子屋の娘、おあきが十三歳の年に上野の花見で詠んだ句「井戸端の桜あふなし酒の酔」が、寛永寺の法親王の耳に入り、いたくお気に召された。後に、少女は俳諧点者・秋色として名を成した云々。『江戸遊覧花暦』の「桜 東叡山」の項にも、この故事が紹介されています。句の初出は享保17(1732)年刊の地誌、菊岡沾涼『江戸砂子』(巻三)(菊岡沾涼著 ; 丹治庶智補 : 明和9(1772)【840-1】)です(該当箇所)。

十二ケ月の内 三月 花見

茶番

「茶番」とは、一種のパロディ劇で、元は歌舞伎の下っ端俳優が千秋楽の余興に演じた隠し芸を指し、やがて一般人の趣向を凝らした即興劇を言うようになりました。江戸時代後期には、花見の場で茶番が盛んに演じられるようになり、内輪の者で楽しむだけでなく、見物の群衆をあっと驚かせ喝采を得ようと趣向を凝らしました。

座敷けい茶ばんの当ふり 一

「当ふり」は物真似の意。器物に短冊を貼った冠に竹光を差し、役になりきって芝居の名場面を演じます。この絵では、座敷芸として描かれていますが、花見で行われた野外の茶番も同様のものであったと思われます。作者の三世歌川豊国(初世国貞)は、多作で知られ、残した品数は全浮世絵師中最多とも言われます。

花暦八笑人

花暦八笑人 / 滝亭鯉丈著 ; 深川梅園閲 東京 : 伊藤倉三, 明24(1891).4 【特11-459】

文政3(1820)年から嘉永2(1849)年にかけて刊行された滑稽本で、戯作者の滝亭鯉丈(りゅうていりじょう)や一筆庵主人(渓斎英泉)らによる作品です。江戸ののらくら者8人が、四季の遊山に演じる茶番とその失敗による滑稽を描きます。第一編は、飛鳥山の花見における仇討の茶番で、仲裁役を演じるはずの仲間が家人に捉まり、なかなか到着しません。仇役同士で口上を述べ合い殺陣の立ち回りで、何とかその場を引き延ばしますが、これを本物の仇討と勘違いした侍が抜刀して助太刀を申し出たため、茶番の衆は命からがら逃げ出します。この話は、古典落語『花見の仇討』(上方落語の『桜の宮』)の種本として知られます。

花見酒

花見の楽しみは、やはりお酒。江戸っ子たちは、三味線を鳴らし、滑稽な茶番を肴に羽目を外して楽しみました。中には酔態を晒してひんしゅくを買う者もあり、『川柳年中行事』にも、「大きなだゞつ子をひつぱる花の暮」の句が見えます(該当箇所)。三田村鳶魚『娯楽の江戸』(大正14(1925) 【546-37】)によると、花見時には警察権が抑制的に運用され、幕府も庶民の息抜きを大目に見たようです。(p.17)

(三月花見)

古典落語『花見酒』[歴音]では、無一文の二人組が花見で酒を売ろうと、酒屋で桶酒と釣銭を借ります。道中呑みたくなった男が、相方に釣銭用の銭を渡して一杯呑み、相方もその銭で一杯買う。そうして、二人の間で銭が行き来きし、目的地に着く頃には、すっかり酒はなくなってしまいます(当然お金も借りたままの額しかありません)。そんな落語を思わせる楽しい絵です。一陽斎は、初代歌川豊国の号。歌川豊春の門で、美人画・役者絵で人気を博しました。戯作者・山東京伝の讃も入ります。

江戸名所道外

「道外」とは「どうけ(道化)」の意。おどけた江戸っ子たちの姿が描かれたシリーズものの錦絵です。花見の場面を描いた作が多いのは、花見が羽目を外す格好の機会であったことを示しているのでしょう。作者の歌川広景は、広重の門人。本シリーズが代表作として残ります。掲載画像はシリーズ中の1つ『江戸名所道外尽 八 墨田堤の弥生』です。

土産

春の和菓子・桜餅は、江戸の民衆にも親しまれました。関西風のものは、小豆餡を粗挽きのもち米で包み塩漬けの桜葉で巻いた丸形(『嬉遊笑覧』に「道明寺」とあります)、関東風では、薄く延ばし軽く焼いた小麦粉の生地を折り小豆餡を挟んで桜葉を貼り付けます(『嬉遊笑覧』の「櫻餅」)。関東風の桜餅で有名なのは、向島・長命寺門前のもので、今も人気の名物菓子です。これは長命寺の門番であった山本新六が、隅田堤の桜の葉を利用して売り出したもので、花見客の土産としてよく売れたようです。

三囲みやげ桜餅

渓斎英泉の作。三囲(みめぐり)稲荷社は、隅田堤を長命寺から南東300メートルの地にあります。菓子包は花見の土産でしょう。桜の一枝を添えて。

次へ

参考文献