江戸の名物、名店

江戸は大観光都市でした。絵入り地誌『江戸名所図会』には約750もの図版とともに名所や名物が掲載されています。人々は寺社に参詣し、花見や花火見物など四季折々の行楽を、さまざまな名所を巡って楽しみました。

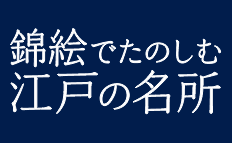

新版御府内流行名物案内双六 ![]() / 一英斎芳艶 : 海老屋林之助, [弘化4(1847)-嘉永5(1852)]【本別9-27】

/ 一英斎芳艶 : 海老屋林之助, [弘化4(1847)-嘉永5(1852)]【本別9-27】

山谷の八百善、王子の海老屋・扇屋、向島の桜もちなど、有名料亭や名物が並ぶ双六

(赤で囲んでいるのは本展示会で錦絵を紹介している名物、名店。)

寺社を訪れる目的は信心のためだけではありませんでした。寺社の境内や門前の多くには参拝者をターゲットとした茶屋や出店、見世物小屋などが軒を連ねて大変な賑わいでした。行楽地でも観覧客を目当てに料理茶屋や茶店などが立ち並び、その土地ならではの土産物が売られていました。名物を食べる、土産物を買うことも名所を訪れる楽しみのひとつでした。

食べ物

品川海苔 ![]() /

/

豊国,広重 : 平のや, 元治元(1864)【寄別1-9-2-2】

海苔(品川)

海苔は浅草の名物として有名でしたが、原料の生海苔は品川で養殖されていました。右の画像には火鉢で海苔をあぶる女性が描かれています。お膳もあり、食事時のようです。

十二月の内 卯月初時鳥 ![]() /

/

豊国 : 蔦屋吉蔵, 安政元(1855)【寄別2-8-1-6】

初鰹(日本橋魚市)

初夏のころ、黒潮に乗って北上してくる鰹を「初鰹」と呼びます。特に、江戸では、これを食べることを誇りとする風習があり、珍重されました。右の画像はちょうど初鰹をさばいているところを描いた錦絵の一部です。

商牌雜集. [7] ![]() /

/

大久保葩雪 編 : [江戸後期-明治]【寄別3-7-2-1】

梅干し(漬梅)

梅干しは亀戸梅屋敷や向島百花園のお土産として人気商品でした。亀戸梅屋敷では、園内の梅だけでは足りず、原料の梅を他から買い入れていたといいます。当時は紫蘇を用いず、赤くない梅干しが主流でした。右の画像は向島花屋敷の梅干しの商牌(ラベル)です。

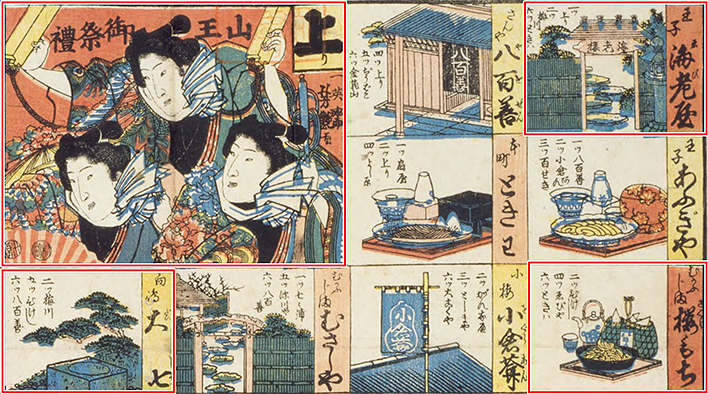

新版御府内流行名物案内双六 ![]() /

/

一英斎芳艶 : 海老屋林之助,

[弘化4(1847)-嘉永5(1852)]【本別9-27】

桜餅

桜餅は長命寺の門番が、隅田堤の桜の葉を塩漬けにし、その葉で餡入りの餅を挟み、販売したのがはじまりとなり、長命寺門前の名物となりました。曲亭馬琴(1767-1848)の『兎園小説』には、文政7(1824)年には77万5千枚の桜葉を仕入れたとあります。桜餅1つに葉を2枚使っていたので、単純に計算すると年間38万7,500個も売れたということになります。

ちなみに、桜餅には関東風と関西風があります。長命寺の桜餅は小麦粉を水で溶いて薄くのばして焼いた餅に餡を挟み、桜の葉で包んだ関東風です。関西風は道明寺とも呼ばれ、小豆餡を粗挽きのもち米で包み塩漬けの桜葉で巻いた丸形をしています。

土産・縁起物

寺社境内名物集 ![]() /

/

[製作者不明] : [18--]【そ-18】

すすきみみずく(雑司ヶ谷鬼子母神)

すすきの穂を束ねて作ったみみずくの人形。貧乏ゆえに病気の母親の薬が買えない少女が、鬼子母神のお告げに従ってすすきみみずくを作って売り出すと、鬼子母神のお守りとして飛ぶように売れて、母に薬を買うことができたという逸話により、鬼子母神境内で土産物として売られるようになりました。

寺社境内名物集 ![]() /

/

[製作者不明] : [18--]【そ-18】

うそ(亀戸天神)

亀戸天神では、文政3(1820)年から正月に「鷽替えの神事」が行われています。これは正月に「

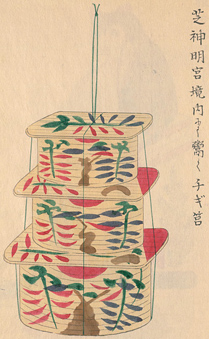

寺社境内名物集 ![]() /

/

[製作者不明] : [18--]【そ-18】

千木箱(芝神明宮の生姜市)

芝大神宮の9月の祭礼の際、生姜市で売る小判形の檜の

料理茶屋

江戸では明暦の大火(1657)以後、定食を出す大衆食堂のような料理屋が、浅草、両国付近に出始めました。また、手の込んだ料理を提供し、座敷や庭のある高級料理茶屋が現れたのは、宝暦年間(1751-64)頃のことです。料理茶屋は参拝客や行楽客を見込んで、名所のそばに建てられ、書画会や句会、落語会も開かれて、文人たちの交流の場にもなっていました。

後には料理茶屋自体が名所となり、錦絵や地誌に描かれるようになりました。初代歌川広重![]() (1797-1858)が有名料理茶屋を描いたシリーズものの錦絵『江戸高名会亭尽

(1797-1858)が有名料理茶屋を描いたシリーズものの錦絵『江戸高名会亭尽 ![]() 』では座敷の様子だけでなく、門構や庭園なども詳しく描かれています。

』では座敷の様子だけでなく、門構や庭園なども詳しく描かれています。

八百善(山谷)

享保2(1717)年に浅草山谷で創業、江戸でも随一の名店となり、文人墨客が集う高級サロンとなりました。狂歌師・戯作者の大田南畝(1749-1823)は八百善の常連客の一人で、当時の一流を並べ「詩は五山 役者は杜若 傾はかの 芸者はおかつ 料理八百善」と詠んでいます。文政5(1822)年には料理テキスト『江戸流行料理通』を発行し、これは江戸土産としても人気となりました。

[江戸高名会亭尽] [山]谷 ![]() / 広重 【寄別1-9-2-7】

/ 広重 【寄別1-9-2-7】

青柳(両国)

東両国の駒留橋にあった料理茶屋。

[江戸高名会亭尽] 両国 ![]() / 広重【寄別1-9-2-7】

/ 広重【寄別1-9-2-7】

大七(向島)

鯉などの川魚料理で有名な店。浴場があり、貸し浴衣のサービスがあった。

江戸高名会亭尽] 向島 ![]() / 広重【本別9-28】

/ 広重【本別9-28】

平岩(向島)

鯉料理で知られる店。

[江戸高名会亭尽] 向島之図 ![]() / 広重【寄別1-9-2-7】

/ 広重【寄別1-9-2-7】

田川屋(大音寺前)

吉原田圃の裏手、鷲明神の西に位置する大音寺(現台東区龍泉)の前の料理屋。吉原帰りの人々が訪れ、庭内には浴場や茶室もあった。

[江戸高名会亭尽] 大をんし前 ![]() / 広重【寄別1-9-2-7】

/ 広重【寄別1-9-2-7】

植木屋(木母寺)

3代将軍徳川家光の頃に木母寺境内で参拝客を相手に掛茶屋を開いたのが始まり。植半とも呼ばれる。

[江戸高名会亭尽] 木母寺雪見 ![]() / 広重【寄別1-9-2-7】

/ 広重【寄別1-9-2-7】

万八(柳橋)

文人墨客による書画会の場となった料理茶屋。

[江戸高名会亭尽] 柳ばし夜景 ![]() / 広重【寄別1-9-2-7】

/ 広重【寄別1-9-2-7】

引用・参考文献

- 日本のお守り : 神さまとご利益がわかる / 畑野栄三監修 東京 : 池田書店, 2011 <請求記号:GD33-J306>

- 日本随筆大成 第2期第1巻/ 日本随筆大成編輯部編 東京 : 吉川弘文館, 2007 <請求記号:KG294-J48>

- 江戸高名会亭尽-歌川広重 画 / 大久保純一 (浮世絵芸術 156号 2008 p.48-49 <請求記号:Z11-304>)

- 江戸の料理屋広重の「江戸高名会亭尽」 : 特別展 / 佐藤光信監修, 平木浮世絵財団平木浮世絵美術館編集 [横浜] : 平木浮世絵財団, 1999

![商牌雜集. [7]の資料画像を新しいウィンドウで開きます。](/landmarks/column/images/3_4.jpg)

![[江戸高名会亭尽] [山]谷の資料画像を新しいウィンドウで開きます。](/landmarks/column/images/3_9.jpg)

![[江戸高名会亭尽] 両国の資料画像を新しいウィンドウで開きます。](/landmarks/column/images/3_10.jpg)

![[江戸高名会亭尽] 向島の資料画像を新しいウィンドウで開きます。](/landmarks/column/images/3_11.jpg)

![[江戸高名会亭尽] 向島之図の資料画像を新しいウィンドウで開きます。](/landmarks/column/images/3_12.jpg)

![[江戸高名会亭尽] 大をんし前の資料画像を新しいウィンドウで開きます。](/landmarks/column/images/3_13.jpg)

![[江戸高名会亭尽] 木母寺雪見の資料画像を新しいウィンドウで開きます。](/landmarks/column/images/3_14.jpg)

![[江戸高名会亭尽] 柳ばし夜景の資料画像を新しいウィンドウで開きます。](/landmarks/column/images/3_15.jpg)