- 本の万華鏡

- 第20回 本でたどる琳派の周辺

- 琳派が生み、本が伝えたかたち

- はじめに

- 琳派が生み、本が伝えたかたち

- 琳派が「琳派」になるまで

- 海を越えた琳派

- 付録 本にみる、かわいい琳派

- 年表

- おわりに・参考文献

琳派が生み、本が伝えたかたち

琳派の作品に見られる特徴の一つである「丸く豊かなかたち」は、実は私たちの生活の中に深く溶けこんでいます。例えば伝統的な和菓子や京都のおみやげには、植物や鳥、波などの自然を単純化した琳派的なかたちが隠れています。ここでは、琳派の丸い造形(かたち)がいかにして人々に受け入れられていったか、「本」がその一助となった様子を見ていきましょう。

尾形光琳とその意匠

上方で栄えた元禄文化の代表としても知られている尾形光琳(おがたこうりん)は、万治元(1658)年に京都の雁金屋(かりがねや)という高級呉服屋の二男として生まれました。幼少のころから呉服屋の商品を通して最先端の意匠に触れていただけではなく、能や書、画、茶の湯、古典文学など多様な文化に親しみながら成長しました。30歳のときに父を亡くし莫大な遺産を相続しますが、放蕩三昧と貸金を踏み倒されたことで経済的に逼迫することになります。結果、先祖伝来の屏風を質に入れ、弟の乾山(けんざん)(1663-1743)に借金を申し込むほど困窮したこともあって、30代後半ごろから享保元(1716)年に59歳で亡くなるまで画業に取り組み、絵師として成功をおさめました。

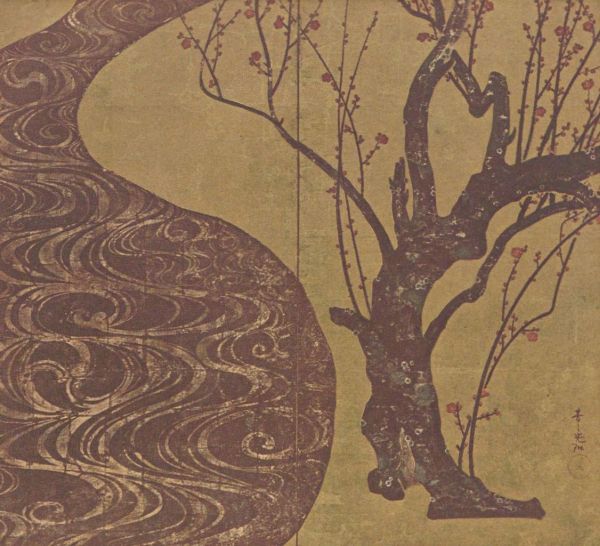

光琳は絵や屏風だけではなく、硯箱のような漆器に施す蒔絵の意匠や、乾山と合作した角皿など様々な分野で優れた作品を遺しました。その特徴は、モチーフの大胆な意匠化にあります。例えば晩年の傑作「紅白梅図屏風」では、大小の曲線を組み合わせたうねりとして波を意匠化し、梅の花は花弁をまとめて丸く単純化したシルエットと「しべ」のみで表現しています。

光「林」模様

光琳の活躍と時を同じくして、光「林」模様や「かうりん」模様という名前の光琳風の意匠を用いた着物が作られるようになり、そのデザイン画が、「小袖本(こそでぼん)」という当時のファッション誌兼カタログ的な性格の本に多数残っています。光林模様は、光琳の作品と同じく植物や鳥を丸く意匠化していますが、光琳自身は関わっておらず、小袖本の版元と呉服屋が組んで売り出したものであるとみられています。「紅白梅図屏風」と小袖本の梅を比べてみると、五弁の花びらをまとめて描いているところは共通しているものの、小袖本の方がより簡略にデフォルメされています。

この光琳風の模様は、上方の裕福な女性を中心に人気を博しました。当時出版された小説・浮世草紙『世間娘容気』【94-112】にも、美女のおしゃれな様子の描写として「光琳(原文ママ)模様に手を籠め(手の込んだ光琳模様の着物で)」と書かれています。光林模様の流行は遠く離れた江戸にまで及び、光琳の死後も20年ほど続きました。光林模様はいつしか光「琳」模様と名を変え、代表的なモチーフだった梅・波・松・菊・千鳥などはそれぞれ「光琳梅」「光琳波」と光琳の名を冠した更に洗練された意匠となりました。これらの模様は、現代でもテキスタイルデザインや和菓子に用いられています。

庶民に対する琳派の造形のひろがり

世間の光琳に対する評価は、生前は幕府御用達の絵師たちに並ぶほど高いものだったと考えられていますが、没後は大流行した模様のイメージが強くなっていたようです。

1) 大岡春卜『画本手鑑』寺田氏与右衛門 ほか,享保5(1720)【209-725】

『画本手鑑(えほんてかがみ)』は、狩野派の絵師大岡春卜(おおおかしゅんぼく)(1680-1763)が著名な画家の絵を模写して著した全6巻の絵手本です。6巻のうち第1巻から第5巻までが本編で、尾形光琳が紹介されている第6巻は補遺となっています。

第6巻では「當代流布スル雑畫(最近流行している雑多な絵)」の一種として、光琳の名前が6枚の図版とともに紹介されています。

ここで登場する図版は、光琳の作品というよりは小袖本に見られる光林模様と似通っています。

『画本手鑑』の出版から更に数十年が経ち、江戸で町人を中心とした化政文化が興ります。印刷・出版が盛んになり、本は各地の庶民にも親しまれるようになりました。印刷技術も発展し、色鮮やかな錦絵が多く刷られました。このころの琳派の画家たちも、美しい多色刷りの版本を出版しています。その一人である大坂出身の画家中村芳中(なかむらほうちゅう)(?-1819)は、寛政11(1799)年に江戸に下り、その3年後に「光琳風」と銘打った自身の画集『光琳畫譜(がふ)』を出版しました。

2) 中村芳中画『光琳畫譜』和泉屋庄次郎,文政9(1826)【午-24】

「光琳風」中村芳中画の版本。初版は享和2(1802)年に出版され、何度も再版されました。芳中は、元は指頭画(しとうが)という指や爪を使って描く技法の名手として知られていました。同じ時代を生きた酒井抱一(さかいほういつ)に比べるとおおらかな画風で、丸々とした七福神などユーモラスな絵が並びます。

白梅のほか「波に千鳥」や菊は大きくデフォルメされており、光琳の作品よりもむしろ『画本手鑑』の影響が強くみられます。

芳中の『光琳畫譜』が出版されてから13年後の文化12(1815)年、同じく江戸の地で、酒井抱一(1761-1828)が光琳の百回忌に遺墨展を催しました。その際に刊行されたのが『光琳百図』と『尾形流略印譜』の2冊です。ごく少部数の私家版としてつくられた初版本の表紙には、『光琳百図』に菊花、『尾形流略印譜』には燕子花をモチーフにした模様が雲母刷(きらずり)で施されていました。菊と燕子花はいずれも光琳が得意とした題材で、この表紙デザインも抱一の光琳研究の成果といえます。『光琳百図』は抱一が光琳の作品を模写し集めたもので、表紙を簡素に変えて色々な版元から何度も再販されました。

琳派の造形は京都ではじまり、こうした版本を通じて江戸を中心とした庶民にも広く浸透していきました。

3) 抱一筆『鶯邨畫譜』須原屋佐助,1800年代【か-44】

書名の鶯邨(おうそん)とは酒井抱一の俳号で、抱一が49歳で移り住んだ根岸が鶯(うぐいす)で有名だったことからきています。この資料は、絵手本として出版されました。梅の枝を描いた絵は『光琳百図』にある尾形光琳の模写に似ており、抱一が光琳の作品に学んでいたことがわかります。その他には和の草花や縁起物を描いたもの、平安時代から続くやまと絵という伝統的な様式の人物画が収められています。特徴的な美しいグラデーションは、拭きぼかしという版木をしめらせて刷る錦絵の高度な技法によるものです。

『光琳百図』と『尾形流略印譜』同様、初版本(1815年)の表紙は波模様の雲母刷でした。波も光琳の代表的モチーフで、のちに「光琳波」と呼ばれるようになり、特に工芸の分野ではよく利用されています。

デパートと琳派 そして現代へ

明治時代から大正時代にかけては、三越呉服店(現三越)による光琳を中心とした琳派の顕彰活動が行われました。この活動により、琳派の造形は時代の気運を取り入れ、その意義を拡大しながらさらに周知されていきます。

三越呉服店は、江戸時代の呉服商・越後屋を改組した三井呉服店を前身とし、明治37(1904)年に日本初の百貨店として営業を始めました。三井呉服店時代から数十年にわたり、三越と琳派の蜜月は続きました。流行を作り出さんとする百貨店にとって、当時海外でも評価の高まっていた光琳とその名のついた模様は、売り出すのに都合がよかったと考えられます。明治32(1899)年に発行された最初の顧客向け小冊子『花衣』【79-252】の特集「模様の説」のなかでは、意匠部の社員であった高橋義雄が「宗達光琳の徒」として琳派を取り上げ、「模様の生面(原文ママ)を開」いたと賞しています。

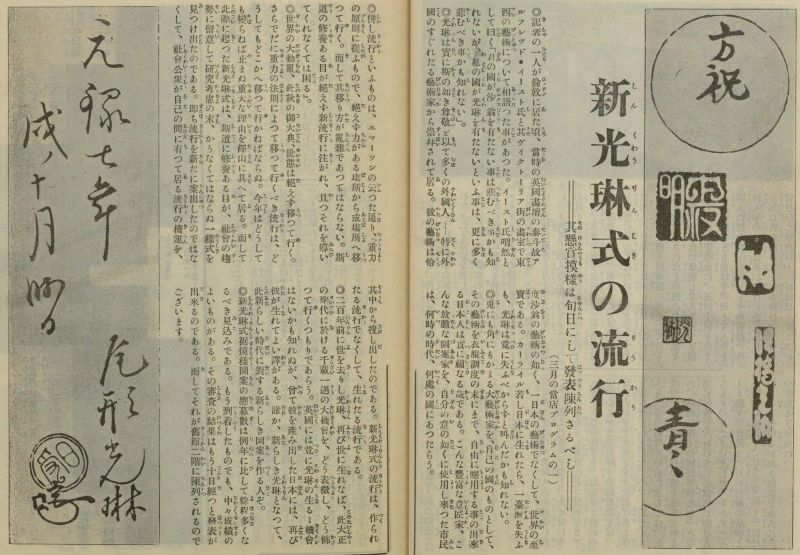

三越の光琳顕彰活動は続き、大正4(1915)年にはそのピークを迎えます。まず4月には、「新光琳式裾模様」と題した一般公募のデザインコンペが行われました。受賞作はPR誌と三越の新柄陳列会で発表されたほか、芸艸堂(うんそうどう)から図録『新光琳模様』【411-3】として出版されました。この「新光琳式」受賞作は、洋花を使用していたり、アール・ヌーヴォーの影響がみられたりと和洋折衷で、西洋化が進んでいた当時の世相を反映しています。大賞の選評にはこうあります。「兎角洋畫図案に流れ安きものを最も巧みに光琳式に脱化し優艶にして上品に描きたるところ凡手にあらず大正光琳式として流行會員の推奨するところなり」(三越編『三越』第5巻4号, 大正4(1915)【雑23-23イ】)。発表の翌月の記事では「意外の流行」となって一等受賞作には数十枚の注文を受けたとされており、大きな反響があったことがわかります。

同年の6月1日から3日には、光琳の二百回忌を記念した展示会「光琳遺品展覧会」が開催されました。

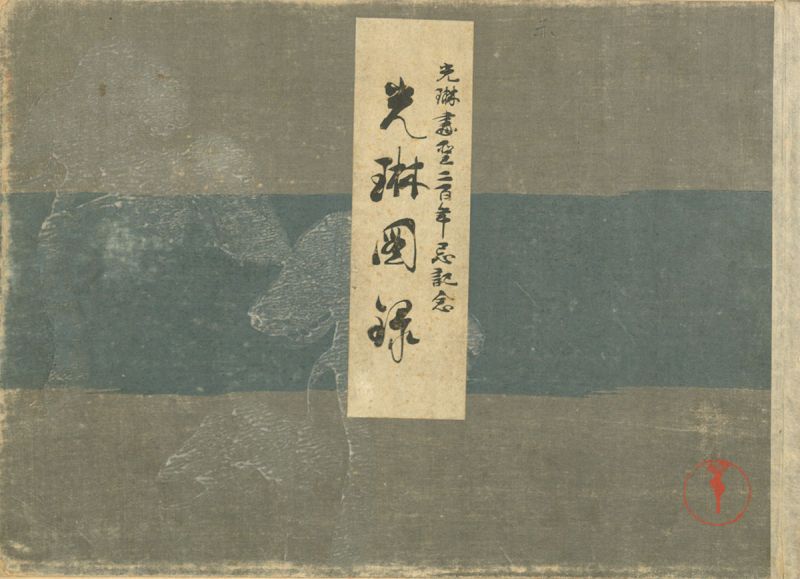

4) 山田直三郎編『光琳画聖二百年忌記念 光琳遺品展覧会陳列品図録』芸艸堂,大正4(1915)【412-8】

尾形光琳の二百回忌に三越が主催した展覧会に合わせて刊行された図録です。27×38cmの大型和装本で、「光琳遺品展覧会」で展示された光琳の作品がモノクロで収録されています。

装丁は近代琳派として知られる画家・図案家の神坂雪佳(かみさかせっか)(1866-1942)によるものです。表紙には雲母刷で光琳風の松の模様が刷られています。

その後も、琳派の造形は私たちの生活の中に深く浸透しながら今日に至るまで継承されてきました。俵屋宗達(たわらやそうたつ)(生没年不詳)の絵画をもとにしたポスターを制作したデザイナーの田中一光(1930-2002)は、美術史学者の河野元昭(1943-)との対談のなかで、「料理の盛りつけとか、お菓子の形とか着物の柄とかそういうもの」にまで光琳的な要素が入っていると指摘し、「光琳が存在しなかったら、いわゆる和風とか日本調というものは生まれなかった」と述べています(『なごみ』217号, 1998.1【Z11-1101】)。

琳派のルーツ、宗達・光悦

琳派のルーツ、宗達・光悦

琳派の「琳」は光琳の名前からとられたものですが、琳派の起点となる人物は江戸時代のはじめに京都で活躍した本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)(1558-1637)と俵屋宗達の二名とされています。光琳は宗達に私淑し、その作品を模写して学びました。

国宝「風神雷神図屏風」で有名な宗達は、俵屋という絵画工房の主でした。扇面図や水墨画に代表される俵屋の作品は、武士や貴族から町衆までの幅広い層に評判を呼び、後の琳派造形の受容の下地をつくりました。このころは公家や武家主導の文化が隆盛していましたが、町人が力を持ち始めた時代でもありました。それまで一部の寺院等の専業だった出版事業が、広く行われるようになってきたのもこの時代です。その代表的な例が、書家で貿易商の角倉素庵(すみのくらそあん)(1571-1632)と光悦らにより京都の嵯峨で刊行された「嵯峨本」です。美しい装丁と凝った木製の活字で、『伊勢物語』【WA7-238】や『徒然草』【WA7-219】などが出版されました。

5) 『三井寺』慶長年間【WA7-232】

「嵯峨本」の中でも、特に豪華な装丁で「光悦謡本(こうえつうたいぼん)」と呼ばれる一連の書籍群のうちの一冊です。謡本とは、能の声楽部分「謡」の教本のことをいいます。表紙の下絵は俵屋宗達、本文の版下は本阿弥光悦によるものと推測されています。流麗な光悦流の書体を印刷するため、同じ文字でも版を数種用意したり、数文字をまとめて彫った木活字を使ったりするなどの工夫がなされました。

本資料は表紙・本文紙とも雲母刷の輝く豪華本です。雲母刷という装飾の手法は、雲母の粉末を膠(にかわ)で溶き、版木に塗って刷るというもので、後世の琳派の出版物にも踏襲されました。光悦謡本の表紙模様にはこの他に200種類程ものバリエーションが確認されていて、その中には後に光琳が写して参考にしたとみられるものもあります。この『三井寺』の表紙は、蔦の葉のシルエットを丸く単純化して繰り返すことで意匠化しており、琳派的なデザインといえます。

次へ

琳派が「琳派」になるまで