- 本の万華鏡

- 第23回 本から広がる温泉の世界

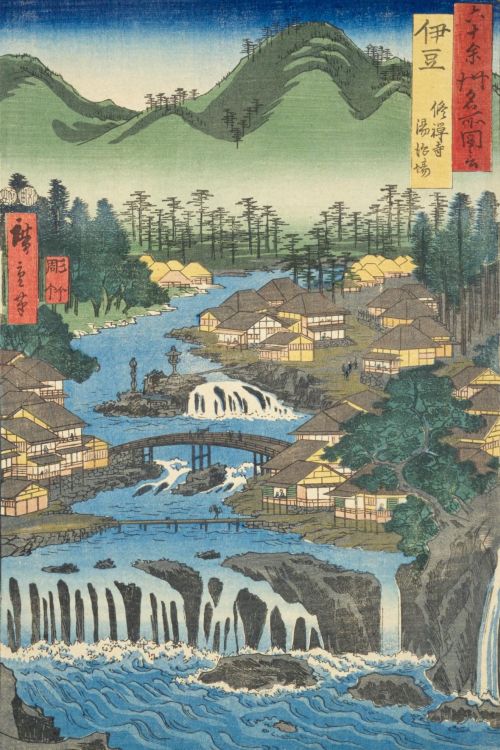

- 第1章 湯治場としての温泉

- はじめに

- 第1章 湯治場としての温泉

- 第2章 文学の中の温泉

- 第3章 温泉あふれ話

- おわりに・参考文献

第1章 湯治場としての温泉

温泉地は、現在では一種の観光地としてとらえられることが多いですが、もともとは湯治をする場所でした。湯治とは、温泉に入ることを通じて病気の治療や健康の回復を図ることです。時代や個々の温泉によって差がありますが、湯治を行う期間や入浴作法などはおおむね決まっていました。たとえば、中世にはすでに7日間を一廻りと数えて最小単位とし、少なくとも三廻り(21日間)は湯治を行うべきであると認識されていました。

湯治場としての温泉は、古代の歴史書や地誌に登場するほどに古く、中世から近世を経て、さまざまな形で温泉文化を開花させてきました。

天皇の温泉行幸といにしえの温泉風景

日本の温泉利用については、記録が残っているだけでも、約1300年も前にさかのぼることができます。かつては「湯」や「温湯(ゆ)」なども温泉を指す呼称として使われていました。

各地で風土を記録し、編纂された「風土記」には、温泉についての記述がしばしば表れます。たとえば、『伊予国風土記』逸文(原典がすでに失われた文章)によると、聖徳太子は推古天皇4(596)年に「伊豫温湯(いよのゆ)」(現在の道後温泉)へ行幸し、碑を立てたとされます。この逸文は後世に出された『釈日本紀』(『国史大系』第7巻【210.08-Ko548-Kk】) や『万葉集註釈』【特1-950】を通じて伝えられています。

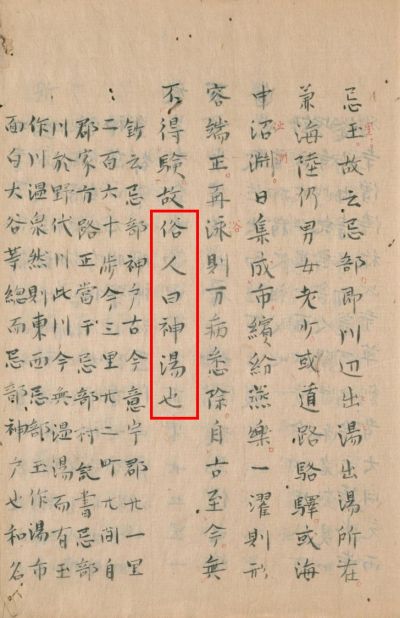

また、ご当地の温泉とそこに集まる人々の様子をうかがい知ることもできます。『出雲国風土記』【862-37】を見ると、川辺に湧く「出湯」(現在の玉造温泉)が病気をことごとく治癒してくれる「神湯」と評され、当地の老若男女はこぞって利用していたことが分かります。効能が詳しく認知されていたというよりは、効験あらたかな湯と考えられ、重宝されていたようです。

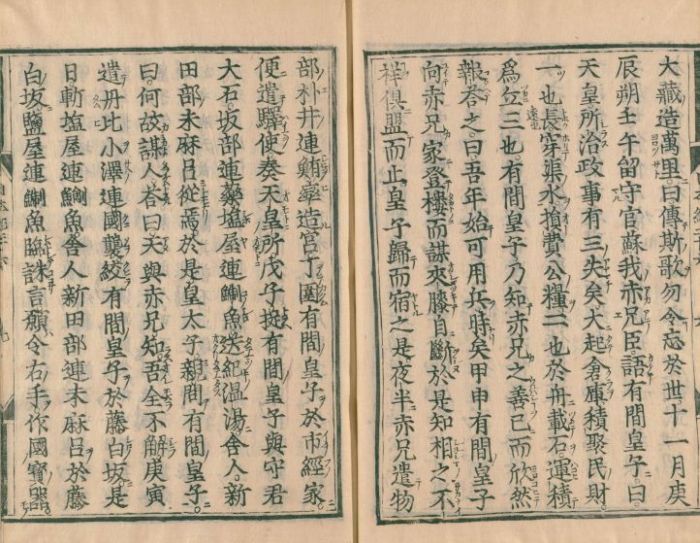

日本で初めて正式な歴史書として編纂された『日本書紀』【839-1】には、特に7世紀前半から中頃にかけて、天皇や皇族が「伊豫温湯」や「紀温湯(きのゆ)」(現在の白浜温泉)などへ出かけたという記事がしばしば出てきます。温泉への行幸は一般的な行幸と異なり長期間にわたって行われたため、現地に滞在して湯治を行う目的だったとされています。

1) 舎人親王(とねりしんのう)編『日本書紀』30【839-1】

『日本書紀』に登場する人物の中でも特に温泉との因縁が深いのが、その名が有馬温泉に由来するとされる有間皇子です。大化改新で有名な中大兄皇子(後の天智天皇)と皇位継承をめぐって緊張関係にあったため、禍が及ばないよう病気を装って湯治に出かけたという記録が残っています。

斉明天皇4(658)年、斉明天皇や中大兄皇子が「紀温湯」へ温泉行幸をする間、有間皇子は天皇らの留守を預かっていた蘇我赤兄(あかえ)に唆されて謀反を企てました。しかし、赤兄の裏切りに遭って捕らえられ、「紀温湯」へ護送のうえ尋問された後、帰りの途上で処刑されてしまいました。

公家・僧侶・武家に広がる湯治

湯治を行うことは、公家、僧侶、武家といった各階層の人々に、徐々に広まっていきます。

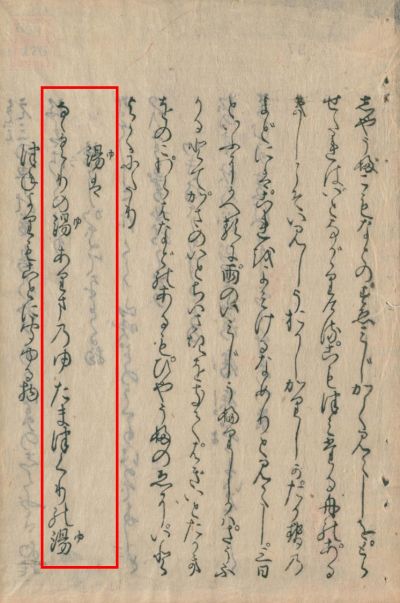

平安時代の歌人清少納言は『枕草子』(『清少納言』【857-176】)で「湯はななくりの湯。ありまの湯。たまつくりの湯」と三つの温泉を称賛しています。それぞれ諸説ありますが、現在の榊原温泉、有馬温泉、玉造温泉とするものが主流です。清少納言自身がそれぞれの温泉を巡ったかは定かではありませんが、湯治への関心が垣間見えます。

日本で禅宗が広まって以来、各地を行き来する禅僧も湯治を行うようになってきました。義堂周信著『空華日用工夫略集』【762-48】などに見られるように、彼らはその様子を書き残してきました。湯治の合間に温泉地近辺の名所を歩いたり、詩会などの催しを開くこともありました。同じく湯治に訪れる公家の人々などとの交流もあいまって、温泉が文化的な社交の場として機能する一面もあったようです。

また、室町時代には、温泉の性質や効能、湯治の適切な行い方について、経験則に基づいて理解され始めましたが、これも禅僧の湯治記録から読み取れます。有馬温泉では、「湯治養生表目」と呼ばれる湯治指南書が早くも掲げられていたことが、臨済宗の僧侶である瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)(1391-1473)が著した『温泉行記』(『五山文学新集』第5巻【919.4-Ta651g2】』により明らかにされています。近世にはそうした指南書が各地の温泉で作られ、「湯文」という名で広まりますが、有馬温泉の例はその先駆けといえるでしょう。

戦乱相次ぐ世の中になると、戦国大名たちは自らの領内に温泉を整え、合戦で傷を負った兵の療養に活かしたといわれています。甲斐国を本拠とした武田信玄は、永禄4(1561)年に川浦温泉の造営を進めさせたと伝えられており(松平定能編『甲斐国志』【141-120】)、信玄が整備した数々の温泉は、現在もなお「信玄の隠し湯」としてその由緒を残しています。

2) 『有馬山温泉小鑑』菊屋五郎兵衛,貞享2(1685)【854-109】

庶民への普及と学問としての盛り上がり

近世には、都市部に住む庶民の間にまで温泉の利用が普及していきました。身体の疾患を治す目的で文字通り湯治をする者がいる一方で、転地療養として、あるいは物見遊山を兼ねて出かける者も増えてきました。江戸時代中期から、温泉案内の書物や図版(第3章参照)が盛んに出版されるようになったことがそれに拍車をかけました。

街道からほど近くアクセスの良い箱根では、「七湯巡り」が評判を呼びました。七湯とは、湯本、塔ノ沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦ノ湯という、箱根山中に点在する7か所の温泉地を指します。互いに距離が近いため、一度に巡るにはうってつけだったといえます。

3) 弄花(ろうか) 纂緝,文窗(ぶんそう) 校正『七湯栞(しちとうのしおり)』【ほ-13】

本書は、実際に箱根七湯を巡って編集された案内書です。七湯全体の解説とそれぞれの温泉の詳細に加え、温泉地の近くにある見所の紹介がふんだんに盛り込まれています。絵図も載せられているため、往時の箱根についてビジュアルで知ることができます。

たとえば七湯の一つ、湯本を写した「湯本之全図」は、見開き2枚半にわたって当地の景観が描かれています。

更に江戸時代後期になると、伊勢参りなどの途上で立ち寄る団体客をはじめ、ごく短い滞在で済ませる旅客が多くなりました。文化2(1805)年には「一夜湯治」が事実上公認されたこともあって、温泉地に長期滞在して湯治を行うという前提に変化が生じていました(岩崎宗純『箱根七湯 歴史とその文化』【GC78-95】)。

また、湯治客をターゲットにした見世物や土産物もすでに登場しつつありました。熱海では大湯と呼ばれる間欠泉が有名で、山東京山著『熱海温泉図彙(ずい)』(『山東京山伝奇小説集』【KG241-H3】)において「本朝第一の名湯」とうたわれるほどに目を引くものでしたが、一方で見世物として漁をやってみせたり、木工品などの土産物が売り出されたりもしていたようです。温泉がより商業的な存在となりつつある時代ともいえるかもしれません。

経済的な展開に加えて、この時代の動きとして特筆すべきなのは、学者や医師たちが温泉を学問的に考察し始めたことでしょう。しかも、これまでは「湯文」のように、特定の温泉について案内するものはありましたが、温泉一般を論じる動きが新たに起こり始めました。本草学の大家として知られる貝原益軒(えきけん)(1630-1714)の『養生訓』【SC194-19】などで、入浴作法について温泉一般の視点に立って言及されました。

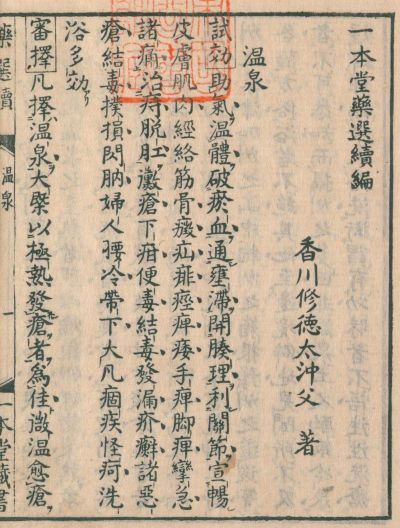

画期となったのが、江戸時代中期の医師香川修徳(1683-1755)が著した『一本堂薬選』続編【特1-833】の刊行です。修徳は師・後藤艮山(こんざん)(1659-1733)の研究を受け継いで湯治を追究し、高温の温泉を特に評価するなど、温泉の特徴とその良し悪しを論じるところまで踏み込みました。同書で具体的に温泉を取り上げて批評したこともあって、修徳の論説は広く世間に影響を与えるとともに、後を追う学者たちによる多くの批判や反論にもさらされました。高温こそ良しとする修徳の説を否定した原双桂(1718-1767)の『温泉小言』【120-82】や、温泉の質を重視し、修徳が下した各温泉の評価を覆そうとした柘植龍洲(つげりゅうしゅう)(1770-1820)の『温泉論』【189-159】など、学問としての盛り上がりをみせました。

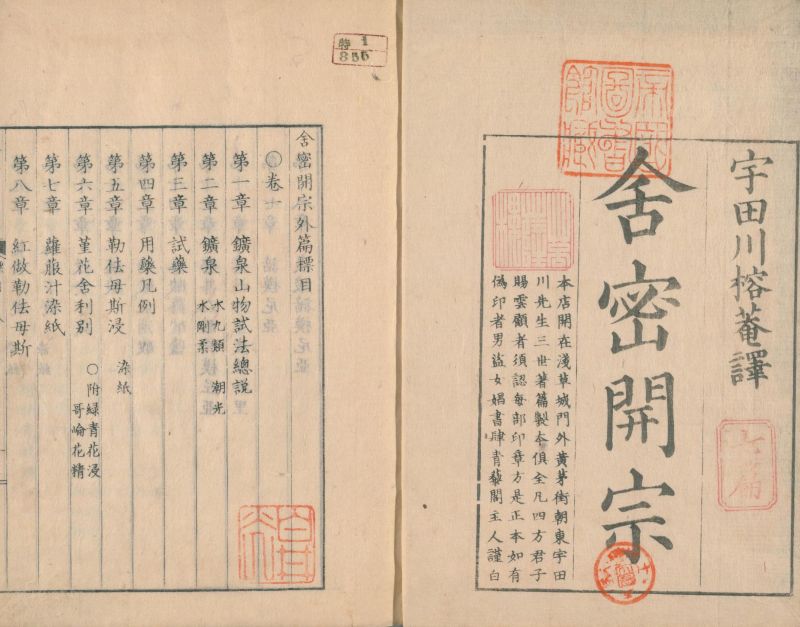

その後、蘭学が受け容れられると、西洋科学の知識や視点が温泉の分析に用いられました。化学に通じた医師宇田川榕庵(ようあん)(1798-1846)による訳書『舎密開宗(せいみかいそう)』【特1-855】がその転機を作ったといえるでしょう。同書では、種々の成分が含まれた「鉱泉」の一つとして、温泉が位置づけられました。

湯治から保養、観光へ

明治時代になると、温泉は行政の管理下に置かれました。当初、明治政府は温泉の成分を分析することで、湯治における効能を追認する姿勢をとりました。しかし、温泉地の衛生状態の維持・改善を施し、保養地として活用する方向へシフトしていきました。

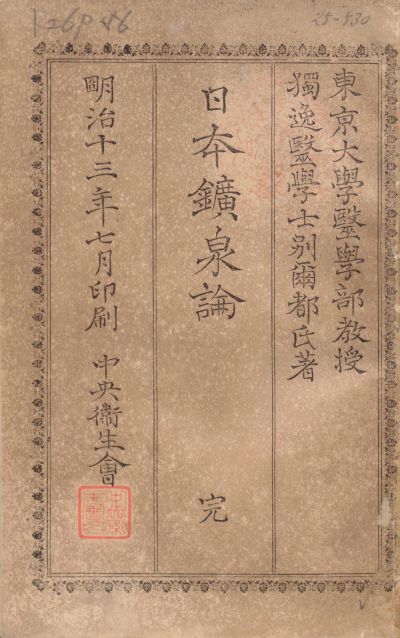

明治9(1876)年にお雇い外国人として招かれたドイツ人医師ベルツ(Erwin von Bälz, 1849-1913)は、衛生行政の整備に労を取る中で、湯治の効果に着目しました。ベルツは、昔から意識されてきた湯の質や入浴作法を認めると同時に、「温泉をどのような環境にしておくべきか」という点を重んじました。著書『日本鉱泉論』【25-530】では、各地の温泉に専門医や温泉委員を設置して環境改善に資することなどの提言を掲げています。ベルツの考えは内務省衛生局編『日本鉱泉誌』【453.9-N249n】にも踏襲されます。しかし、予算上の都合などから、ベルツ自身が期待したとおりには実行されませんでした。また、自ら草津温泉に理想的な療養・保養施設を造る計画を進めましたが、地元の反対やベルツ自身の帰国もあり、結局果たされませんでした。

やがて、交通網が整備されメディアが発達していく中で、人々は温泉地に対して湯そのもの以上に便利さと楽しさを期待し始めました。温泉地もそれに応えて、保養地や観光地としての役割をますます前面に押し出していく風潮が形作られました。かつて第一義的には湯治場として存在していた温泉は、その多くが保養や観光のためという存在意義をメインに据え直していったのでした。

汲湯―自宅で湯治

汲湯―自宅で湯治

中世以来、温泉から汲んだ湯を運ばせて自邸や別荘で湯治をする人々もいました。この「汲湯」という温泉利用方法は、当然ながら人手が必要となるため、もともと朝廷や幕府の要人のような上流階級にしかとることができませんでした。

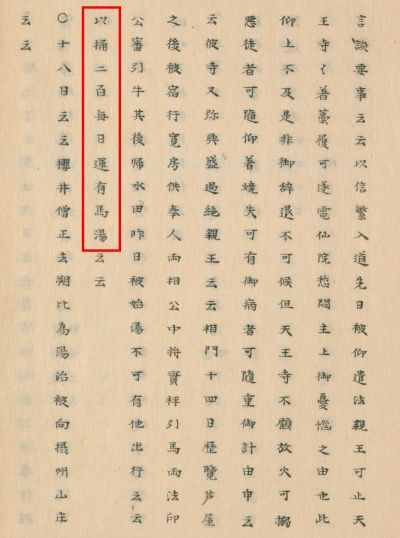

歌人として有名な鎌倉時代の公卿・藤原定家(1162-1241)は『明月記』(『攝津徴書』巻68【子-11】)の中で、太政大臣を務めた義弟・西園寺公経(きんつね)(1171-1244)が汲湯のために有馬の湯を毎日桶200杯分運ばせたと記しています。また、室町時代には、伏見宮貞成(ふしみのみやさだふさ)親王が、永享9(1437)年12月に「湯山(有馬温泉)」から汲んだ湯で一廻り(7日間)の湯治を行い、翌年2月には残り湯で再び湯治を行う様子を、『看聞日記』【貴箱-14】に克明に残しています。

江戸時代には、将軍への献上湯として各地の温泉から汲湯が時折行われ、御用を任せられた役人の指揮の下、江戸城まで運ばれていました。『熱海温泉図彙』によると、文政年間には、熱海で汲まれた湯が樽詰めされて江戸の市中に出回っていました。これを一般の風呂屋や個人で買う者もありました。ここでも庶民への湯治の広がりが見て取れます。

次へ

第2章 文学の中の温泉