- 本の万華鏡

- 第23回 本から広がる温泉の世界

- 第2章 文学の中の温泉

- はじめに

- 第1章 湯治場としての温泉

- 第2章 文学の中の温泉

- 第3章 温泉あふれ話

- おわりに・参考文献

第2章 文学の中の温泉

和歌や俳諧、小説、随筆や紀行文など、様々な文学作品の中にも温泉は登場してきました。そこには当時の作者の目を通した、温泉や温泉宿、その土地や人々の様子が描かれています。第2章では、そんな文学の中に描かれた温泉について紹介します。

温泉を詠う

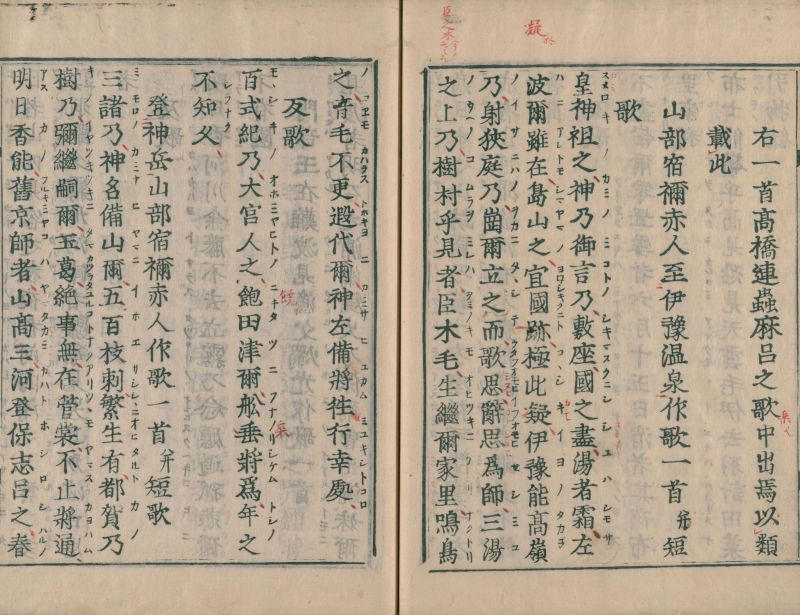

現存する最古の和歌集である『万葉集』【WA7-109】には、温泉にまつわる歌がいくつか詠まれています。

例えば、山部赤人(生没年不詳)は「伊豫温泉」(現在の道後温泉)を訪れた際、その地がかつて行幸が行われた温泉であることに思いを馳せ、「伊豫」の地名を折り込んだ長歌を詠んでいます。

大伴旅人(665-731)は次田の温泉(現在の福岡県の二日市温泉)に泊まり、鶴が鳴くのを聞いて歌を詠みました。

湯原爾鳴蘆多頭者如吾妹爾戀哉時不定鳴

(湯の原に鳴く蘆鶴は我がごとく妹に恋ふれや時わかず鳴く)

<訳>湯の原に鳴く蘆鶴は、わたしのように妻を恋しく思うからか、いつもいつも鳴く。

また、相模国歌には湯河原の古名である「刀比」が詠みこまれた歌があります。

阿之我利能刀比能可布知爾伊豆流湯能余爾母多欲良爾故呂何伊波奈久爾

(足柄の刀比の河内に出づる湯のよにもたよらに児ろが言はなくに)

<訳>足柄の刀比の河内に出る湯のように、決してたゆたうようには、あの子は言わないことだなあ。

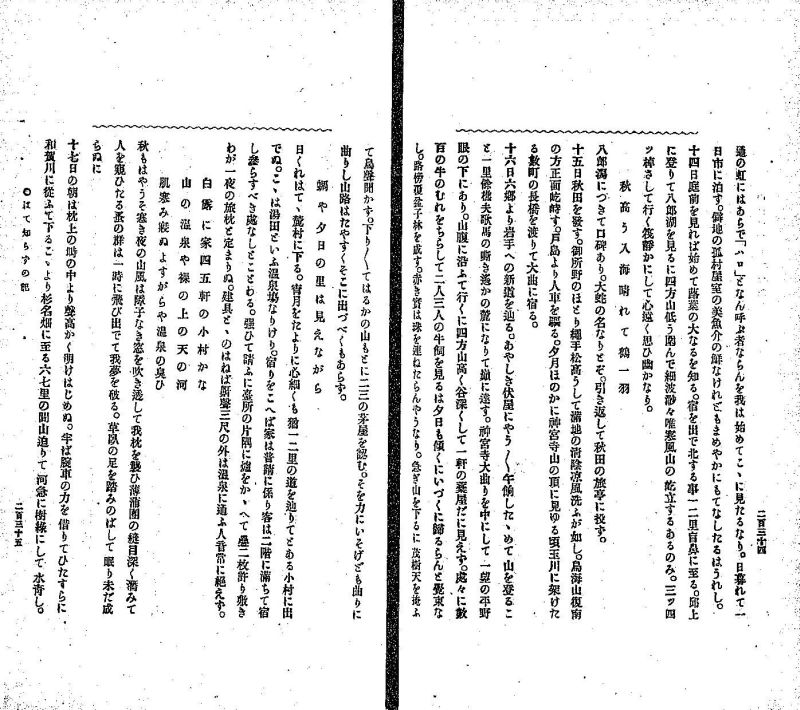

江戸時代の俳諧師、松尾芭蕉(1644-1694)は、元禄2(1689)年から4(1691)年にかけ、河合曾良(1649-1710)を伴って、東北、北陸を巡り江戸へ戻る旅をしました。その旅行記として著したのが『おくのほそ道』【138-68】です。栃木県の那須湯本温泉では温泉神社に参拝し、殺生石を見たことを綴り、福島県の飯坂温泉では、湯に入り宿をとったことが書かれています。石川県の山中温泉を訪れた際は、「温泉に浴す」と記し、次の句を詠んでいます。

山中や菊はたをらぬ湯の匂

また、山形県の湯殿山を訪れた際は、名高い山を訪れた感激を次の句などに書き記しました。

語られぬ湯殿にぬらす袂かな

正岡子規は明治26(1893)年に、芭蕉の『おくのほそ道』の足跡を辿って東北を歩く旅をしました。その記録は、紀行と句を綴った「はて知らずの記」(『獺祭書屋俳話』収録【33-420ハ】)として発表されました。飯坂温泉や、宮城県の作並温泉などを訪れ、岩手県の湯田温泉峡で投宿した時には、次の3句を詠んでいます。

白露に家四五軒の小村かな

山の温泉や裸の上の天の河

肌寒み寝ぬよすがらや温泉の臭ひ

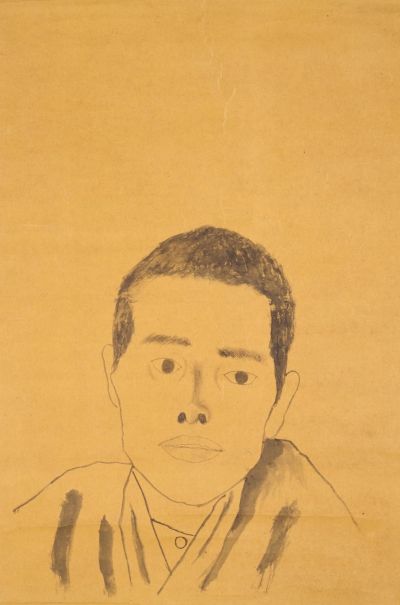

旅と酒をこよなく愛した歌人、若山牧水(1885-1928)は、その生涯において非常に多くの旅行に出かけました。牧水が著した紀行文や歌集からは、全国各地、実に様々な温泉を訪れていたことが読み取れます。

『みなかみ紀行』【918.6-W38b】は、大正11(1922)年10月に静岡県沼津市の自宅を出発し、長野、群馬、栃木を回った旅の紀行文です。草津温泉、花敷温泉などへ立ち寄りながらその情景を綴り、歌にしています。草津温泉では、湯揉みの音と歌を聴いて、次の歌を含む3首を詠みました。

上野の草津に来り誰も聞く湯揉の唄を聞けばかなしも

4) 若山牧水『山桜の歌』新潮社,大正12(1923)【517-241】

本書は、序文に記されている通り、「大正十年正月より同十一年十二月に到るまで全二年間に詠んだ歌が収めてある」歌集です。

このころの牧水は、毎年の正月を土肥温泉の旅館で過ごしていたといいます。宿の主人もまた酒好きであり、牧水とは共に酒を飲み友好を深めていました。

大正11年の「土肥温泉にて」の冒頭には、「一月一日、沼津狩野川々口より伊豆國土肥温泉に渡り十日あまり滞在す。」と記されており、牧水がこの地で詠んだ40首近くの歌が収められています。

湯の宿のしづかなるかもこの土地にめづらしき今朝の寒さにあひて

わが泊り三日四日つづき居つきたるこの部屋に見る冬草の山

『山桜の歌』にはこのほかにも、「白骨温泉」「湯ヶ島雜詠」「畑毛温泉にて」など、温泉地を題材に詠んだ歌が収録されています。

近代の作家達と温泉

温泉がすっかり身近になった明治時代から大正時代、作家たちはしばしば、温泉地に滞在して執筆をしたり、病や傷を癒す目的で逗留したりしていました。そうした経験を活かしてか、作中に温泉が登場する作品も少なからずあります。

尾崎紅葉

尾崎紅葉の『金色夜叉』【79-139】は、明治30(1897)年から明治35(1902)年にかけて、新聞小説として断続的に連載され、人気を博しました。熱海の海岸における貫一とお宮の別離のシーンでも知られています。

前編、中編、後編、続編、続続金色夜叉、新続金色夜叉と続く大作となりましたが、紅葉の死によって未完のまま終了しました。続続金色夜叉では、高利貸しとなった貫一が赴く温泉地として、栃木県の塩原温泉が登場します。明治32(1899)年、紅葉は実際に塩原温泉を訪れ、作中に描いた畑下にある旅館に滞在しています。

夏目漱石

「坊っちゃん」(『鶉籠』【26-375】収録)の主人公は、中学の新任数学教師として四国に赴任し、「住田の温泉」をいたく気に入って毎日のように通います。これは、夏目漱石自身が愛媛県尋常中学校で英語教師をつとめた経験がもととなっており、松山市の道後温泉が、作中に描かれた温泉のモデルであるといわれています。

このほかにも、「草枕」(『鶉籠』【26-375】収録)に登場する「那古井温泉」は、熊本県の旧制第五高等学校に勤めていた頃に逗留した小天温泉がモデルであると言われ、同僚と阿蘇登山をした体験を元に書いた「二百十日」(『鶉籠』【26-375】収録)では内牧うちのまき温泉の旅館において、登場人物たちの軽妙なやりとりが描かれています。未完の遺作『明暗』【KH426-14】は、リウマチ治療のため訪れた湯河原温泉が舞台となっています。

また明治43(1910)年、胃潰瘍で入院した漱石は、退院後、転地療養として伊豆の修善寺温泉へ向かいました。しかしそこで吐血して生死の境をさまよい、再びの入院を余儀なくされます。その時の日々については『思い出す事など』『修善寺日記』【797-500】等に書き残しています。

5) 高浜虚子『伊予の湯』森知之,大正8(1919)【384-45】

本書は、俳人・小説家の高浜虚子(1874-1959)が道後温泉を題材に著した本です。道後温泉のあった道後湯之町(現在の愛媛県松山市)町長の森知之により編集・発行されました。「瀬戸内海」「湯桁の数」など5つの随筆に、洋画家の塩月桃甫(とうほ)(1886-1954)が口絵・挿絵を描き、更に虚子自身と彼の師である正岡子規とが詠んだ俳句も随所に盛り込まれています。

その中の一節「夏目漱石」は、松山市の尋常中学校で教師をしていた時代の、漱石の様子について記したものです。

「彼は閑を見出せば此道後温泉に来た。別に石鹸を塗り立てたり、手拭でごしごしと洗ったりするでも無く、唯心の赴くままに湯の中に浸ったり又出たりしてぼんやりと時間を過ごした。」

「彼は早く此地を去り度いと思ふことも一再では無かったが、彼を此の地から引き離し兼ねるものに唯一つの道後温泉があった。彼は学校をすませて帰ると手拭を手にして早速此の温泉に出掛けた。」

と描写されている姿は、漱石自身が「坊っちゃん」の中で描いた主人公の温泉体験そのものを彷彿とさせます。漱石がいかに道後温泉を愛し、足しげく通っていたかが伝わってきます。

志賀直哉

短編小説「城の崎にて」(『夜の光』【377-23】収録)は、そのタイトルの通り兵庫県の城崎温泉が舞台です。電車の事故に遭って重傷を負った志賀直哉が、傷の療養のために城崎温泉に逗留した経験を元に執筆しました。温泉宿で目にした小動物の死を通して生と死について考えた心境小説です。

後に「暗夜行路」(『志賀直哉全集』【913.6-Si283s2】収録)にも城崎温泉は登場します。このほか、『矢島柳堂』【913.6-Si283h】には草津温泉が、『豊年虫』【913.6-Si283h】には長野県の戸倉温泉が、それぞれ舞台として登場します。

川端康成

随筆「湯ヶ島温泉」(『伊豆の旅』【KH851-L1992】収録)の中で、川端康成(1899-1972)は次のように書いています。

「伊豆の温泉はたいてい知っている。山の湯としては湯ケ島が一番いいと思う。」「私は温泉にひたるのが何よりの楽しみだ。一生温泉場から温泉場へ渡り歩いて暮したいと思っている。」

川端が初めて伊豆を訪れたのは、旧制第一高等学校時代の大正7(1918)年でした。宿で美しい旅の踊子と出会い、彼ら旅芸人の道づれとなって南伊豆を共に旅した経験が、のちに小説『伊豆の踊子』【551-265】の基になりました。作中では湯ヶ島温泉から天城峠を越え、湯ヶ野温泉に泊まり、下田まで旅をします。

これ以降、川端は頻繁に湯ヶ島温泉に通いつめるようになります。滞在中に小説の執筆も行いました。「「伊豆の踊子」の装幀その他」(『伊豆の旅』【KH851-L1992】収録)には、『伊豆の踊子』の校正を、湯ヶ島温泉で梶井基次郎(1901-1932)とともに行ったことを書いています。

また、小説『雪国』【KH254-H5】は越後湯沢温泉を舞台に描いており、昭和9(1934)年から執筆のためこの地を何度か訪れ、滞在しています。

温泉紀行

旅先での体験をまとめた紀行文や旅行記、随筆の中で温泉を描いた作家もいます。

大町桂月(1869-1925)は、旅を愛した詩人でした。「加賀の山中温泉」【29-228】、「城崎温泉の七日」【96-493】など、各地の温泉について記述した紀行文も残しています。

最も縁が深かったのは、青森県十和田市の蔦温泉でした。初めて訪れたのは明治41(1908)年、紀行文を書くための旅で、奥入瀬渓流、蔦温泉、十和田湖等を巡りました。この時の紀行文は雑誌『太陽』に「奥羽一周記」と題して発表し、後に「十和田湖」(『行雲流水』【94-616】収録)として刊行されました。桂月はその後も度々蔦温泉を訪れ、晩年にはついに本籍を蔦温泉に移しています(昭和女子大学近代文学研究室 編『近代文学研究叢書』第24巻【910.26-Sy961k】)。

『蒲団』【26-455】、『田舎教師』【329-15】などで知られる小説家の田山花袋(1872-1930)も、数々の紀行文を残しています。特に、温泉については日本全国に渡り足を運んでいます。次に紹介する『温泉周遊』【394-232】や、『温泉めぐり』【KH612-H297】、「伊香保鑛泉(こうせん)事務所の嘱によって書いた」という『伊香保案内』【590-317】など、温泉そのものをテーマにした著作もあります。

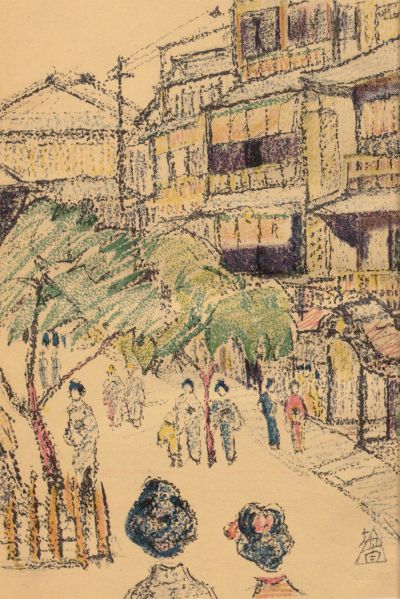

6) 田山花袋・中沢弘光画『温泉周遊』金星堂,大正11(1922)【394-232】東の巻 西の巻

関東平野に始まり東北までを語る東の巻と、箱根から九州までの西の巻の2冊に分かれた本です。それぞれの巻の前半には、洋画家の中沢弘光(1874-1964)が、各温泉地の風景や様子を描いた絵をつけています。明治時代から大正時代にかけての、当時の温泉の風俗について知る上でも貴重な資料といえます。

ここでの花袋の語り口は非常に自由であり、一様に賞賛するばかりではありません。しかし博文館の『新撰名勝地誌』【72-432】の編纂を手がけたこともある花袋らしく、自然の景観についてはしばしば素直に感嘆の意を記しています。温泉地へと至る途上の地誌や、各温泉の湯の様子、街の印象、文学的背景などを記したものもあります。

例えば、西の巻の冒頭の「箱根」では、以前訪れた際の様子と比べて、「箱根は電車が出来てから全く勝手が違つて了つた。山も別の山だ。渓流も別の渓流だ。さういふ気がした」と惜しみ、「電車で行くと、あの賑やかな中にも、昔の街道筋の温泉場らしい気分の残つてゐる湯本も、(中略)何も彼も下に見くだして、そして一直線に高い高い強羅(がうら)公園へと行つて了ふのであつた」と次々と景勝を挙げ、電車から見る新しい景観を描写しています。

次へ

第3章 温泉あふれ話