- 本の万華鏡

- 第30回 天下タイ平~魚と人の江戸時代~

- 第3章 食べタイ!

- はじめに

- 第1章 とりタイ!

- 補章 鯨とのお付き合い

- 第2章 売りタイ!

- 第3章 食べタイ!

- おわりに・参考文献

- 付録 魚介類難読漢字クイズ

第3章 食べタイ!

これまで、魚介類が水揚げされて、人々の手元に届くまでの様子を見てきました!

この章では江戸時代に人々がどのような魚介類を好み、どのような形で口にしていたのかをご紹介します!

第1節 食された魚介類

現代の私たちに馴染みの深い魚介類として、鮭、鮪(まぐろ)、海老、鯵(あじ)などが挙げられますが、高級魚の代名詞である鮪や食卓の常連である鯵は、当時実はどちらも味が劣った魚として好まれていませんでした。では、人々はどのような魚を好み、食したのでしょうか。

上魚・中魚・下魚

江戸時代、魚はその味や希少性によって格付けされていました。

当時の料理書である『古今料理集』(刊行年不明)【229-265】での格付けを見てみましょう。

| 上魚 | 中魚 | 下魚 |

|---|---|---|

| 鯛、鱒(ます)、あんこう、白魚、鱸(すずき)、鮭、鰆(さわら)、鰈(かれい)、鮎(あゆ)、鱈(たら)、鯉、鮒(ふな)、鮃(ひらめ)、伊勢海老、牡蠣(かき)、鮑(あわび)、さざえ、海鼠(なまこ) | 蛸(たこ)、烏賊(いか)、鯔(ぼら)、赤魚、あかえい、鰹(かつお)、ほうぼう、沙魚(はぜ)、鰻、どじょう、めばる、浅蜊(あさり)、蛤(はまぐり)、蜆(しじみ) | 鰯(いわし)、鰊(にしん)、蟹、鮪、鯖(さば)、河豚(ふぐ)、鯨(くじら)、いしもち、鰤(ぶり)、鯵(あじ)、このしろ |

上の表は吉井始子編『江戸時代料理本集成 : 翻刻』第2巻【EF27-J444】を元に作成しました。『古今料理集』において、「上魚」または「賞翫(しょうがん。味わい楽しむこと)也」と記されている種を「上魚」、「賞翫にも用いるべきか」または「賞翫にも少しは用いるべきか」と記されている種を「中魚」、「下魚」または「賞翫によろしからず」と記されている種を「下魚」の項目に入れています。

「下魚」の項目には鮪がありますが、これは鮪のような赤身魚は遠隔地から運ばれる過程で鮮度が大きく落ちるためです。河豚も「下魚」とされていますが、当時まだ毒を取り除く技術が確立されておらず、中毒死する人が多かったためと考えられます。また、こはだの成魚であるこのしろも「下魚」ですが、「この城を食べる」と通じるため、とりわけ武士の間では縁起が悪い魚として忌避されました。

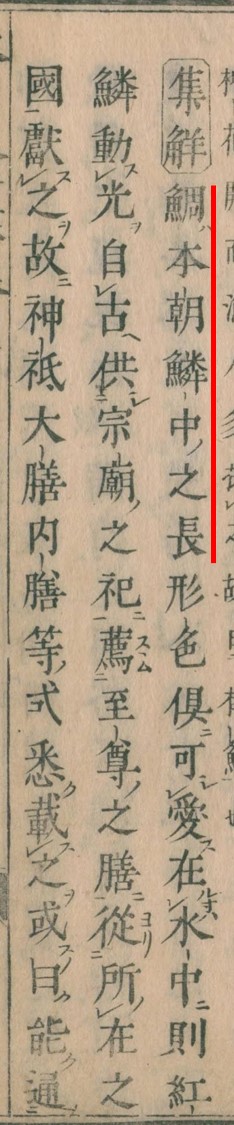

「上魚」の項に目を転じると、鯛や鯉など白身魚が目立ちます。中でも鯛が最上位の魚とされていました。『本朝食鑑』(元禄8(1695)年)には「鯛ハ本朝鱗中ノ長(鯛は我が国の魚の長である)」とあります。一方貝類では、同じく『本朝食鑑』によると鮑がその筆頭でした。

鯛を食べタイ!

鯛は味が良く赤い見た目も縁起が良いとして饗応の料理に盛んに用いられ、その調理法のレパートリーも多彩です。鯛料理ばかり集めた『鯛百珍料理秘密箱』(天明5(1785)年)には100種を超える鯛料理が紹介されています。

本書に掲載されている鯛料理を一つ取り上げてみましょう。

「利休鯛のほうろく煮」は鯛と昆布のうま味を生かした簡単な煮物料理です。つくり方は以下のとおりです。

- 1. 鯛を一口サイズに柵切りし、水につけておきます。

- 2. 土鍋で昆布だしと酒を煮立たせ、初茸(はつたけ)やしめじなどのきのこと豆腐を加えてさっと煮ます。

- 3. 2に1の鯛を加えて更に煮た後、葛粉(くずこ)でとろみを付けます。

- 4. 器に盛り付けて、唐辛子を少々添えて完成です。

食卓に並んだ魚料理

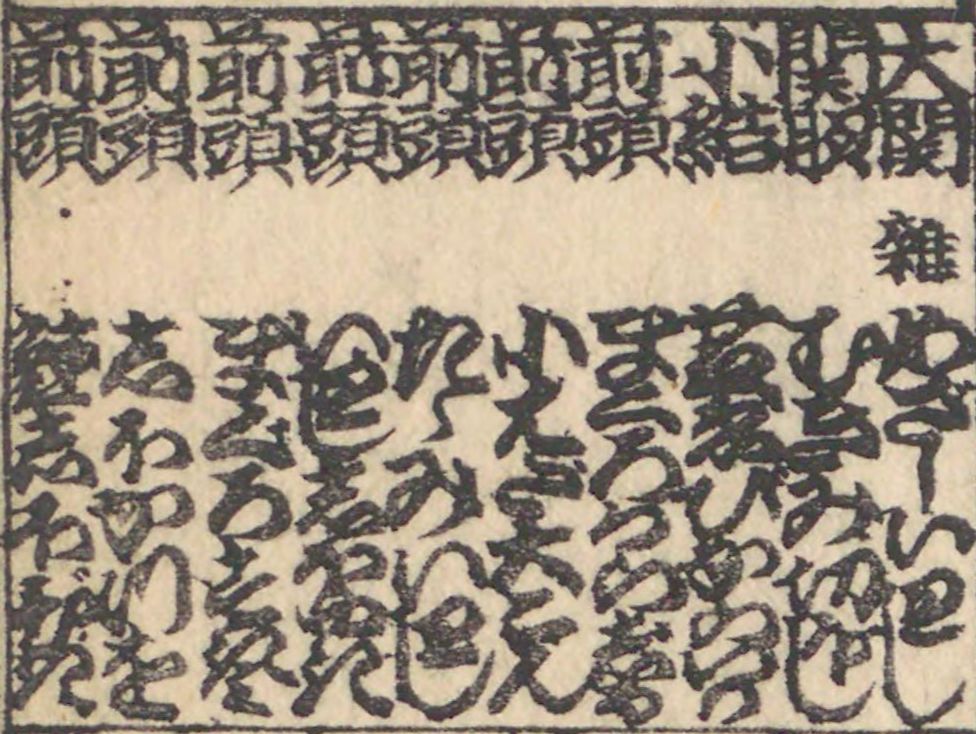

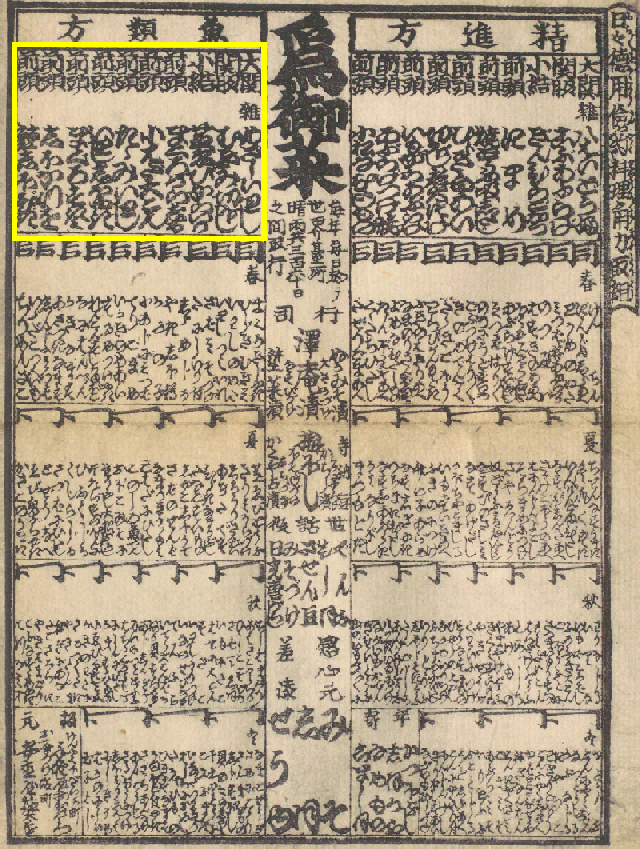

相撲の番付を真似て様々なものを格付けした「見立番付」には、手ごろな庶民のおかずを格付けしたものもありました。下は幕末頃の見立番付で、右側が「精進方」(野菜・芋類の料理)、左側が「魚類方」(魚料理)です。

クリックで拡大します。

栄えある魚類方の大関は「めざしいわし」。関脇の「むきみ切干し」は浅蜊のむき身と切り干し大根の煮付け、「まぐろから汁」は鮪が入った味噌汁、「こはだ大根」はこはだと大根の煮付けです。また「たたみいわし」は片口鰯の稚魚を海苔状に平らに干して固めた食品で、炙ったり吸い物にしたりして食べられました。冷凍などの保存技術の発達していない時代ゆえに、塩漬けや干し物が多いのが特徴的です。

二段目以下は各季節の料理の項目となっています。春は「いわしつみれ」「しじみ汁」、夏は「どじょう鍋」「くじら汁」、秋は「蒸しはまぐり」「酢だこ」、冬は「あんこう汁」「さわらあんかけ」など、それぞれ旬の魚を使ったおかずが並んでいます。

第2節 江戸前料理

江戸前とは江戸城前の海や川でとれる美味な魚を指します。江戸では浅草金竜山の奈良茶飯屋を皮切りに、料理屋や屋台での外食が庶民に親しまれるようになりました。その中から現代でも親しまれている魚料理をいくつか紹介します。

鰻の蒲焼

いわゆる鰻の蒲焼は、江戸の料理人による『料理塩梅集』「天の巻」(寛文8(1668)年)に既に登場しています。次第に江戸の蒲焼屋は江戸付近でとられた鰻を江戸以外でとれた鰻(「旅鰻」)と差別化し、江戸前大蒲焼として売り始めました。江戸前大蒲焼が初めて売り出された時期は定かではありませんが、正徳年間(1711~16)刊行の『江戸名所百人一首』には「めいぶつ大かばやき」の絵が登場しています。江戸時代の方言辞典である『物類称呼』(安永4(1775)年)には、「江戸にては浅草川・深川辺の産を江戸前とよびて賞す(江戸では浅草川や深川辺りでとれる鰻を江戸前と呼んでもてはやしている)」とあります。

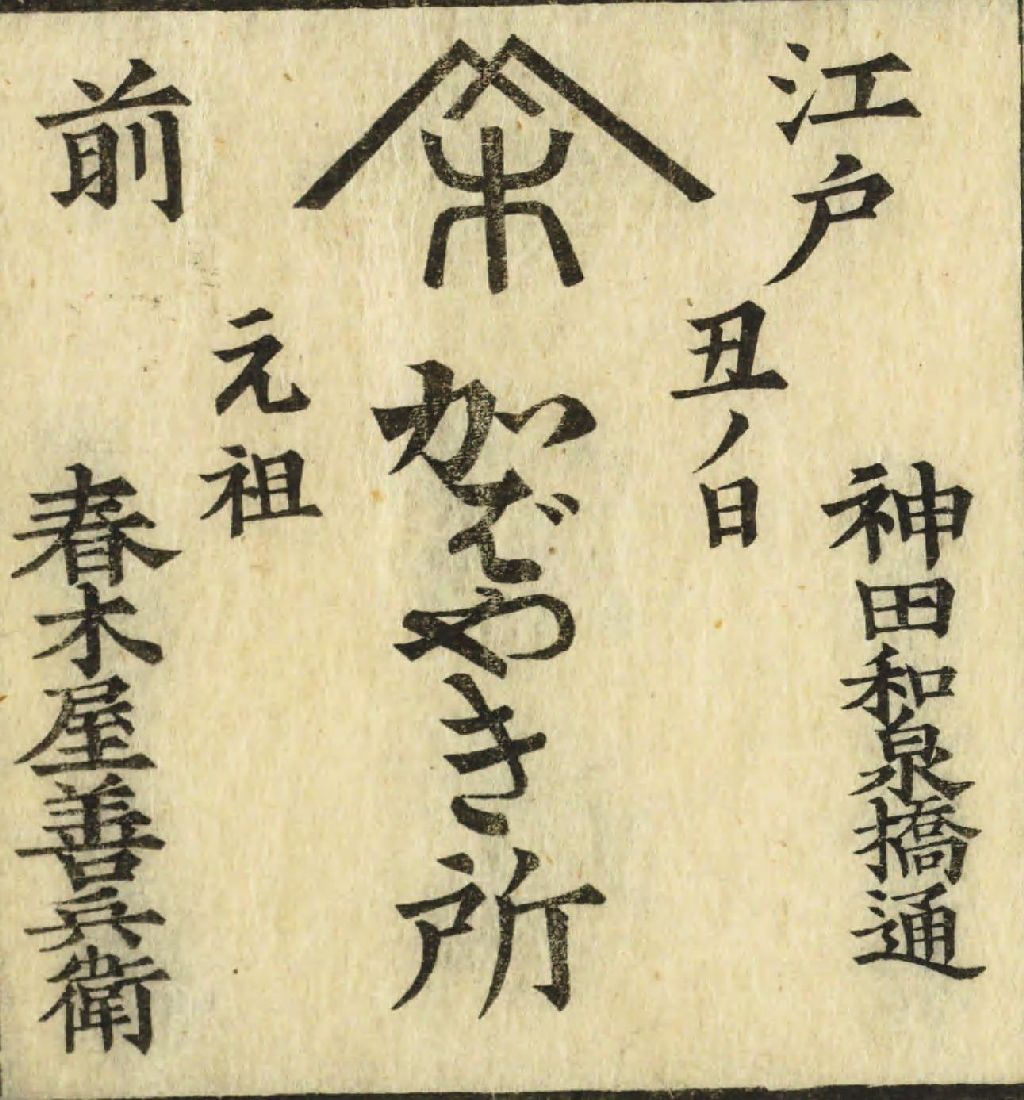

安永・天明年間(1772~89)には土用の丑の日に鰻を食べる習慣が生まれたとされます。大坂で発行されたガイドブック『江戸買物独案内』(文政7(1824)年)には鰻蒲焼屋が多く掲載されていますが、その一つ神田の春木屋が丑の日元祖と謳っています。

鮨

17世紀後半には、江戸の町で握り鮨の原型である馴鮨(なれずし)や飯鮨(いずし)が料理屋で売られるようになりました。これらの鮨は発酵によって酸味を出していましたが、宝暦年間(1751~64)には酢を用いて酸味を付ける早鮨が料理屋や屋台で売られるようになりました。さらに、鮨飯を箱型の枠に詰めて、その上に魚介を並べ押し蓋で押してつくる箱鮨に発展しました。屋台で売られる箱鮨は食べやすいようにあらかじめいくつか切れ目が入っていました。さらにこの一切れぶんの鮨を手で握ってつくるようになったものが現在の握り鮨とされます。握り鮨の正確な誕生時期は不明ですが、文政年間(1818~1831)以前と考えられています。

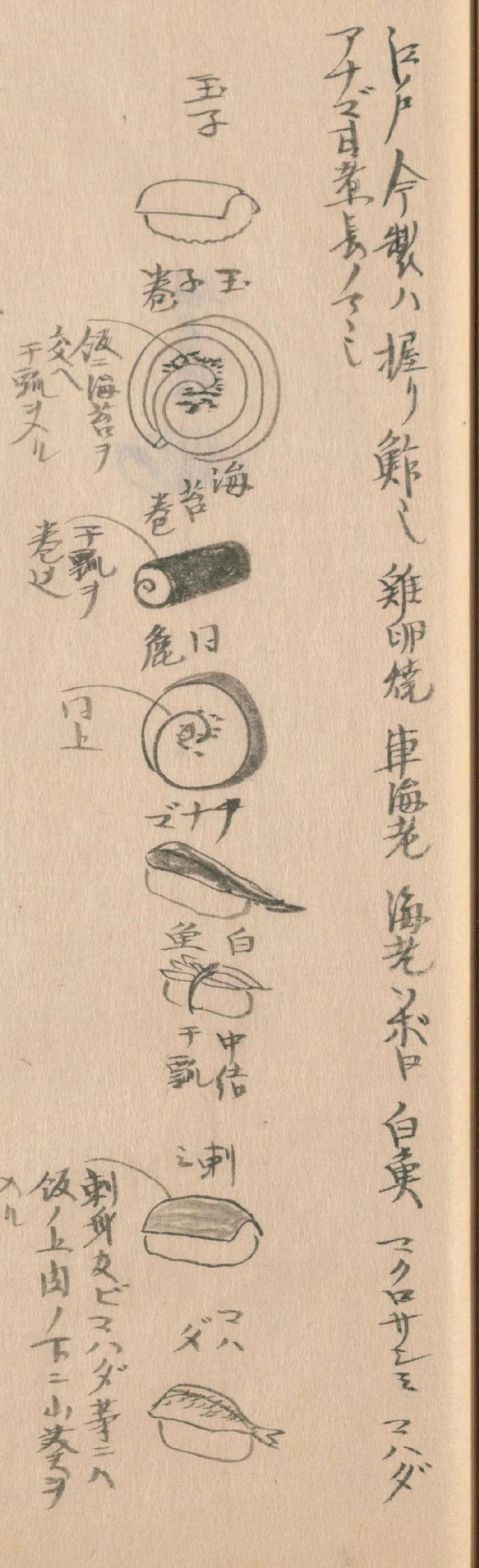

当時の鮨のネタとしてはどんな魚が人気だったのでしょうか。洒落本『遊子方言』(明和7(1770)年)には、鯵やこはだの鮨売りの描写があります。鯵、こはだともに江戸前の魚です。また江戸時代後期の随筆『守貞謾稿』によると、「鶏卵焼、車海老、海老そぼろ、白魚、まぐろさしみ、こはだ、あなご甘煮」とあり、現代と同じようなネタが並んでいます。なお「まぐろさしみ」とありますが、当時の江戸では脂ののったトロは好まれず、赤身を醤油漬けにして食べていました。

天ぷら

天ぷらは長崎の南蛮料理に由来し、京都を経て江戸に伝わりました。初めは胡麻揚げと称して売られましたが、天明年間(1781~89)には天ぷら屋を掲げる屋台が登場しました。『夢想大黒銀』(天明元(1781)年)には初期の天ぷら屋台と思しき絵が登場します。手前には串刺しにされた天ぷら、奥にはうず高く盛られた大根おろしが見えます。

江戸時代初期の料理書『歌仙の組糸』(寛延元(1748)年)【123-101】には「てんぷらは何魚にしても温飩(うどん)の粉まぶして油にて揚る也(天ぷらはどの魚でも良いが、小麦粉をまぶして油で揚げる)」とあります(本文は新日本古典籍総合データベース(外部リンク)で見ることができます)。

天保7(1836)年には天ぷらをもじって高級感を持たせた「金ぷら」なるものを供する店が深川に登場し、評判になりました。金ぷらについては、高級な鶏卵を衣に使った天ぷらのことを指す、小麦粉の代わりにそば粉で衣を黒くしたものである、などの説があります。

より時代が下って、下の嘉永年間(1848~55)の風俗を描いた下の錦絵の天ぷらは現代に近い姿をしています。

第3節 関西の魚食文化

ところ変われば、好まれる魚や食べ方も変わります。この節では、京都や大阪を中心に関西の魚食文化を紐解きます。

関西の魚

海の遠い京都では、魚と言えば鰻、鯉、鮒、鮎などの川魚が中心でした。『本朝食鑑』には鯉の産地として、関西では淀川、宇治川、勢多川、琵琶湖を挙げ、淀川の鯉(淀鯉)が「第一」であるとしています。また『江戸名所記』(寛文2(1662)年)の「浅草 駒形堂」の項にも淀鯉について言及があり、井原西鶴の『日本永代蔵』(貞享5(1688)年)にも「世渡りには淀鯉のはたらき」という話が収録されています。これは丹波(現京都府)・近江(現滋賀県)産の鯉や鮒を「淀鯉」と偽って売りさばき富を築いた商人の話で、当時淀鯉が一種のブランド魚だったことが分かります。

また海水魚の中では、生命力が強く活きのよい状態で海から離れた人々の元に届く魚だとして鱧(はも)が人気でした。『街能噂』(天保6(1835)年)には鱧について「此(この)魚大阪にて至って珍重せり」という記述があり、『梅園魚譜』にも「京大坂にては魚中の珍とす」とあります。京都の祇園祭は「鱧祭り」という別名を取るほど、鱧が祭りに欠かせないご馳走でした。

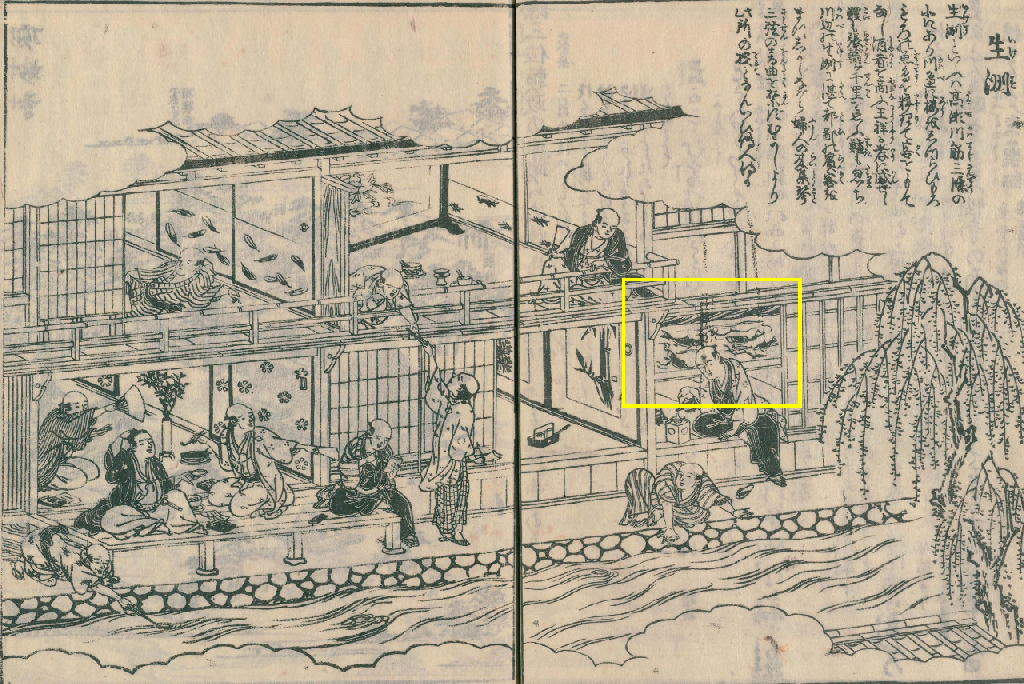

新鮮な魚を食べる工夫としてのいけす(生洲)

上は摂津(現兵庫県)にあった「いけす」です。人々が見物したり、魚を注文したりしている様子がうかがえます。ここでは鯛・鱧・鱸などが飼われ、天皇に献上されることもありました。

『都名所図会』(安永9(1780)年)で紹介されている高瀬川筋三条(現京都府)のいけす料理屋では、鯉や鱸が提供されていたことが分かります。当時川魚は刺身や膾(なます。生の魚肉を薄く切って、酢や塩で和えたもの)にして食されることが多かったことから、いけす料理屋を訪れた人々は川を眺めながら鱸の刺身や鯉の膾などを楽しんだと考えられます。

高瀬川筋のいけす理屋。部屋の奥にいけすが見えます。

クリックで拡大します。

京大坂の鮨

鮨の種類は東西で異なりました。『守貞謾稿』には「三都とも押鮓也(なり)しが江戸はいつ比(ごろ)より…握り鮓のみとなる(三都ともに以前は押鮨を食べていたが、いつからか江戸は握り鮨のみとなった)」とあり、江戸で次第に握り鮨が従来の押鮨に取って代わった一方で、京大坂では依然として押鮨が主流だったことが分かります。押鮨とは上でも登場した箱鮨の一種で、型となる箱の底が無いものをいいます。

次へ

おわりに・参考文献