- 本の万華鏡

- 第34回 推し活狂想曲

- 第3幕 魅了する推し 女義太夫

- はじめに

- 第1幕 会える推し 茶屋娘

- 第2幕 華やかな推し 歌舞伎役者

- 第3幕 魅了する推し 女義太夫

- 終幕・参考文献

第3幕 魅了する推し 女義太夫

明治時代の「推し活」といえば「女義太夫」です。義太夫節は、創始者である竹本義太夫(1651-1714)に由来し、三味線を伴奏に物語を語る浄瑠璃の一つの流派です。女義太夫とは、女性が語る義太夫節やその女性演者のことで、原則として人形や役者を伴わずに、義太夫節のみが演奏される素浄瑠璃で上演されます。

この第3幕では、女義太夫に夢中になった熱狂的なファンの「推し活」に焦点を当てていきます。

「歴史的音源」で女義太夫を聴くことができます

〇豊竹昇之助 ほか『義太夫(さわり集):壺坂、朝顔日記、先代萩(一)』(壺坂)

〇豊竹昇之助 ほか『義太夫(さわり集):壺坂、朝顔日記、先代萩(二)』(壺坂・朝顔日記)

〇豊竹昇之助 ほか『義太夫(さわり集):壺坂、朝顔日記、先代萩(三)』(朝顔日記)

〇豊竹昇之助 ほか『義太夫(さわり集):壺坂、朝顔日記、先代萩(四)』(先代萩)

○豊竹呂昇『義太夫;野崎村』

女義太夫ブーム

江戸時代、女義太夫は文化・文政(1804-30)の頃から人気を得ていました。しかし、風紀を乱すという理由でたびたび禁止令が出され、天保の改革では36人の女義太夫が逮捕されたといわれるなど、厳しい弾圧を受け、女義太夫の活動はひとたび停滞しました。

明治時代に入り、名古屋から竹本京枝(1846頃-?)、続いて大阪から竹本東玉(1851-1917)、竹本綾之助(1875-1942)が上京すると再び人気が沸騰し、明治20年代、東京では女義太夫ブームが巻き起こります。

特に竹本綾之助は、寄席に出演すると周囲の寄席が不入りになるとまで言われ、二軒の寄席でトリをつとめる「二軒バネ」を行ったり、当時最新のメディアである写真(ブロマイド)が一日で数百枚売れたりと、圧倒的な人気ぶりでした。

当時の書物に記述された評価からも綾之助の人気の高さがわかります。綾之助の声を賞賛しているほか、涙が出るほど引き込まれるものがあったことが読み取れます。

「嗚呼綾之助の如きは、容色絶倫、技芸絶妙。」(『女義太夫名花評判記 : 東都芸苑』より)

「声自在に出でて至りて通り善く節わたかまりなくまはりて密かに行渡たり…」

「羞かし盛かりの娘だちが涙を拭うも隣り近辺お互ひのこととて差程はづかしきそぶりもなく…」(『女義太夫芸評』より)

明治25(1892)年の『桃鵆千種霞 : 女義太夫品評』には115名もの女義太夫が掲載されています。また、雑誌『風俗画報』をはじめ、多くの雑誌や書籍で女義太夫が取り上げられており、その人気のほどがうかがえます。

熱狂的ファン集団 どうする連

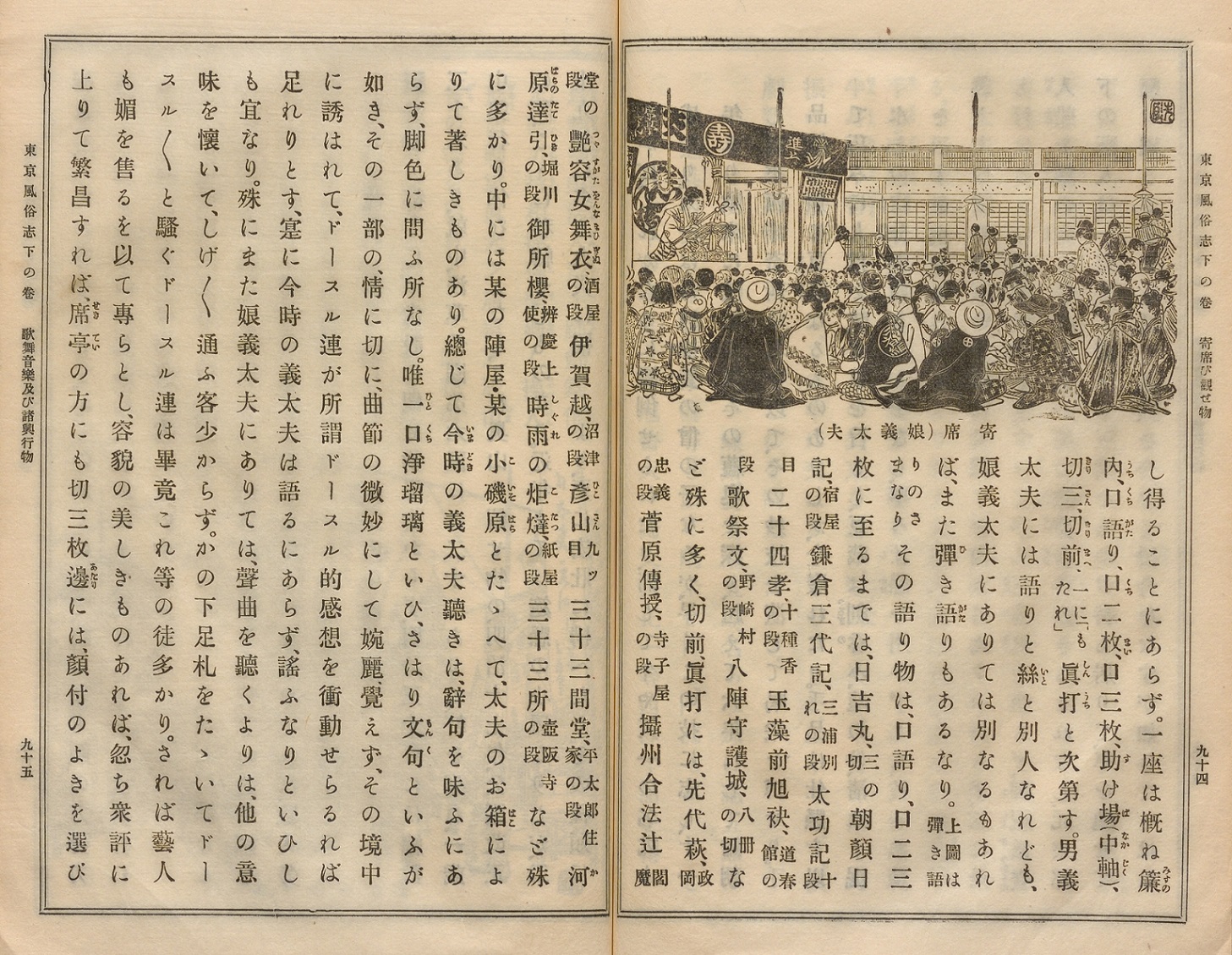

演目が佳境に入ると女義太夫に対して「どうするどうする」と掛け声をかけたことから、「どうする連」(「堂摺連」や「わいわい連」とも)と呼ばれていた熱狂的なファン集団がいました。寄席から寄席へ移動する推しの女義太夫の人力車を追いかけていたことから、「追駆連」とも呼ばれていました。三味線の合間に手拍子をしたり、下足札で火鉢の縁をたたいたり、女義太夫が演出で髪を振り上げて簪を落とすと、それを夢中で拾いにいったりしたといいます。義太夫について熱心に勉強するファンもいる反面、各寄席を荒らして騒ぎまわるような迷惑なファンもいたようです。

どうする連は贔屓の女義太夫ごとにグループを結成し、例えば、竹本京子を贔屓するどうする連は「輝京連」を組織しました。竹本京子は綾之助の引退後に人気があった女義太夫です。輝京連は、寄席へ向かう京子の人力車を護衛したり、寄席の宮松亭で初めて看板を上げたときには後ろ幕を贈ったり、京子の家で家事の手伝いなどもしていたようです。

どうする連の活動は、時に新聞や雑誌でも取り上げられることがありました。

黒岩涙香が創刊した『万朝報』【Z99-649】は、明治33(1900)年8月に「娘義太夫荒し 青年の腐敗」という連載記事を掲載し、どうする連の主要メンバーの本名や住所、職業を掲載したため、どうする連にとって大きなダメージとなりました。同紙は、続く11月の「風俗壊乱営業娘義太夫」という連載でも女義太夫側をターゲットにし、お金のために青年をたぶらかしている、と論じました。

コラム 女義太夫への手紙

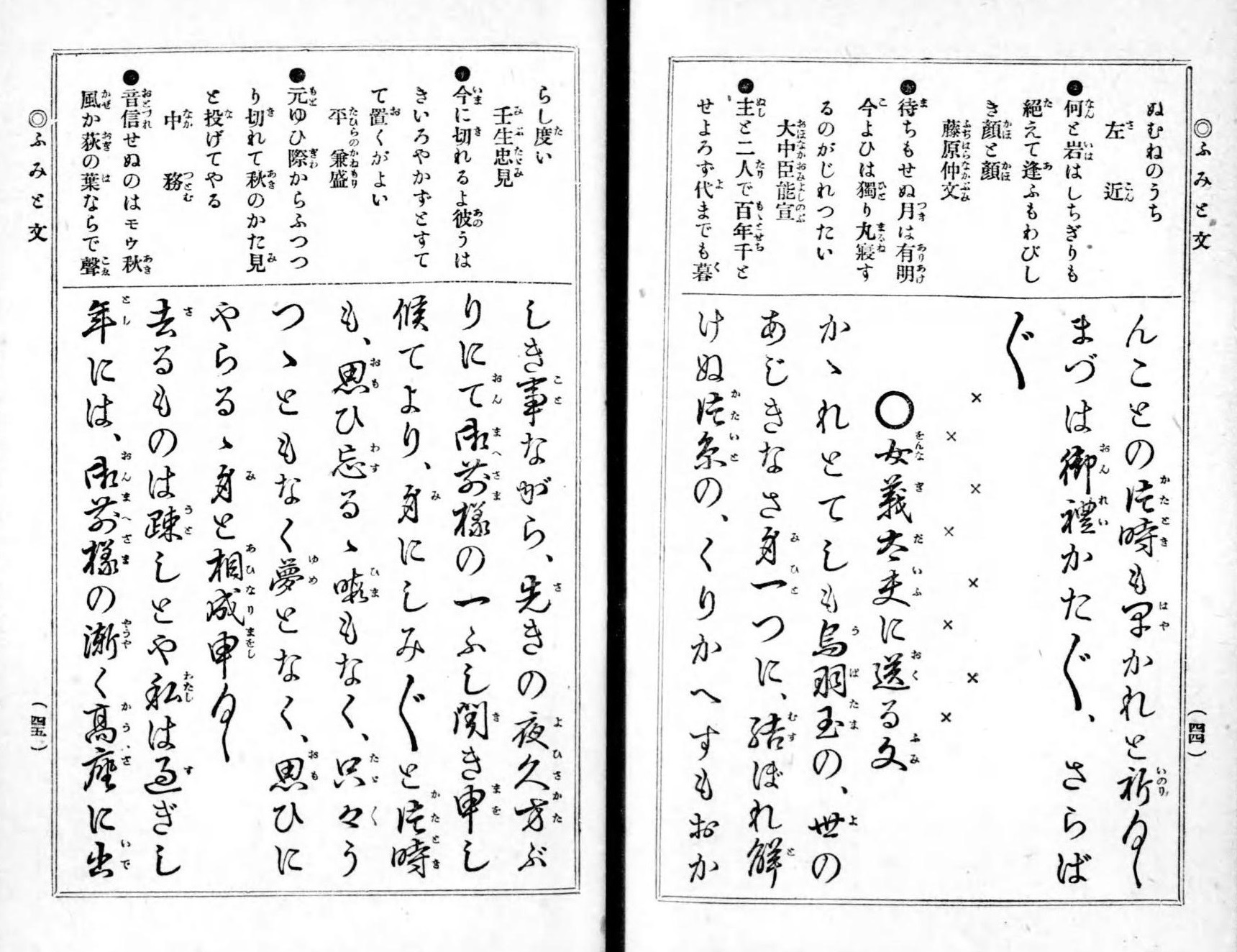

手紙の書き方に関する本、いわゆるハウツー本に女義太夫への手紙の例が掲載されています。女義太夫に手紙を出したいファンが一定数いたのかもしれません。

『現代若い男と女の手紙』の文例では、語り振りに感心したなどということも書かれていますが、太夫の顔を批評するような「ワイワイ連」(どうする連のこと)が多数いて不愉快であるといった内容も含まれています。

文豪の「推し活」

女義太夫に魅了された明治・大正の文豪もいました。小説や自伝でその様子がうかがえます。

志賀直哉

志賀直哉の『祖父』という作品では、自らの若い頃について次のように記しています。

「十八九の頃、女義太夫の豊竹昇之助の、今でいうファンになって、毎晩のように聴きに行った。」(志賀直哉「祖父」『志賀直哉全集』第5巻, 岩波書店, 1956【918.6-Si283s3-i】より)

小説『蝕まれた友情』では友人と推しについて話す様を次のように記しています。

「昇をaufgehenと訳し、略してアウフと云っていた。…二人の間ではアウフの話は決して尽きない。今、若し、この雪の中にアウフが倒れていたら、どうするか、この仮定だけで、優に一時間の話題になった。今、考えると僕は不思議に思う。その頃、アウフは一体幾つだったろう。十三四の少女ではなかったかと思う。未だ髪を結はず、後ろで束ねて下げていた。」

(注:アウフは昇之助(小説では昇玉)のこと。)

推しについて何時間でも語ることができるというのは、現代でも共感する方が多いのではないでしょうか。このほか、談話「娘義太夫のこと」(『苦楽』2(4)【Z051.6-Ku2】)では、竹本綾之助など、何人かの女義太夫についての印象を述べています。

高浜虚子

高浜虚子の自伝的小説『俳諧師』では、小光という女義太夫が登場します。主人公である三蔵が小光の義太夫を初めて聴いたときの描写です。三蔵が小光にはまり、寄席に熱心に通ったり、義太夫雑誌を夢中で読んだりする様子が描かれています。

「三蔵は初めは何とも思っていなかったが、聴くに従って節回しが旨いと思う。又声が本当に修練した声だと思う。頗る感服する。…三蔵は聴き惚れ乍ら又見惚れる。」

『ラヂオ』(『定本虚子全集』第10巻 (創作集 第3))では、次のように語っています。

「私は其頃どうする連と呼ばれていた彼女のヒイキ連を軽蔑しながら、併し私も彼女の高座を追うてよく諸所の寄席に出掛けたものである。彼女の演伎を鑑賞するという理由もあったが、併し若かった私には矢張り彼女の𧘕𧘔を著けた高座姿が―其銀杏返しに花簪をさしている姿が―なつかしかったものに相違なかった。」

明治時代の「推し活」では、熱狂的ともいえるファンがいたことを当時の雑誌や書籍などから感じ取ることができます。

他方で、問題も孕みつつブームが過熱する様子は、現代とも重なります。

次へ 終幕・参考文献