- 本の万華鏡

- 第21回 大豆 -粒よりマメ知識-

- 第1章 節分と豆まき

- はじめに

- 第1章 節分と豆まき

- 第2章 食文化にみる大豆こばなし

- 第3章 海を越えた大豆

- おわりに・参考文献

第1章 節分と豆まき

節分とは、本来、四季の移り変わる節目のことをいい、暦では立春・立夏・立秋・立冬の前日のことを指します。冬から春に移る立春は、旧暦では正月節にあたり、一年の始まりとして特に重んじられていました。そのため、特に立春の前日(現行暦では2月3日頃)を指すこともあります。

現在では、2月の節分の日には、「鬼は外、福は内」と唱えながら、豆を使って鬼や邪気を祓う鬼やらいの儀式「豆まき」が各地で行われます。また、炒った豆を神社やお寺に納めて一年間の無病息災を願ったり、厄除けのために炒り豆を食べたり、豆まき以外にも様々な風習が各地域で見られます。このような節分の行事は、いつ頃から始まったのでしょうか。

第1章では、大豆にまつわる伝統行事として最も有名な、立春の前日の節分について紹介します。

「鬼やらい」と「節分」は別物だった

鬼やらいの源流と言われている「追儺(ついな)」は、中国の「大儺(たいな)」の風習を導入したもので、日本では文武天皇の慶雲3(706)年には行われていたことが『続日本紀』【839-2】からわかります。この行事は、年中の病疫を追い払うために大晦日の夜に行われました。もともとは、神に扮した方相氏(ほうそうし)という役が、目に見えない疫鬼を追い払うというものでしたが、平安末期になるとそれまで鬼を追い払う役であった方相氏が、逆に鬼に見立てられて、群臣らに追い出されるようになります。桃の弓と葦の矢で疫鬼を駆逐したり、大声をあげたり振鼓(ふりつづみ)を鳴らして追い払う風習もあったようです。

一方「節分」については、藤原資房『春記』【GB22-31】や平信範『兵範記』【654-50】のような平安時代の貴族たちの日記にもその文字を見ることができます。当時の節分の儀式では、災害除けと延命・長寿を目的とした読経が行われ、邪悪・邪鬼を退散するためのものではなかったようです。

そして、いつの頃からか節分の儀式として豆打ち(豆まき)が登場します。豆打ちがいつ頃始まったのかは定かではありませんが、南北朝時代にはすでに病疫を追い払う追儺の風習が入り込み「鬼は外、福は内」と唱えながら豆打ちをしていたことや、公家や武家だけでなく広く民間の行事になっていたことが『臥雲日件録』【210.08-Si571-K】からもわかります。 紹介した資料では12月の箇所に節分の記述が見られます。当時は旧暦を使用していたため、新年を迎えないうちに立春がくることもありました。正月行事と節分行事が混同した原因には、暦の問題も少なからず関係しているようです。

このように追儺と節分は本来別々の行事でしたが、江戸時代には完全に結びつくようになりました。

1) 中山太郎編『諸国風俗問状答 校注』東洋堂,昭和17【382.1-N45ウ】

文化10(1813)年頃、江戸時代の国学者で幕府の右筆(ゆうひつ)(文書・記録の作成をつかさどる役職)であった屋代弘賢(やしろひろかた)が中心となり、各地の風俗や習慣を知るために、全国各藩の儒者や知人あてに「風俗問状」を送って回答をもらうという調査を行いました。質問は約130項目にわたり、同一項目による全国同時の民俗調査の先駆として民俗学史上に残る事業とも言われています。

本書は、発行当時に現存が確認されていた答書のいくつかを、中山太郎が集録したものです。問状(石原正明『諸国風俗問状』【856-31】)には、12月の「節分豆まきの事」という項目に、その様式はどのようなものか、「鬼は外」と言う他にも唱え事があるか、鰯の頭を柊などに刺したり、節分の夜にまじない事、占い事をしたり、厄払いというものをしたりするかという質問が書かれており、本書ではそれに対する各地域の答書を見ることができます。

答書の中には、「異なることはない」という回答だけをしている地域もありますが、若狭小濱(わかさおばま)の答書では「福は内、鬼は内、と唱える家も稀にある」と書かれていたり、淡路の答書では「明朝のご飯に前日の豆を入れて炊いて食べる」と書かれており、それぞれの地域の節分の風習を垣間見ることができます。

現在の節分の日には大豆を用いることが多いですが、もともと中国の大儺では小豆や五穀を、また日本では米・麦・粟・炭などが使われていたこともあるようです。大豆が主流になった背景には、「大豆は鬼毒を殺し痛みを止めると中国の本草(医書)に書かれていたから」や、「魔滅(まめ)(=魔を滅する)という意味が込められている」など、様々な言い伝えがありますが、大豆が五穀の中でも手頃な存在だったことも関係しているかもしれません。

大豆は厄落としをはじめ、疫病、疱瘡(ほうそう)、風邪、麻疹(はしか)、物もらい、はやり目、疣(いぼ)、歯痛、百日咳などの病除けのまじないにも多く使われていたようです。

滑稽な”ONIWA SOTO”

日本人にとっては古くから馴染みのある節分の豆まきですが、外国人の目には不思議な行事として映ったようです。

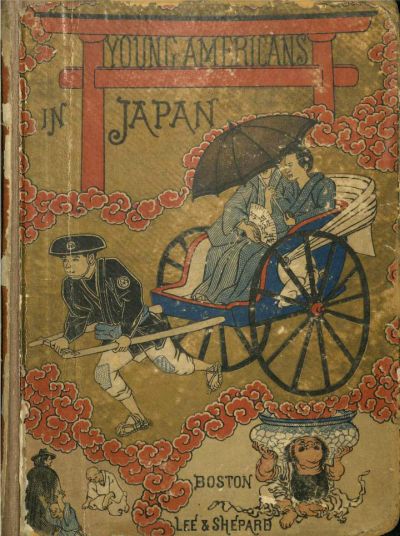

節分を初めて英文で紹介したのは、エドワード・グリー(Edward Greey, 1835-1888)の小説Young Americans in Japan, or, The adventures of the Jewett family and their friend Oto Nambo【GB641-A77】とされています。主人公の南方乙(なんぼうおと)が、日本では大晦日に“Fukuwa uchi oniwa soto”と唱えながら豆まきをすると説明している場面では、アメリカ人のジェウェット家の子どもたちが興味津々に聞いている様子が、生々しい鬼の挿絵と共に描かれています。

また、小泉八雲も、著書で節分について触れています。

2) 落合貞三郎等訳「知られぬ日本の面影」『小泉八雲全集』第3巻,第一書房,大正15【555-15】

小泉八雲(旧名:ラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn, 1850-1904))は、アイルランド人の父とギリシア人の母の間に生まれました。明治23(1890)年に記者として来日し、その後、島根県の松江中学に英語教師として赴任します。のちに日本に帰化して小泉八雲と名乗るようになりました。

日本の文化や伝統行事に興味を持った八雲は、多くの著書の中で日本を広く世界に紹介します。八雲の来日1作目となる「知られぬ日本の面影」では、「二つの珍しい休日」という章で、節分について「主に悪魔払いの儀式として有名」と紹介しています。豆まきについても「ある不可思議な道理で悪魔は白豆を好かない…(中略)…悪魔が白豆を嫌う由来をも、私は発見することができない。が、この嫌悪の点については、白状すれば私も悪魔と同感だ」とユーモラスに述べています。また豆まきの他にも「人型」を使った厄払いに触れ、当時の松江の節分の様子を詳しく記しています。

狂言に見る豆まき

狂言に見る豆まき

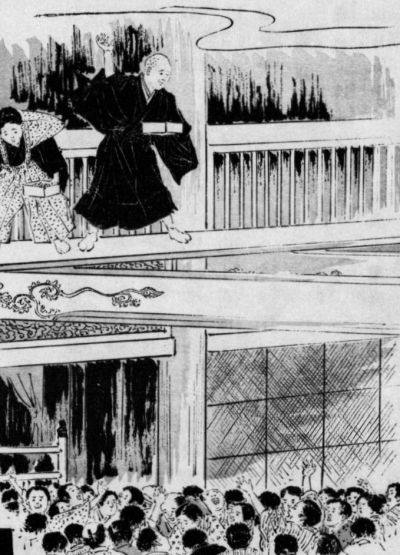

節分の行事として定着した豆まきは、狂言の演目としても親しまれています。『和泉流狂言大成』【6-364】は、狂言和泉流家元である十七世山脇和泉(元照)によってまとめられ、彼の遺著となった4巻ものの狂言集です。第3巻には「節分」という鬼狂言が載っています。

この狂言では、蓬莱(ほうらい)の島から日本へやってきた鬼が、留守番をしている女に心を奪われ、なんとか女に気に入られようと蓬莱で流行りの小歌を謡い慕い寄ります。女に受け入れられずついに泣き出してしまった鬼に対し、女は蓬莱の島から持ってきた宝を出せと言います。鬼は女に宝をやりますが、鬼をだますつもりだった女は節分の豆を取り出し、「福は内、鬼は外」と言って鬼を追い払ってしまいます。

純情で人間的に描かれる鬼と、鬼のような心をもつ人間が描かれる滑稽な物語となっています。

次へ

第2章 食文化にみる大豆こばなし