- 本の万華鏡

- 第21回 大豆 -粒よりマメ知識-

- 第2章 食文化にみる大豆こばなし

- はじめに

- 第1章 節分と豆まき

- 第2章 食文化にみる大豆こばなし

- 第3章 海を越えた大豆

- おわりに・参考文献

第2章 食文化にみる大豆こばなし

大豆の原産地は中国北部と言われており、朝鮮半島を経て日本に伝来しました。五穀の一つとして『古事記』や『日本書紀』にも取り上げられるほど、古くから日本の食文化に溶け込んでいます。

大豆を原料とした食品をいくつか挙げてみると、煮豆や炒り豆、枝豆、もやしのように簡単に食べられるものから、味噌や醤油といった調味料、納豆、豆腐、凍り豆腐(高野豆腐とも)におから、油揚げ・厚揚げ、湯葉や豆乳、黄な粉などといった一手間かけて加工したものまで、多岐にわたります。

第2章では、食料としての大豆のうち、豆腐、納豆、醤油、味噌、枝豆、黒豆についてのこばなしを紹介します。

妖怪「豆腐小僧」

豆腐は奈良時代に中国から伝来し、鎌倉時代に精進料理として武家・公家に広まりました。庶民の生活に浸透したのは江戸時代で、安くて栄養価もあり人々に好まれた豆腐からは、関連する妖怪まで生まれました。

「豆腐小僧」は、大きな傘をかぶった大頭の5才位の子どもの妖怪で、紅葉印のある豆腐を載せたお盆を持ち歩くと言われています。

豆腐小僧が出てくる一番古い文献は、安永8(1779)年の黄表紙(大衆的な絵入り小説本)『妖怪仕内評判記』【207-1754】で、その後、天明期や寛政期の黄表紙によく登場します。特徴がわかりやすいのは北尾政美の『夭怪着到牒(ばけものちゃくとうちょう)』【208-500】ですが、ここでは「大あたまこぞう(注:大頭小僧)」と書かれており、他でも一つ目小僧などと混同されていることもあるようです。

妖怪といえばどこか不気味なもの。でも豆腐小僧は人の後をつけて歩くくらいで悪さをすることもなく、気弱で滑稽なキャラクターとして描かれています。人間を怖がって逃げだす際に大事な豆腐を落としてしまったり(京伝『怪物つれつれ草』【207-281】)、他の妖怪にいじめられている場面(桜川慈悲成作 ; 歌川豊国画『大昔化物双紙』【208-570】)などもあります。

化物たちが堅気になって自分にふさわしい仕事を探す『化物世帯気質』【207-1437】では、「豆腐屋へ懇意なるにより、豆腐を買ひ出し、競り売りをはじめ、一心不乱に稼ぎ」奇特とあり、絵も当時の豆腐売りに近い恰好です。

豆腐屋や豆腐売りが一般化する江戸時代中期以降に「豆腐小僧」が作られたとみられるものの、その経緯は明らかになっておらず、豆腐屋の販売促進のために作られたキャラクターという説もあります。そうであっても無くても、この可愛らしさが江戸の庶民に受け、そして広まったのではないでしょうか。

倹約惣菜の一押し?八杯豆腐

江戸時代に庶民まで広まった豆腐。天明2(1782)年には、『豆腐百珍』【特1-2131】という豆腐料理のみを記した料理本も出ました。評判が良く、翌年には続編【特1-2211】、翌々年には余禄【特1-2495】も出ています。

当時は相撲の番付に見立てて様々な番付も作られ、節約惣菜の番付(「日々徳用倹約料理角力取組」『江戸自慢』【199-305】)には煮豆や油揚げなどの大豆料理が散見される他、東・精進方の大関として「八杯豆腐」が挙がっています。これは、どんな料理でしょうか。

『豆腐百珍』には、「真の八杯豆腐」として、水六杯と酒一杯をよく煮返した後、醤油一杯を足し、さらによく煮返し、絹ごしのすくい豆腐を入れておろし大根を置くとあります。お手軽で、しかも美味しそうです。

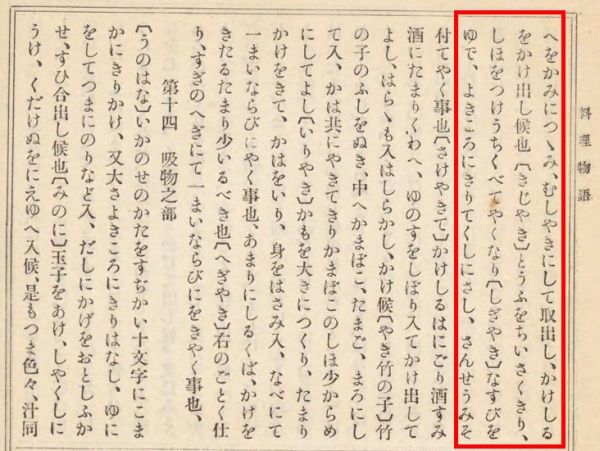

豆腐で作る「もどき料理」

日本には野菜を肉や魚に見立てた「もどき料理」が存在し、江戸初期の仮名草子『可笑記』には、お寺でキジやタヌキの生臭料理が出てきて驚いたが、よく見るとそう見せかけた精進料理だった、というエピソードがあります(『徳川文芸類聚. 第2』【918.5-To426-K】)。「がんもどき」を豆腐で作るように、もどき料理に豆腐を使うのは一般的でした。

『料理物語』【790.8-Z14-K】では「きじやき」は豆腐料理として出てきますし、『豆腐百珍』【特1-2131】でもキジ(2番) 、シジミ(57番) 、アユ(65番) 、クジラ(続編33番) と、豆腐を動物性の食材に見立てたもどき料理が紹介されています。

納豆太郎 VS 鮭の大介

納豆を擬人化した、その名も「納豆太郎糸重」が、室町時代のお伽草子の「精進魚類物語」に登場します。精進物(野菜類)と魚鳥物を擬人化した合戦物で、あらすじは次のようなものです。

鮭大介鰭長が大番役(警護役)のために息子を京都の御料(天皇などの貴人)の元に遣わしたところ、御料は彼岸会などの時期で精進中のため、魚類を遠ざけて納豆太郎糸重をとりたてた。鮭の息子がこれを恥辱と父に報告すると、鮭大介は大いに怒り、精進方との戦になった。

この戦で納豆太郎糸重は精進方の大将となります。擬人化だけでなく、大将として扱われているのは、それだけ親しまれていたからではないでしょうか。

なお、鮭の反乱を聞いた際の反応が「折ふし納豆太(原文ママ)、藁の中に昼寝してありけるが、ね所見ぐるしくや思ひけん、涎垂れながらかばと起き、仰天してぞ対面す」とあり、滑稽味と愛嬌も感じられます。

軍馬用の煮豆が納豆に?

納豆の最初の記録は平安時代中期の『新猿楽記』(『群書類聚』巻136【127-1】)ですが、これは塩辛納豆(現在の浜納豆や大徳寺納豆の祖)です。納豆には2種類あり、1つは煮豆を麹菌で発酵させた「唐納豆」または「塩辛納豆」。もう1つは納豆菌で発酵させた「糸引納豆」で、現在、納豆といえば大抵こちらのことです。

糸引納豆は日本独特のものですが、由来がはっきりせず色々な伝説があります。そのうちの一つは平安後期の武将、源義家の奥州平定(前九年の役、後三年の役)の道筋に残る「八幡太郎の納豆伝説」。軍馬用の煮豆を藁俵に包んでおいたら納豆になっていた、という言い伝えですが、独特なにおいのねばねばした豆を口に入れるのは、相当勇気がいったのでは?よほどの食料不足に追い詰められていたのでしょうか。

醤油・味噌のルーツ「醤」

醤油・味噌は、中国などから伝わった「醤(ひしお)」という調味料が発達したものです。日本における最初の記録は大宝律令(701年)で、主醤(ひしおのつかさ)という官職があり、朝廷の醤院(しょういん)(醤などの調味料を保管する施設)では醤(醤油や味噌の原形)や豉(くき)(塩辛納豆の原形)が記録されました。

平安時代の格式『延喜式』巻33【591-155】には、配合なども記されています。たとえば供御醤(くごびしお)(天皇など用の醤)は大豆三石、米一斗五升、蘗料、糯米(もちごめ)四升三合三勺二厘、小麦・酒各一斗五升、塩一石五斗から一石五斗が得られ、未醤(味噌に近く、豆の粒が残る醤)は醤大豆一石、米五升四合、蘗料 小麦五升四合、酒八升、塩四斗から一石が得られるそうです 。

また、当時の饗宴(大饗:小さく切られた食材を、各人がその場で味付けする方式)では、調味料(酒・酢・塩・醤)が各自の膳に置かれました。しかし、酒や醤は貴重なため、身分の低い者は塩と酢だけでした。

お寺の自家製味噌、そのレシピ

昔は酒、醤、味噌、納豆などをお寺でも作っていました。さらに記録をつけている場合もありました。

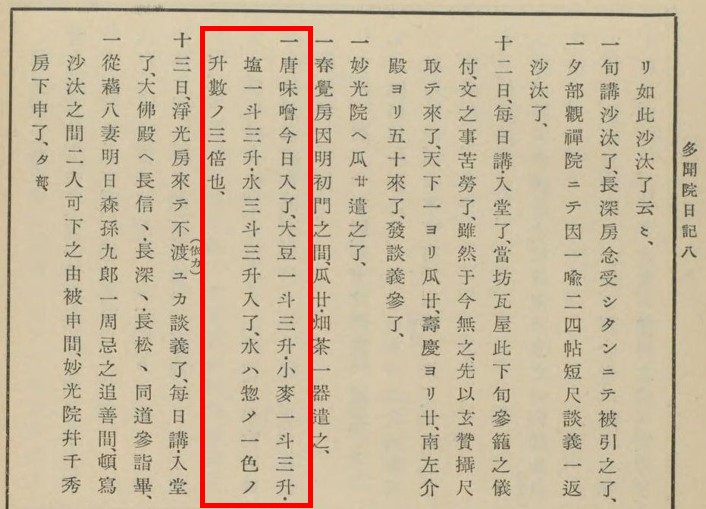

3) 英俊 [等著] 『多聞院日記』三教書院,昭和10年【640-324】

「大豆一斗三升・小麦一斗三升・塩一斗三升・水三斗三升入了、水ハ惣ノ一色ノ升数ノ三倍也」。これは、500年程前の味噌の配合です。

本書は奈良興福寺多聞院(たもんいん)の僧が、文明10(1478)年から元和4(1618)年の約140年間に渡って記した記録です。興福寺は広大な領地があり年貢収入も多かったようです。

献立の記載からは食生活がうかがえます。自家醸造していた味噌などの記録もあり、特に唐味噌(塩けの多い塩辛い味噌)は日記中あちこちに見えます。

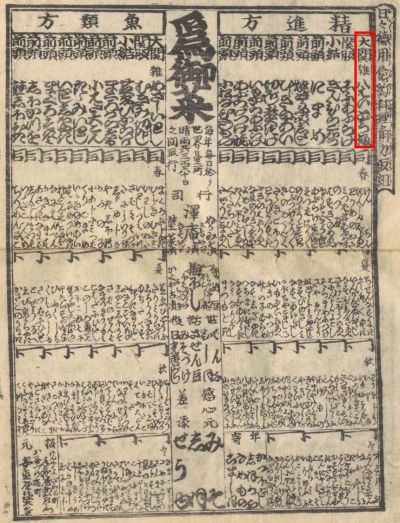

江戸時代の醤油戦争

江戸時代の醤油はもともと関西の薄口醤油(下り醤油)が一般的でしたが、文化文政頃に野田・銚子で作られるようになった濃口醤油(地回り醤油)が江戸で大流行し、その後関東の主流は濃口醤油になりました。

関東の醤油醸造家の番付からは、当時多数の醸造家があったことや、関脇の茂木佐平治(キッコーマン)や行司の廣屋儀兵衛(ヤマサ)、差添の田中玄蕃(ヒゲタ)など現代に続く作り手の名前などが読みとれます。すべて濃口醤油です。

冒険家の必需品…固めた醤油?

海外に行って、醤油が恋しくなったことがある人もいるのではないでしょうか。海外旅行のガイドブックの中には、「持っていった方がよいもの」として醤油のミニパックを挙げているものがあります(『地球の歩き方 旅マニュアル』403(ステップ・アップヨーロッパ旅行)【Y77-E1224】)。

明治時代には、南極探検の後援会長・村上濁浪が『冒険旅行術』【96-45】の中で、未開の土地を旅行するときに携帯すべき食料として「鈴壷入りの茶、牛乳の缶詰、乾肉(ほしにく)、乾魚(ほしうお)、浜名納豆…(中略)…鰹節、塩」などとともに、「乾醤油(ほししょうゆ)(醤油を固体とせし物)」を挙げています。乾燥醤油(粉末醤油)は、昭和30(1955)年代後半から即席ラーメン用粉末スープに利用するために開発されましたが、村上は自分で醤油を乾燥させたのでしょうか。いったいどのように使ったのでしょう。

枝豆売り、東西の違い

枝豆は、大豆を未熟なうちに枝ごともぎとったものです。枝豆の食べ始めははっきりしませんが、正徳2(1712)年成立の絵入百科事典『倭漢三才図会』【031.2-Te194w-s】の「大豆」の項に「黄大豆」があり、莢(さや)が若いうちに食べられることが書かれています。

また、『守貞謾稿』巻6【寄別13-41】には「江戸は豆の枝を去ず売る故に枝豆という。京坂は枝を除き皮を去ず売る故にさやまめという」とあり、当時は江戸と京大阪で枝豆の呼び方が違っていたことや、売り歩く際も江戸は豆に枝が付いたまま、京大阪では枝から外した莢の状態だったということがわかります。

黒豆の珍レシピ?

黒豆は大豆の一種です。黒豆といえばおせち料理が思い浮かぶかもしれませんが、黒豆レシピは煮豆だけではありません。酒の作り方もあります。江戸後期の滑稽本作家・十返舎一九の『手造酒法』【特1-2898】には、芋酒や梅酒の他、鳩酒や豆腐酒などの独特な酒が記されており、「豆酒」は黒豆を使います。作り方は「黒豆一升煎さまして 上酒一升五合 右二品一つにして徳利のうちに入れしっかりと口をし置べし七日ほどすぎてよろし但し砂糖好み次第入れてもよし」とあります。「豆淋酒(ずりんしゅ)」も黒豆を使い、山椒さんしょうと砂糖で味を調整します。

4) 村井弦斎『食道楽 縮刷』対岳書屋,大正9【388-271】

食道楽をテーマにした物語で、明治36年から37年に新聞で連載、単行本もベストセラーとなって食道楽ブームのきっかけとなりました。「食育」という言葉も本書から世間に広まったとか。ヒロインが料理を作り、それについての薀蓄(うんちく)を語る形式は、現在のグルメコミックの先駆けともいえそうです。春夏秋冬の四季に分かれて登場する料理・食材は和洋中、約600種にも及びます。

本書の増補部分に豆腐料理や黒豆料理の章があり、黒豆の章には「咳の妙薬」の作り方も。「黒豆を水に入れてザッと渫(ゆ)でますと、青臭い匂いがしてきます。其匂いの出た湯に黒砂糖を適宜に交ぜて、壜にでも取って置いて、一日に幾度も呑むと咳が止まります」と紹介されています。ほかには、黒豆をふっくりと軟らかく煮る「秘伝」も記されています。

大豆といえば「畑の肉」。その名も「大豆ミート」(ソイミート、ベジミートとも)と呼ばれる食材があります。現代の「もどき料理」ですね。レシピ本もあり(木下あおい『大豆ミートDEダイエット』【Y75-J5394】)、実際に大豆ミート料理に挑戦してみました。

弾力のある食感で、焼き目がつくと見た目も肉そっくり。肉汁のうま味こそ味わえませんが、脂っぽさがないのに満腹感を得られます。最近はスーパーでもいろいろな銘柄で売られているようです。今晩のおかずにいかがでしょうか。

ひき肉タイプの大豆ミートの写真。

左が乾燥状態で、湯で戻すと右のように2~3倍にふくらみます。

肉じゃがの写真。

フィレタイプを使いました。肉と見分けがつきません。

次へ

第3章 海を越えた大豆

![[人倫訓蒙図彙] [人倫訓蒙図彙]](/kaleido/entry/21/img/17.jpg)