- 本の万華鏡

- 第21回 大豆 -粒よりマメ知識-

- 第3章 海を越えた大豆

- はじめに

- 第1章 節分と豆まき

- 第2章 食文化にみる大豆こばなし

- 第3章 海を越えた大豆

- おわりに・参考文献

第3章 海を越えた大豆

海外で和食がしばしばブームになっている中、大豆もその代表的食材として人気が集まっています。豆腐がヘルシーな食品として注目されたり、枝豆の手軽なおいしさが評判になったり、特に醤油はもはや一過性のブームとはいえないほど昔から受け入れられ、現在ではグローバルな調味料として定着しているようです。

第3章では、江戸時代から明治時代にかけて、日本からヨーロッパやアメリカ合衆国に大豆が広がったきっかけを紹介します。

出島の三学者

「出島の三学者」と称される江戸時代の著名な日本研究者、ケンペル(Engelbert Kaempfer, 1651-1716)、ツュンベリー(ツンベルク、トゥーンベリとも。Carl Peter Thunberg, 1743-1828)、シーボルト(Philipp Franz von Siebold, 1796-1866)の3人は、いずれも鎖国中、長崎の出島に滞在したオランダ商館医で、植物学上の功績を残しました。

大豆を植物学上の裏付けをもって初めてヨーロッパに紹介したのはケンペルでした。1712年に出版した『廻国奇観』(Amoenitates Exoticae)の第5巻で日本の植物についての知見をまとめ、3ページにわたる大豆の解説には漢字で「大豆」、アルファベットで「Daidsu」という見出しを付けています(![]() HathiTrust's digital library)。

HathiTrust's digital library)。

大豆の英語名soy beanはツュンベリーの著書の英訳に由来するという説があります。また、シーボルトは、大豆の原種とされるツルマメの学名をGlycine Sojaと名付けました。それぞれ日本語の「醤油」を由来とする命名とも考えられています。

5) (山田珠樹訳註)『ツンベルグ日本紀行』奥川書房,1941【291.099-cT53t-Yo】

オランダ商館長には、年に一度出島から江戸に上り将軍に謁見する義務がありました。三学者はいずれもその江戸参府へ随行しており、ツュンベリーは来日した翌年の安永5(1776)年に第10代将軍徳川家治に謁見しています。本書はヨーロッパに日本を紹介するために書かれた旅行記ですが、現在ではわが国において当時の日本の姿を知るための貴重な史料になっています。

日本の食べ物を紹介した章では、米飯の次に味噌汁に触れられています。身分の高い人も低い人も、豊かな人も貧しい人も、日本人は一年中毎食味噌汁を食べるとして重要視されています。大豆を使った味噌の製法まで詳しく解説されています。ここで味噌の原料として記述されている「Dolichos soja」は、大豆の古い学名です。

日本の農作物を紹介した章では、豆類の代表格として大豆が取り上げられ、いろいろな料理で活用されていることが書かれています。また、商業の章では、日本で作られた上質の醤油がインドネシアのバタヴィア(現ジャカルタ)やインド、ヨーロッパにまで大量に輸出されていたことが書かれています。

なお、江戸に向かう途上の箱根でツュンベリーは、かのウォルター・ウェストンさながら、時々「巌を跳び越」し「巌の上に遠征」を試みます。道中常に監視をしている日本人従者を振り切り、彼らが「断崖を足元危く降りて来る時間」にこっそり植物採集をするためでした。長崎では出島に隔離され、植物の研究がままならなかったツュンベリーの「してやったり」という顔が浮かんでくる場面です。

なお、本書はフランス語版からの重訳であり、現在では、原語のスウェーデン語から直接翻訳された高橋文訳『江戸参府随行記』【GB391-E93】を読むこともできます。

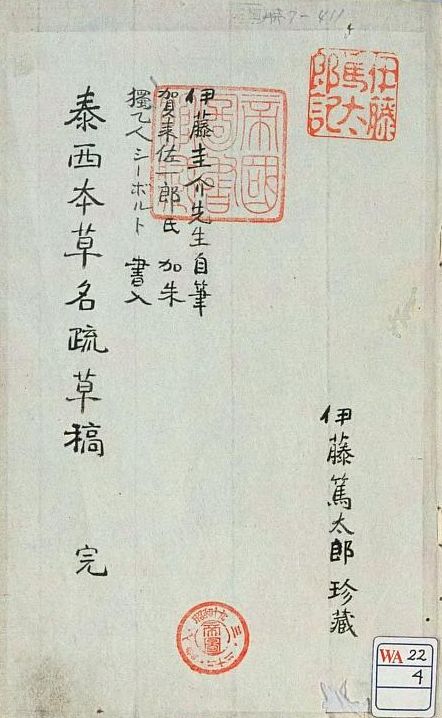

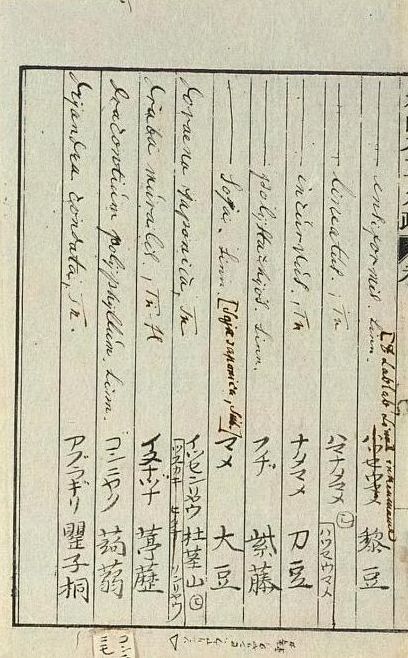

6) 春別爾孤著(伊藤舜民訳)『泰西本草名疏(たいせいほんぞうめいそ)』【WA22-4】

日本最初の理学博士である伊藤圭介(1803-1901)が、シーボルトから贈られたツュンベリーの『日本植物誌』(Flora Iaponica)【別-25】を訳述した自筆原稿です。シーボルトにより校閲されていますが、文政11(1828)年のシーボルト事件の影響で、翌年出された刊本ではシーボルトの名が「稚膽(わかい)八郎」として伏せられました(【121-139イ】)。この偽名には「椎(しい)」および「膽八(ほると)」という植物名でシーボルトの名前が巧みに隠されています。

内容は、『日本植物誌』に収載された日本の植物の学名(ラテン語名)に和名・漢名を宛て、アルファベット順に並べたものです。本書によりヨーロッパの植物分類法が日本の本草学者に広く知られるようになりました。また、花粉、雄花・雌花、雄しべ・雌しべといったおなじみの用語も本書により訳出されました。

大豆の記述にはDolichos Soya, Linn.とあり、続いてSoja Japonicaというシーボルト肉筆の校正が見られます。どちらも大豆の学名ですが、前者は「分類学の父」と呼ばれるリンネ(Carl von Linne, 1707-1778)により付けられた最初の学名で、後者はシーボルトの時代に使われていた比較的新しい学名です。現在ではGlycine maxという学名が広く使われています。

濱田彦蔵(ジョセフ・ヒコ)と大豆

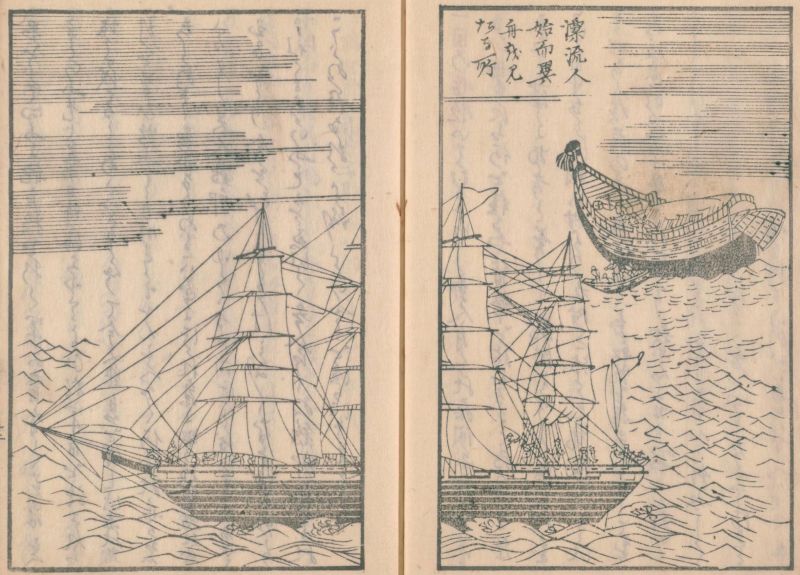

アメリカ合衆国に初めて大豆が伝わったのは植民地時代の1765年で、中国から大西洋を経由してもたらされたものでした。他方、1851年には、ある一隻の難破船により、日本の大豆が太平洋経由でもたらされました。

船の名前は「栄力丸」といい、嘉永4(1851)年、大豆その他の農作物を積んで航海中に、紀伊半島沖で嵐により難破しました。乗組員17名は2か月近くにわたって漂流を余儀なくされますが、アメリカ商船に救助され、九死に一生を得ます。彼らはサンフランシスコに滞在中、世話になった医師に贈り物をし、その中の大豆が、やがてイリノイ州での大豆生産につながりました。

栄力丸には、後に日本人として初めてアメリカ合衆国の市民権を得、やがてジョセフ・ヒコ、アメリカ彦蔵、「新聞の父」などと呼ばれることになる13歳の少年が乗り組んでいました。名を濱田彦蔵(1837-1897)といいました。

7) 濱田彦蔵『漂流記』文久3序【862-1】

濱田彦蔵が日本に帰国したのは、日米修好通商条約が締結された翌年の安政6(1859)年のことでした。その4年後に本書が出版されています。

本書の前半では、栄力丸の遭難と救助の顛末、またサンフランシスコから香港に連れられ、そこから日本に向かうペリー提督の艦隊に同乗する予定であったことなどが記されています。その後、栄力丸の乗組員の多くは上海から清国船で帰国しますが、彦蔵はアメリカ人の後見人を頼ってアメリカ合衆国に戻り、教育を受け「立身の道を得」ることを選んでいます。

鎖国下の日本では異国の文化を吸収して帰国すると重い罪に問われる可能性があったにもかかわらず、随所に表れる、ゆで卵や牛乳といった異国の食文化への関心、ガス灯、電信器、汽車といった近代的施設に対する新鮮な驚き、損害保険や生命保険、選挙や裁判、宗教や教育、結婚といった社会制度に対する敬意や共感は、新しい世界に飛び込んだ少年のくったくのない大きな夢を示しているようです。

なお、本書は変体仮名で書かれた和綴の版本ですが、読みやすく活字化された「漂流記」『文明源流叢書』3,【343-4る】でもその内容を確認できます。

また、黒船で来航したペリー(ペルリとも。Matthew Calbraith Perry, 1794-1858)も日本から大豆を持ち帰り、アメリカ合衆国での大豆生産に寄与していたことが知られています。

ペリーは日本に開国交渉に訪れましたが、学術調査の命も帯びており、1856年に編纂されたペリー艦隊の報告書は、第2巻が博物学に関する内容となっています。農業に関する報告でJapan peaとされているのがおそらく大豆で、日本の豆の中に有名な醤油の原料になるものがあるとも紹介されています(Francis L. Hawks, Narrative of the expedition of an American squadron to the China seas and Japan, performed in the years 1852, 1853, and 1854, under the Command of Commodore M. C. Perry, United States Navy, by order of the Government of the United States.【VF5-Y4330】)。なお、嘉永7(1854)年の日米和親条約締結の数日前に日本から受け取った贈答品の中には、「醤油十瓶」が含まれていました(ペルリ(鈴木周作抄訳)『ペルリ提督日本遠征記』【291.099-cP46p-S】)。

ちなみに、艦隊には「サンパッチ」(Sam Patch)と呼ばれる日本人が水夫として乗り組んでいました。名を仙太郎といい、彦蔵と一緒に栄力丸で遭難した17人のうちの一人だったことが知られています。『ペルリ提督日本遠征記』の中では、故国を目前にして、帰国すれば処罰されるとの恐怖心から、どうしても船を降りることができなかった様子が描写されています。

万国博覧会と大豆

タンパク質に富む大豆を称して「畑の肉」と言いますが、これは日本で考え出された言葉ではないようです。

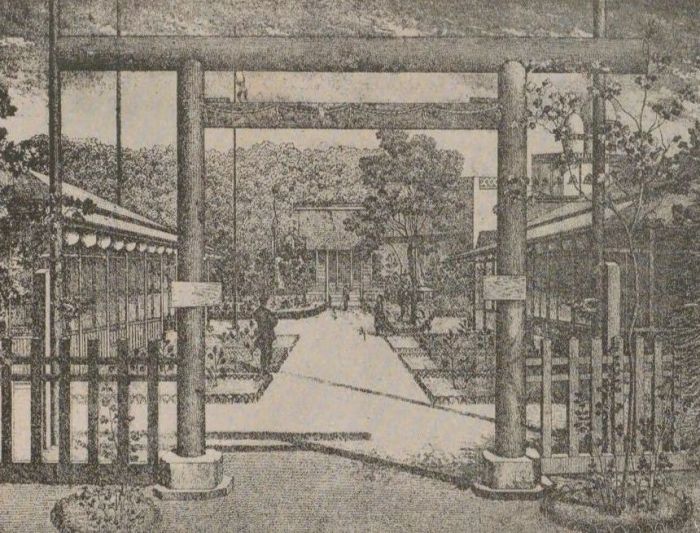

明治6(1873)年、ウィーンで開催された万国博覧会で日本政府は敷地内に神社や鳥居、日本庭園を築き、会場内には大小様々の日本を象徴する展示品を並べて大きな反響を呼びます。

そのような中で、日本や中国の出品物の一つであった大豆がウィーン大学の植物学者ハーベルラント(Friedrich Haberlandt, 1826-1878)の研究対象となり「畑の肉」と評価されたとする説、また、出品物の大豆をフランスが「真珠のような豆」と讃えたのに対してドイツでは大豆の成分を分析し、ドイツの新聞が「畑の肉」と報道したとする説があります(大豆月報編集部「「畑の肉」は誰れの造語か? もともとは、ドイツとフランスの国民性の比較論 川島四郎博士に聞く」『大豆月報』132, 1986.6【Z18-1713】)。

いずれにしても、国際博覧会への出品物としては地味な大豆が海外で高く評価され、日本人なら誰でも知っているような名フレーズを生み出したということは歴史の意外性を感じさせます。

8) 田中芳男・平山成信編『澳国博覧会参同記要』森山春雍,明治30【74-201】

本書はウィーン万国博覧会の報告書類をまとめた記録集です。同博覧会が開催されてから24年後に関係者からなる親睦会の発案で博覧会事業の成果を後世に残すため編纂されました。現在では明治産業発達史の研究対象として貴重な史料となっています。

当時の明治政府が博覧会に参加する目的の一つは、開国間もない日本を先進諸国にアピールして国際的な存在感を高めることでした。また、輸出品の需要を掘り起こす意図もありました。

浮世絵や磁器、漆器、生糸、織物、和紙、刀剣など、さまざまな品物が選りすぐられました。大豆についても、米や麦、小豆、雑穀と同様に品種別に分けられ、ガラス張りの小箱で出品されました。もちろん醤油も出品されました。

諸国の注目を集めるため、博覧会には名古屋城の金鯱や鎌倉大仏の張抜、天王寺五重塔の模型、大太鼓、大提燈といった巨大物が出品されましたが、これはシーボルトの長男、アレクサンダー(Alexander Georg Gustav von Siebold, 1846-1911)の建言によるものでした。付録の人員表を見ると、弟のハインリヒ(Heinrich Philipp von Siebold, 1852-1908)と共に随行お雇い外国人として博覧会に携わっていたことが分かります。

また、編者の一人、田中芳男(1838-1916)は伊藤圭介を師とする博物学者で、慶応3(1867)年のパリ万国博覧会では、幕府の命で昆虫標本を出品するため渡仏した経験がありました。明治期の殖産興業に尽力し「博物館の父」として知られるほか、動植物園の創設や国立国会図書館の前身である書籍館の創設にも関わっています。

明治37(1904)年にアメリカ合衆国で開催されたセントルイス万国博覧会では、日本各地の醤油組合により、大がかりな醤油の広告、装飾陳列がなされました(『聖路易万国博覧会本邦参同事業報告』2編【34-278】)。英語によるハンドブックでは、大豆から作られる日本の有名なソース、健康によく極めて安価、最も望ましい食料品と紹介され、後半ページでは数多くの醤油製造業者の広告が掲載されています(Hajime Hoshi, Handbook of Japan and Japanese exhibits at world's fair, St. Louis, 1904【DC51-A55】)。そうした企業努力の甲斐あってか、明治39(1906)年にはアメリカ合衆国への醤油の輸出額が倍増しました。

約110年後の平成27(2015)年には、イタリアのミラノで食をテーマに各国の食文化や世界的な食料問題に関する博覧会が開催されました。日本政府による展示では「豆食文化」を取り上げ、日本食における大豆の役割を紹介しました。また、ミラノ国際博覧会のウェブサイトには、日本を含む16か国の国々から77品もの大豆料理のレシピが集められています。

次へ

おわりに・参考文献