- 本の万華鏡

- 第25回 あれもこれも和菓子

- 第3章 文芸のお菓子箱

- はじめに

- 第1章 駆け足でたどる和菓子の歴史

- コラム 和菓子デザイン5選

- 第2章 和菓子をめぐる風俗

- 第3章 文芸のお菓子箱

- おわりに・参考文献

第3章 文芸のお菓子箱

第3章では、和菓子を描いた物語や詩歌、演劇作品、そしてその作者たちを通して、和菓子にまつわる小話を紹介します。

万葉びと 果子を詠む

第1章でも紹介したとおり、餡や砂糖、米や小麦を使った菓子が作られるようになる前は、菓子(果子)と言えば果物のことを指しました。日本最古の歌集である万葉集には、モモ・柿・梅・スモモ・梨・枇杷・橘・ヤマモモ・棗(なつめ)・アケビなど、日本に古くからある果樹を題材にした歌がみられます。

吾妹子(わぎもこ)に 逢はず久しもうましもの 阿倍橘の羅(こけ)むすまでに

(いとしいあの子に逢わずに久しくなったことよ。あのすばらしい阿倍橘の木に苔が生えるまでも。)『万葉集』【WA7-109】

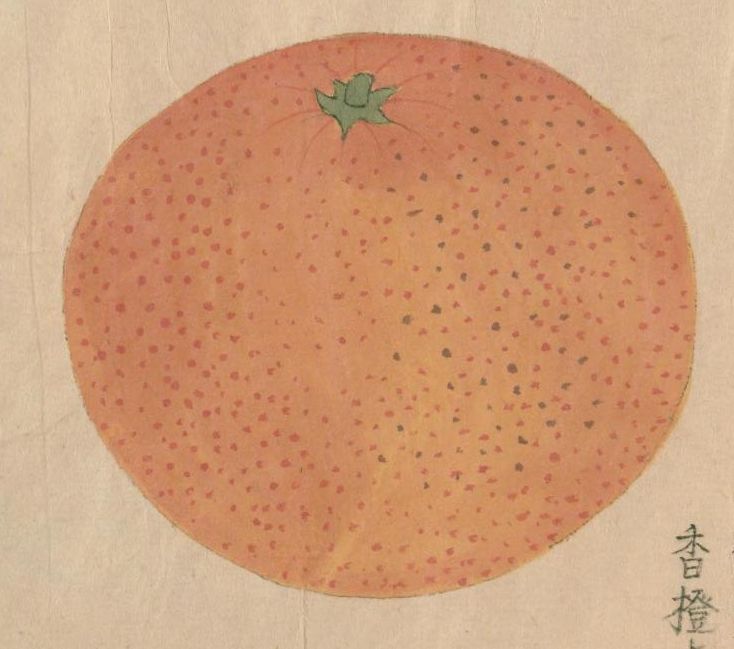

阿倍橘がどの種の柑橘を指すかについては、橘の一種、クネンボ、ダイダイなどさまざまな説がある。画像は江戸時代後期の本草学者である毛利梅園が描いたクネンボ(香橙)。

中でも橘は、『続日本紀』【839-2】によれば、聖武天皇(701-756)に「橘者果子之長上、人之所好(橘ハ菓子の長上、人ノ好ム所ナリ)」と言わしめるほど、最上級の菓子として愛されました。橘にまつわる伝承としては『日本書紀』【839-1】や『古事記』【830-151】に記述があり、垂仁(すいにん)天皇(生没年不明)が病にかかったとき、非時香果(ときじくのかぐのこのみ)(橘のこと)を求めて、田道間守(生没年不明)が常世(とこよ)(時間のない世界、永遠不変の理想世界)へ遣わされたという話が伝わっています。田道間守は非時香果を持ち帰りますが、戻った時には天皇が既に崩御してしまっていたため、天皇の陵前で嘆き悲しんで死んでしまったとされています。

奈良時代の代表的な歌人・大伴家持(718-785)は、この伝承を題材にして「橘の歌一首(万葉集4111番)」を詠み、春夏秋冬を通して葉が落ちない橘に、永遠性や繁栄といったイメージを重ねました。

平安貴族 菓子をたしなむ

平安時代の文学や随筆には時折菓子らしきものが登場しますが、その描写はただおいしそうなだけでなく、華やかな宴の様子や趣向を凝らした盛りつけについての記述が、平安王朝ならではの風情を感じさせます。

『源氏物語』宿木【WA7-279】には、女二の宮から御前へ粉熟(ふずく)という菓子を差し上げる場面があります。源氏物語の注釈書である『原中最秘抄』【127-1】に製法があり、それによれば、米・麦・豆などの穀物を粉にして、青・黄・赤・白・黒の五色に色付けし、餅に仕立てた菓子のようです。餅そのものにも甘さがありますが、さらに麝香(じゃこう)の香りを付けた甘葛を銀か瑠璃の器に入れて添えて供するとあり、その華やかさとぜいたくさが伺えます。

『源氏物語 柏木』の、薫の生後五十日の祝いの席の様子。無病息災を祝うこの儀式は「五十日(いか)の祝い」として重要視された。薫を抱く光源氏のそばに、さまざまな料理や菓子が並べられている。

『枕草子』【WA7-141】には、また別の菓子が登場します。清少納言(生没年不明)は、5月5日の端午の節句を迎える準備をしているときに「青ざし」が届けられたというエピソードを次のように記しています。

五月の菖蒲輿など持ちてまゐり。(中略)あをさしといふものを人の持てきたるを、青き薄樣を艶なる硯の蓋に敷きて、「これませこしにさふらへば」とてまゐらせたれば、

みな人は花やてふやといそぐ日もわがこころをば君ぞ知りける

と、紙の端を引き破りて、書かせ給へるもいとめでたし。

この青ざしは、青麦を炒り、臼でひいて糸状にひねった菓子と言われています。美しい硯箱の蓋に青い薄紙を敷き、そこに青ざしを乗せて中宮定子(976-1000)に差し上げるという、清少納言の心遣いが光ります。

この菓子については、松尾芭蕉(1644-1694)が「青ざしや 草餅の穂に 出つらん」という句を残しており、江戸時代にも食されていたことが分かっています。江戸中期の国学者・小野高尚(1720-1799)の随筆『夏山雑談』【860-36】にも「青ざしと云ものは青麥(麦)にて製したる菓子なり古へは高貴もめされたるものなり今民間に用る青ざしもこれなるにや」という記述があります。

江戸っ子 餅を楽しむ

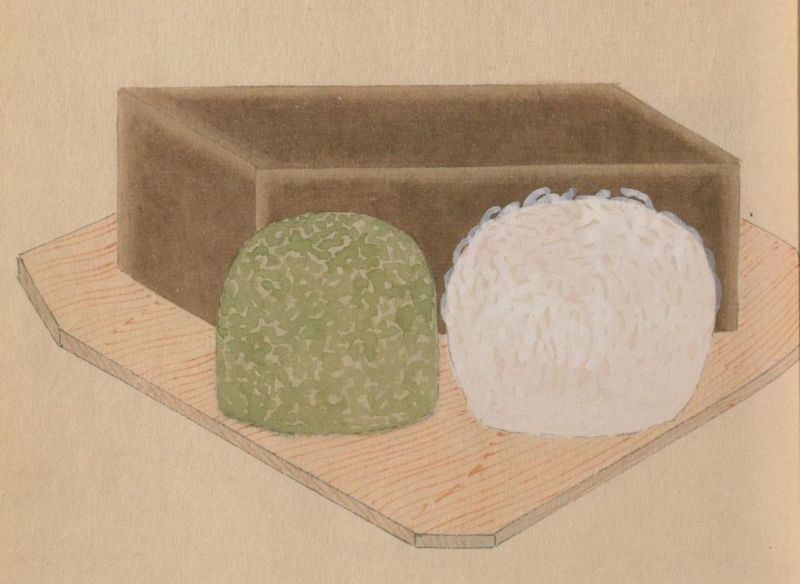

お正月や祝い事に欠かせない餅は、稲作文化とともに東南アジアから伝わったと言われています。古くは、主に貴族の菓子として食されていたようですが、江戸時代には餅や餅菓子が発達して、庶民の間で日常的に親しまれるようになりました。落語や狂言、歌舞伎などの演目を通して、当時さまざまな餅菓子が作られていたことを知ることができます。

江戸時代の年の暮れ、庶民は賃餅といって菓子屋に注文したが、武家や富裕な商家では家で餅つきをした。

狂言『業平餅』【6-364】では、在原業平が玉津島明神参詣の途中、餅の代金の代わりとして餅にまつわる歌を詠んでみせます。その歌は、「人の指ざし蕨餅、恥をかき餅悲しみの泪は雨やさめがい餅、瀧の白餅寒の餅、降るは雪餅氷餅、彌勒(みろく)の出世に粟餅と、くりこの餅とくり事を、いふてはもはやよもぎ餅~」と、まさに餅尽くし。ちなみに歌の中に登場するさめがい餅とは、江戸時代に中山道の宿場町として栄えた近江国醒ヶ井の名物餅です。

狂言『岡太夫(おかだゆう)』【329-287】にはわらび餅が登場します。舅にふるまわれた美味しい菓子の名を忘れてしまった男が、妻に『和漢朗詠集』【午-4】を唱えさせ、「紫人嫩蕨人拳手(しじんのわかきわらびひとてをにぎり)」という一節からわらび餅のことと思い出す、という筋書きです。この「岡太夫」はわらび餅の異称ですが、その由来は中国の『史記』の故事にならったものとも、平安時代の醍醐天皇がわらび餅を好んで太夫(五位)の位を授けたことによるものとも言われています。

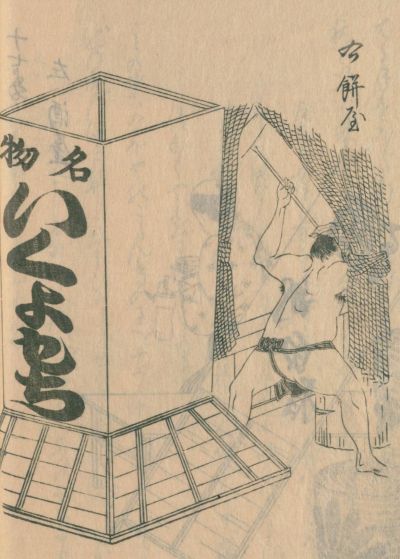

落語の演目にもなった「幾世餅(いくよもち)」は、元禄(1688-1704)のころに人気があったという江戸名物の餡餅です。吉原の女郎だった幾世が、車力頭の小松屋善兵衛に身請けされた後、西両国広小路の小松屋で売り出したためこの名があると言われています。落語では善兵衛を搗米屋(つきごめや)で働くまじめな奉公人・清蔵に、幾世を姿海老屋の幾世太夫に置き換えるなど、若干の創作を加えたストーリーになっています。

ほかに、江戸の庶民に愛された餅菓子には粟餅があります。糯粟(もちあわ)から作る黄色い餅で、黄な粉をまぶしたり、餡を包んだりして食べられます。恋川春町(1744-1789)の黄表紙『金々先生栄花夢』【207-2】では、粟餅が搗きあがるまでの間、主人公が店先でうたた寝をして長い夢を見ていたという設定で、目黒不動尊前の粟餅屋が舞台として登場しています。

江戸時代後期には、面白おかしく餅を搗きあげる「曲搗(きょくづき)」というパフォーマンスで人気になった粟餅屋がありました。江戸時代の風俗書『守貞謾稿』【寄別13-41】には、掛け声に合わせて杵を振り上げたり、離れた皿へ丸めた餅を投げ入れたりして見物客を沸かせていたという記述があります。その所作は歌舞伎の題材にもなり、「花競俄曲突(はなのほかにわかのきょくづき)」「契恋春粟餅」「あわ餅」「黄金餅」などのタイトルで、現在も演じられています。

5) 豊国「三筋の綱吉 河原崎権十郎・粟餅のあん太郎 中村芝翫・あわ餅のきな蔵 市村羽左衛門」辻岡屋,文久1(『東錦絵』所収)【寄別8-5-2-3】

この錦絵は、文久1(1861)年2月に江戸の市村座で上演された歌舞伎「花競俄曲突」を描いたものです。揃いの衣裳の粟餅屋が餅を搗く仕草が生き生きと描かれています。

文豪・詩人 和菓子を愛でる

明治時代に入ると、チョコレートやキャラメルなどの洋菓子が外国から輸入されるようになり、国内の菓子業者もビスケットやドロップスなどの製造に乗り出しました。また、コーヒーと洋菓子を供する喫茶店も現れ、大正時代にかけて繁盛しました。その一方で、和菓子を好んだ人も少なくなかったようで、当時活躍した作家たちの作品からはその登場人物が、随筆や手記からは作家たち本人が、和菓子を堪能する様子が伝わってきます。

餡子のとりこ

和菓子の材料と言って最初に思い浮かぶのは、やはり小豆の餡ではないでしょうか。

「余は凡ての菓子のうちで尤も羊羹が好きだ」と言うのは、夏目漱石の小説『草枕』【913.6-N659k】の主人公です。「あの肌合が滑らかに、緻密に、しかも半透明に光線を受ける工合は、どう見ても一個の美術品だ。ことに青味を帯びた煉上げ方は、玉と蝋石(ろうせき)の雑種のようで、甚だ見て心持ちがいゝ。」と羊羹独特の風合いの美しさを褒めています。

羊羹繋がりで言えば、女流歌人・与謝野晶子は、羊羹で知られた老舗和菓子店「駿河屋」の生まれで、生家では家業を手伝い、店先に立ったり、羊羹を切ったりしていたそうです。その頃の思い出を詠んだと思われる歌に「叔母達と小豆を選りしかたはらにしら菊咲きし家のおもひで(『朱葉集』【651-11】)」があります。後年、晶子の長男・与謝野光(1903-1992)は、著書『晶子と寛の思い出』【KG634-E79】の中で、「母は、(中略)お汁粉なんかはわりあいよく作ってくれました。よその家では、ぜんざいって、ほら、潰さない小豆のままのでしょ。母はさすがに羊羹屋さんの娘ですねえ、ぜんざいみたいなものは未完成だって馬鹿にして作りませんでした。いつもお汁粉。」と回想しています。

芥川龍之介もまた、しるこに思い入れがあったようです。芥川と言えば下戸で甘党だったことで知られていますが、『しるこ』【775-240】 という短い随筆の中で、「僕等はもう廣小路の「常盤」にあの椀になみなみと盛た「おきな」を味はふことは出來ない」と、関東大震災で贔屓(ひいき)の汁粉屋が無くなってしまったことを惜しんでいます。芥川の「しるこ愛」については、親交のあった小島政二郎(1894-1994)の随筆『食いしん坊』【914.6-Ko715k】でも詳しく語られています。

ずらり 和菓子並べ

お菓子屋さんの店先やスイーツビュッフェでたくさんの菓子が並んでいるのは、目にも楽しく、甘いものが好きな人にはたまらない光景でしょう。

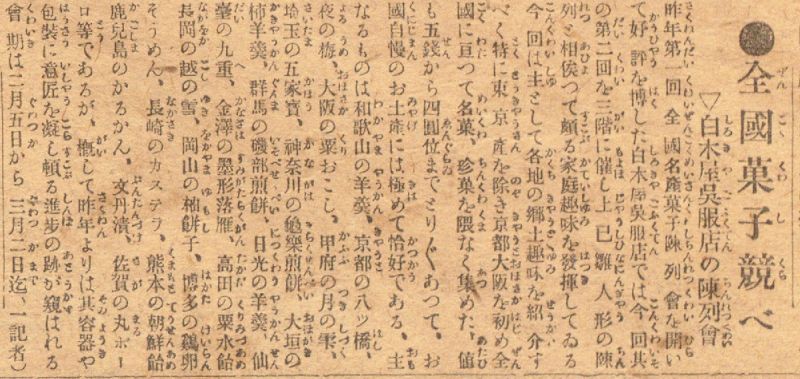

永井荷風(1879-1959)の『毎月見聞録』【918.6-N128k】大正6(1917)年2月5日の記録には、2月5日から3月30日まで、白木屋呉服店で「全國名産菓子陳列會」が開かれたという記載があります。永井のメモによれば、「熊本の飴、和歌山の羊羹、京都の八ツ橋、夜の梅、大阪の栗おこし、甲府の月の雫、埼玉の五家寶(ごかほう)、神奈川の喜樂(きらく)煎餅、大阪の柹(とち)羊羹、群馬の磯部煎餅、日光羊羹、仙臺(せんだい)の九重、金澤の長生殿(ちょうせいでん)、高田の水飴、長岡の越の雪、岡山の柚餅子(ゆもし)、吉備團子(きびだんご)、博多の玉子素麺、長崎のカステラ、鹿兒島のカルカン、文丹漬、佐賀の丸ボウロなど」、今もよく知られる名菓が全国から集められていたようです。

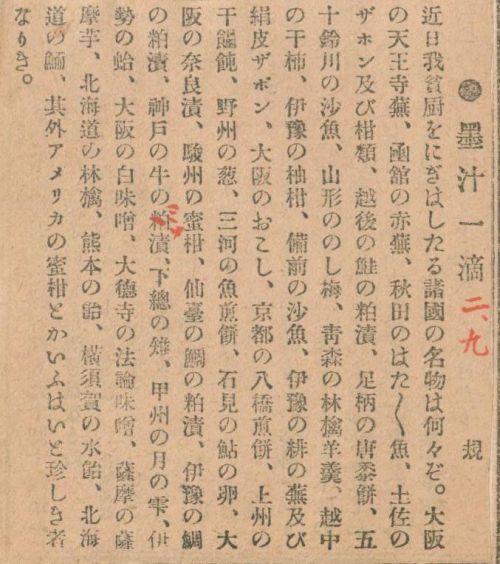

一方、正岡子規も甘味を堪能していたようです。晩年の子規は重い病のために療養しており、外出も思うようにできませんでしたが、友人や弟子たちから様々な差し入れが届けられました。明治24(1891)年2月に新聞『日本』【新-9】に掲載された『墨汁一滴』【WB12-39】をみると、肉・魚・野菜など全国各地の名産品に交じって、「山形ののし梅、青森の林檎羊羹、大阪のおこし、京都の八橋煎餅、三河の魚煎餅、甲州の月の雫、熊本の飴、横須賀の水飴」など、さまざまな菓子の名が挙げられており、病床の子規を楽しませたのではないかと思われます。

おかしな登場人物 いま・むかし

私たちにとって身近なもので親しみやすいからか、菓子を登場人物に見立てた物語が時代を問わず作られてきました。

6) 鳥居清長『名代干菓子山殿 3巻』刊【208-792】

江戸中期に鳥居清長(1752-1815)によって描かれた黄表紙『名代干菓子山殿』は、登場人物全員が和菓子という滑稽話。主人公の小落雁(こらくがん)が、恋人の松風(生地の表側にごまや芥子の実を散らした和菓子)とともに、悪党金平糖に奪われた主人・干菓子山殿の茶碗を取り返す旅に出るという筋書きです。ちなみにこの「干菓子山殿」は「東山殿」、つまり室町幕府第8代将軍の足利義政(1436-1490)にかけた洒落になっています。画像は主人公・小落雁(左下)が茶碗を預かる場面で、中央に主人の干菓子山殿、その左隣に小落雁の父・家老落雁の姿が見えます。

時代は下って、大正11(1922)年の夢野久作(1889-1936)の童話『キャラメルと飴玉』【KH753-1】には、和菓子だけでなく洋菓子も登場します。この短編では菓子箱の中でキャラメルを始めとする洋菓子たちと飴玉などの和菓子たちが、美味しさや上等さを争って大喧嘩をしますが、双方入り乱れてもみ合ううちに互いにくっつきあって動けなくなってしまいます。最後は人間に金槌でバラバラに壊されておやつになってしまうという、おかしくもどこか物悲しい結末には、当時の不安定な世界情勢に対する著者の風刺が込められているとも言われています。

その一方で、戦後の子供たちを元気づけたのもまた菓子にまつわる物語でした。昭和26(1951)年に描かれた漫画『あんみつ姫』【Y16-2605】は、あまから城に住むあんみつ姫を主人公に、カステラ夫人、あわだんごの守、おはぎの局、あべかわ彦左ェ門、まんじゅう、しお豆、だんご、しるこ、かのこ、あんこ、きなこなど、和菓子にからめて名付けられた登場人物たちがこれでもかと登場して、冒険や騒動を巻き起こすストーリーです。今ほど甘いものが手に入らなかった時分の子どもたちの心をつかみました。

お菓子の祭典―全国菓子大博覧会

お菓子の祭典―全国菓子大博覧会

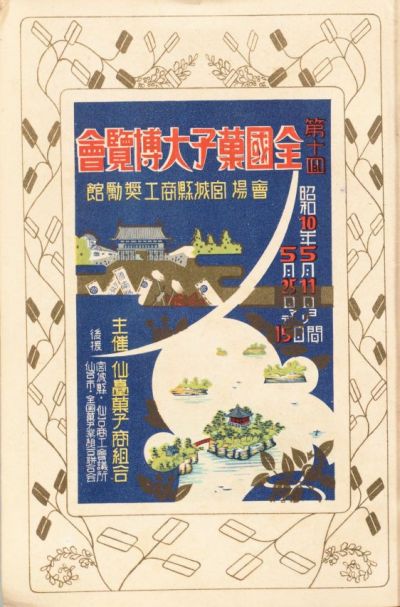

平成29(2017)年 に第27回を迎えた全国菓子大博覧会は、1世紀以上に渡って開催されてきた「お菓子の博覧会」です。この博覧会は明治44(1911)年に東京・赤坂溜池の山会堂で「帝国菓子飴大品評会」として始まり、昭和10(1935)年に仙台市で開催された第10回から現在の名称を使用するようになりました。

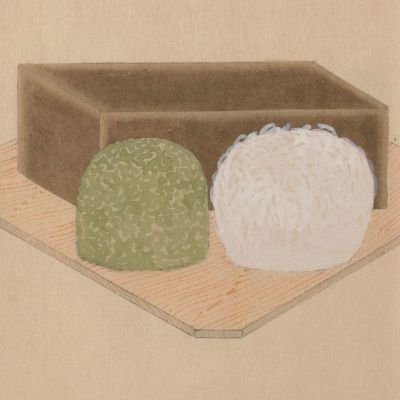

第10回博覧会では、蒸菓子、餅菓子、生菓子、饅頭類、式菓子を対象とする部門に計536点が出品されました。そのうち378点が審査に付され、秋田県の小豆落雁、東京の干菓子、福岡県の鶏卵素麺などが「品質意匠技術等一層洗練され優秀と認め」られ名誉金賞に選ばれました。

次へ

おわりに・参考文献