- 本の万華鏡

- 第33回 NINJA 虚像と実像

- 壱之巻 エンタメ世界の忍者-華麗なレッドカーペット

- はじめに

- 壱之巻 エンタメ世界の忍者-華麗なレッドカーペット

- 弐之巻 ホンモノ忍者-過酷なブラック労働

- 参之巻 エンタメ忍者とホンモノ忍者、ここが違う!

- 秘伝之巻 忍術書を読んでみよう

- おわりに/謎解答之巻

- 参考文献

壱之巻 エンタメ世界の忍者-華麗なレッドカーペット

これが忍者を知るための初めの一歩や。君らにもなじみのある、エンタメ世界の忍者像を見ていくで。

江戸時代の忍者文学

超人的な身体能力と不思議な忍術を駆使して活躍する忍者のイメージは、小説や演劇といった創作物に描かれる中で形成されてきたものです。

歴史的事実を元とする軍記にも忍者に関する記述がありましたが、江戸時代には、より創作性の強い、一人一人の忍者に焦点を当てた忍者小説が著されるようになりました。豊臣秀次による秀吉への謀反を題材とした寛永年間(1624-1644)の仮名草子『聚楽物語』に登場する木村常陸介が、現在確認されているもののうち、創作された最も古い忍者とされています。常陸介は秀次に謀反を勧め、秀吉を暗殺できることを示すために居城である大坂城の天守に忍び込み、秀吉がその日たまたま不在だったため、水差しの蓋だけを盗んで持ち帰りました。

この作品に見られる「忍者が忍術を用いて、貴重なものを盗み戻ってくる」展開は、後の忍者小説における最も典型的なシナリオとなります。『聚楽物語』に続き、怪異小説として江戸時代に広く読まれた浅井了意(?-1691)の『伽婢子』にも、「窃の術」や「飛加藤」という物語が存在します。「飛加藤」の物語では、飛加藤という忍者が牛を呑むなどの幻術を人々に披露し、さらに上杉謙信に忍者としての実力を示すため、警備の厳重な屋敷から長刀を盗み取り、召使いの童までさらってみせました。『伽婢子』の影響は大きく、井原西鶴(1642-1693)も『新可笑記』で、ねずみに変化して武具を盗もうとする忍者を描いています。

このように、江戸時代の忍者小説に登場する忍者は、多くが神仏以外の力で超自然的な技を操る怪しい存在として描写され、大抵は悪役であり、正義の侍によって懲らしめられるというのが一つの典型でした。

有名忍者の登場

忍者は、江戸時代から現代まで、さまざまな形で物語の世界を彩ってきました。

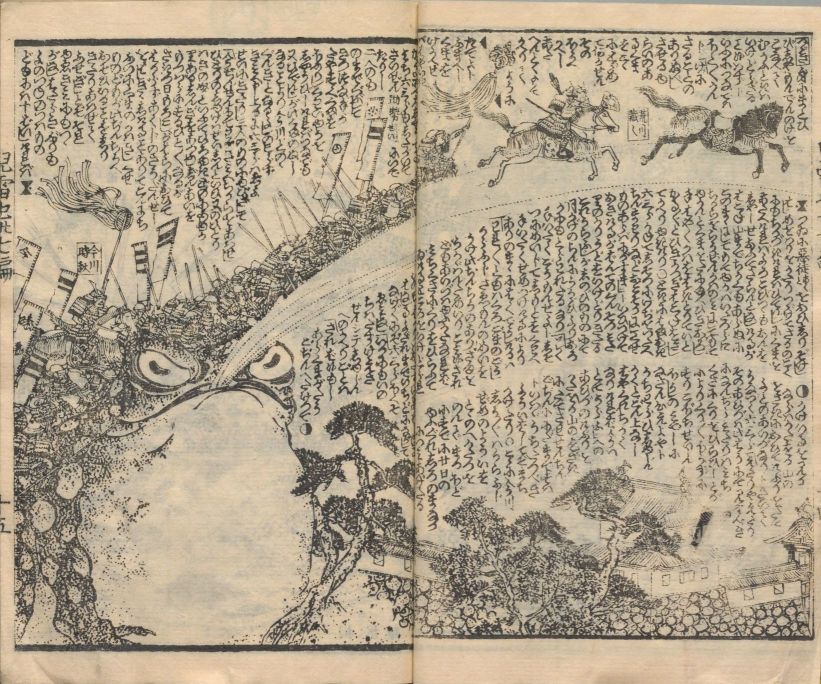

児雷也

フィクションに登場する想像上の忍者では、「児雷也」がよく知られています。『児雷也豪傑譚』は、ガマの妖術使い児雷也が活躍する幕末のベストセラーで、天保10 (1839)年から明治元(1868)年にかけて43編が作られました。発行形態が当時流行していた「合巻」という絵入りの小説だったため、幅広い世代の人気を得ました。

ガマを操る妖術を使う児雷也と、ナメクジを操る妖術を使う綱手が、大蛇から生まれた大蛇丸と戦います。ガマは蛇が苦手、蛇はナメクジが苦手、ナメクジはガマが苦手という三すくみの構造が、物語をより面白くしています。漫画『NARUTO』(1999-2014)でも採用されている設定です。今でも、児雷也は、歌舞伎や映画などエンタメには欠かせない存在です。

ここで気になるのは、児雷也は、忍術ではなく正確には妖術を使っていることです。人を惑わすあやしい術を使う児雷也はなぜ、忍者と見なされるようになったのでしょうか。まず、妖術の不思議な力の根拠として、実態がよく知られていない忍術が適当とされたことがあげられます。ほかにも、児雷也は妖術を使うと同時に、敵陣への侵入などの忍びの行為をする様が描かれたことも大きいといえます。江戸時代以降、児雷也以外の作品でも、忍術は超自然的な妖術のようなものとして描かれることが多くなりました。

石川五右衛門

実在の人物の中には、忍者とみなされ、多くの物語に登場するようになった人物がいます。大泥棒・石川五右衛門もその一人です。歴史的資料からは、石川五右衛門という強盗が、文禄3(1594)年頃に窯で煮られ、家族やその一味も刑に処せられた、ということが分かるのみです。

18世紀前半までは、我が子とともに釜茹の刑に処せられることをメインにした作品が作られましたが、18世紀後半から、『賊禁秘誠談』や『絵本太閤記』(1797-1802)などの読み物で、五右衛門が秀吉の命あるいは「千鳥の香炉」を狙って伏見城に忍び込む様子が描かれ、歌舞伎などの題材にされます。こうしてエンタメ世界の忍者としてのキャラクターが深まっていきました。

服部半蔵

名の知られた伊賀忍者の一人として、服部半蔵がいます。忍者服部半蔵や、服部半蔵に類する忍者キャラクターは、漫画、アニメ、小説、映画…といたるところで大活躍しています。実は「服部半蔵」は、16世紀に活躍した初代服部保長から幕末まで代々当主が継承してきた名であり、本当に忍者であったのは初代保長だけと考えられています。二代目正成は、忍者としての訓練を受けたとは考えられるものの、武士として徳川家康に仕えました。

服部半蔵の名前が世に知られる大きなきっかけになったのは、有名な「神君伊賀越え」です。天正10(1582)年に本能寺の変で織田信長が討たれたとき、徳川家康は堺におり、岡崎城に無事帰り着くか危ぶまれました。しかし、正成と伊賀忍者が伊賀を越えるルートで敵陣をかいくぐり、家康を城に無事送り届けたとされます。正成は戦場での活躍が認められ、江戸城麹町口門に土地を与えられました。この門は、服部半蔵から名をとり、現在「半蔵門」と呼ばれています。このように、服部半蔵らが徳川家康に仕えたことをきっかけに、伊賀忍者が三河や関東に移り住むようになりました。

なお、服部半蔵がフィクションの世界で、忍者として描かれるようになったのは、昭和30年代でした。司馬遼太郎(1923-1996)の昭和33(1958)年の作品『梟の城』には、服部半蔵が忍者であるとの記述が見られます。

猿飛佐助の登場-立川文庫と大正の忍術ブーム

近代以降、職業としての忍者は終焉を迎えました。しかし、それとは対照的に、エンタメ世界の忍者は活躍の場を広げていきます。その立役者となったのが、猿飛佐助です。

猿飛佐助といえば、真田十勇士の中心人物であり、世代を超えて名前が知られている、最も有名な忍者の一人といっても過言ではないでしょう。仮に佐助を知らなくても、忍者関連の登場人物やコンテンツに「サスケ」「SASUKE」などの名前が使われることも多いため、その名を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

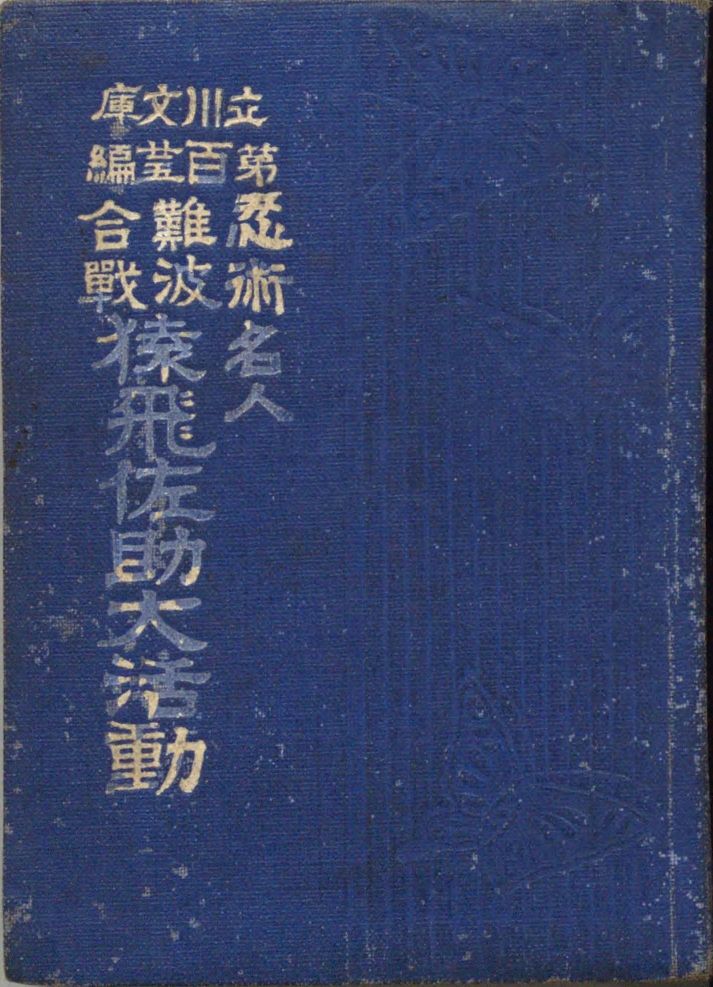

猿飛佐助を一躍人気者にしたのは、明治末期から大正期にかけて、大阪の立川文明堂から刊行された立川文庫でした。忍術を巧みに操りながら豪傑たちと対決する佐助の活躍が人気を集め、忍術ブームが巻き起こりました。

猿飛佐助を主人公にした立川文庫の第四十編『猿飛佐助』(1913)には、信州の郷士の子である佐助が、忍術名人の戸沢白雲斎(とざわはくうんさい)の下で修行を重ねた後、真田幸村の家臣となり、三好清海入道ら、ほかの家臣とともに、各地の豪傑や盗賊、山賊らと忍術を駆使しながら戦いに臨む様子が描かれています。また、その過程で、自らが打ち負かした槍名人の由利鎌之助や、忍術使いの霧隠才蔵を改心させ、仲間にします。

このあらすじからも読み取れるように、猿飛佐助の登場は、旧来の忍者のイメージに大きな変化を与えました。それまで忍者は、盗賊などやや否定的なイメージの人物として描かれることが常でしたが、佐助は正義の忍者として登場したからです。『猿飛佐助』には、佐助が、悪役として登場する石川五右衛門と忍術くらべをする場面があり、新旧の忍者が対照的に描かれています。

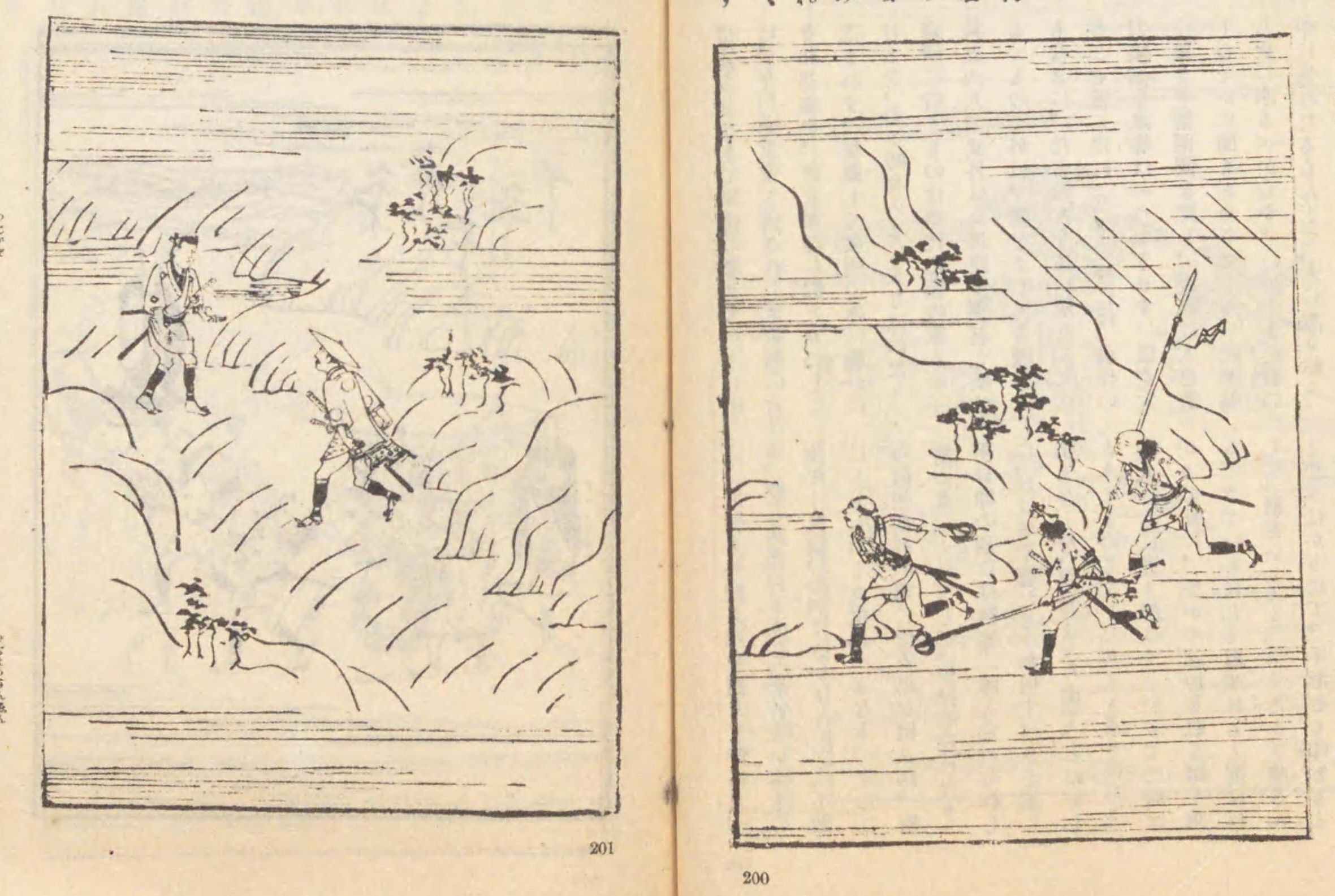

立川文庫からは、『猿飛佐助』以外にも、第五十五編『霧隠才蔵:真田家忍術名人』や、第百二十五編『難波合戦猿飛佐助大活動:忍術名人』などの忍術ものが刊行され、人気を博しました。立川文庫は全ての漢字にルビが振られており、旧本に3銭を足すと別の本と交換できたことから、子どもたちからも大人気でした。

昭和期を代表する忍術研究家であり、三重県上野市(現伊賀市)の市長として忍者観光を推し進めた奥瀬平七郎(1911-1977)も、幼少期に立川文庫に魅了された一人です。奥瀬は立川文庫について、「この講談的創作の面白さは、幼少年だった私にとっては、異常な刺激で、きわめて強烈な印象を植えつけられたものである」と回想しています。

なお、立川文庫が火を付けた大正の忍術ブームは、その後漫画や映画にも広がっていきました。山田みのる『忍術漫画』(1920)や、尾上松之助主演の映画「豪傑児雷也」(1921)が世に出たのもこの頃です。

大正・昭和の忍術研究

明治の終わりから大正にかけて、千里眼(→「本の万華鏡」第13回「千里眼事件とその時代」を参照)や催眠術などの超能力、超常現象が社会的に大きな関心を集め、それらを科学的に解明しようとする動きが広がりました。この動きは、やがて忍術にも及びます。

最も早い時期に忍術研究に取り組んだのは、小説家・評論家の伊藤銀月(1871-1944)です。伊藤は、後述する『正忍記』などの史料を用いながら、『忍術の極意』などの関連書を執筆し、忍術を魔法や催眠術のようなものと捉える世間の誤解を正そうとしました。また、ほかに先がけて忍者や忍術を海外に紹介したのも伊藤です。伊藤がJapan Magazine(1918)に寄稿した「THE NINJUTSU」は、今のところ、海外向け情報発信の最も早い例とされています。

伊藤が大正期における忍術研究のパイオニアであるとすれば、昭和期に忍術研究家・実践家として活躍したのが藤田西湖(1899-1966)です。藤田は、自ら甲賀流忍術十四世を名乗り、戦前は陸軍中野学校で教鞭をとったこともある異色の経歴の持ち主でした。苦難に耐える練習の一環として、自らの全身に畳針を刺すなど、異彩を放った人物としても知られています。その一方で、『正忍記』と並んで学術的価値が高いとされる『万川集海』をいち早く研究に取り入れるなど、先進的な一面も持っていました。

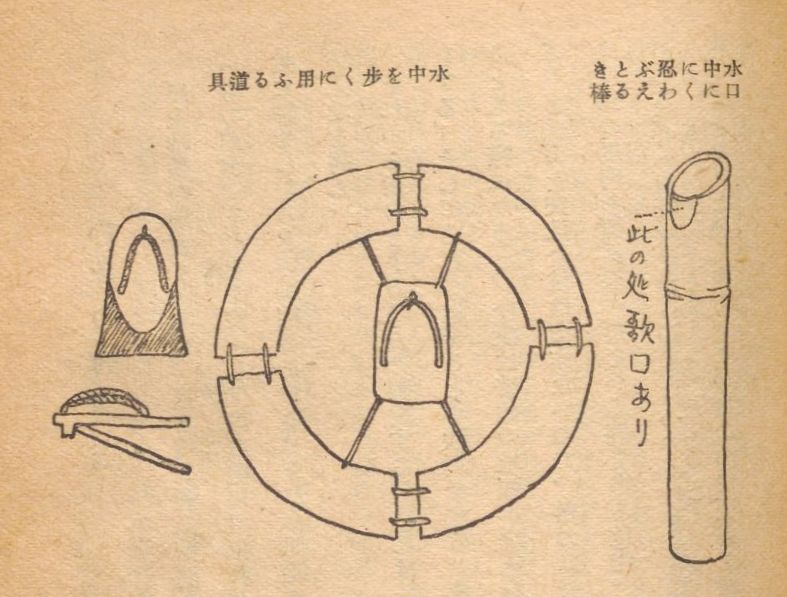

今日の研究水準から見ると、彼らの研究に課題がなかったわけではありません。例えば、忍者が水中を進む際に使用する「水蜘蛛」について、藤田の著書では、なぜか『万川集海』に描かれている水蜘蛛には存在しない鼻緒が書き加えられており、水蜘蛛は上に乗って使うものという認識を広めてしまいました。この方法では十分な浮力を得ることができず、水蜘蛛は沈んでしまいます(現在では、水蜘蛛は、両足に水掻をつけた状態で座って使用したのではないかとの説が提起されています)。

それでも、『正忍記』や『万川集海』など、現在も重要とされている忍術書を使って研究ができるようになったのは、間違いなく彼ら大正・昭和期の忍術研究家のおかげであり、忍者研究の進展に大きな貢献をした人々といえるでしょう。さらに戦後になると、藤田以外にも、奥瀬平七郎など様々な忍術研究家が活躍し、ホンモノの忍者を覆っていたベールが、少しずつはがされていくことになりました。

次へ 弐之巻

ホンモノ忍者