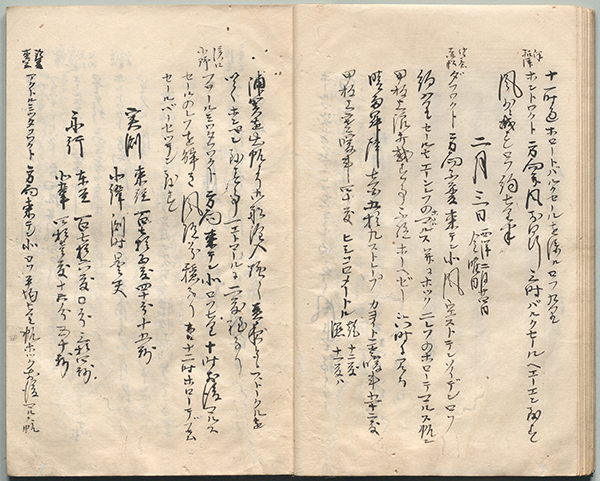

デジタルコレクションで 二月三日 西洋二月廿四日金曜日

安政7年2月3日条 「亜米利加行航海日記 一」【赤松則良関係文書26】

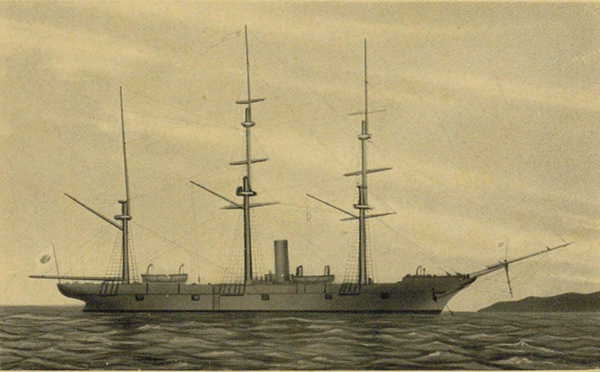

上は赤松則良が咸臨丸で太平洋上を航行している最中の日記で、安政7年2月3日(1860年2月24日)のものです。

いわゆる士官の立場で咸臨丸に乗り込んだ日本人たちの中には長崎海軍伝習所出身者が多く、彼らはそこでオランダ語教育を受けて操船を学びました。赤松もその一人で、航海日記ではオランダ語由来の用語をカタカナに写し取って多用しています。「ホンペン(pompen;

水を汲み出すヵ)致す」という風にオランダ語と日本語の動詞を合体させたり、「一エトマール(etmaal; 日)に二度」と日常的な言葉も引きずられたりと、オランダ語の影響は強かったようです。

翻っていえば、西洋式の海上技術・知識に触れて間もない日本人が、それを日本語に噛み砕いて会得する段階には、まだ至っていなかったのかもしれません。咸臨丸に乗り組み、浦賀からサンフランシスコへの航行を指導した米国人士官ジョン・ブルック(John

Mercer Brooke)は「Kanrin Maru Journal(咸臨丸日記)」に次のように綴っています。

I think it absolutely necessary that the Japanese should have a marine language of their own.

1860年2月14日 「Kanrin Maru Journal(咸臨丸日記)」【210.593-M175-N】

赤松の日記の2月3日の記述の冒頭には、小さな字で赤松とその同僚である佐々倉桐太郎の苗字が記されています。赤松がこうして定時ごとの当直士官を記録し始めたのはこの前日、すなわち航海開始から14日目のことです。それまでは当直が定まっていなかったらしく、航行のための体制が未整備だったことが窺えます。赤松の日記に当直士官の名が表れる日の前後までは、ブルックも体制の不備について日記でしきりに苦言を呈しています。

The consequence is that he prefers to leave things as they are, no stations no watches etc. […] I shall urge the point however and shall succeed in making some improvements before we leave.

1860年2月20日 「Kanrin Maru Journal(咸臨丸日記)」【210.593-M175-N】

赤松の航海日記はおおむね事務的なものですが、その記述方法の癖や内容の変化の中に、咸臨丸での遠洋航海がまだまだ発展途上のものだったことを見つけられるでしょう。

参考文献

赤松大三郎[記]「亜墨利加行航海日記」(日米修好通商百年記念行事運営会編『万延元年遣米使節史料集成. 第4巻』風間書房,

1961所収)【210.593-M175-N】

「Kanrin Maru Journal Feb.10-March.16,1860」(日米修好通商百年記念行事運営会編『万延元年遣米使節史料集成. 第5巻』風間書房,

1961所収)【210.593-M175-N】

ジョン・マーサー・ブルック[記], 清岡暎一[訳]「咸臨丸日記」(同上)