軍人と日記

黒沢 文貴(東京女子大学現代教養学部教授)

1.軍人には日記をつける習慣があったのか

明治期に新たに誕生した軍人と呼ばれる人たちの日記を、今日では数多くみることができる。軍人には将校、下士官、兵が含まれるが、国立国会図書館憲政資料室を訪れれば、職業軍人とも呼ばれた陸海軍将校たちの日記の原本を手にとってみることができる。また国立国会図書館では、そうした手書きの日記を翻刻した刊本を閲覧することができる。そのほか現在ではデジタル化され、インターネットをとおしてみることのできる日記もある。

軍人には日記をつける習慣があったといわれるが、実際にはよくわからないことが多い。明治初期、つまり草創期の近代軍の将校は、江戸時代には武士であった。その点からいえば、武士は仕事として業務日誌(日々の記録という意味で、これも日記である)や、また個人的な日記をつけたりしていたので、そうした彼らの営みが、近代軍の将校たちにも引き継がれたとみることもできよう。さらに、そもそも江戸時代には職業や階層を問わず、多くの人々が日記をつける習慣をもっており、また明治以降にその習慣は拡大し、加速するので、そうしたことも多くの軍人が日記をつけていた背景として考えることができよう。

ただし、その一方で、将校、下士官、兵を教育・養成する軍学校や部隊において、日記が奨励(あるいは強制)されていたという側面にも着目する必要がある。その点からすれば、小学校等での日記教育は別にして、少なくとも将校は陸軍幼年学校や陸軍士官学校への入学を機に、また兵士たちは部隊に入営後の初年兵教育をとおして、日記をつけることを習慣化する機会をもっていたわけである。その意味で、軍人たちには日記をつける素地が養われており、たんに自発的に日記をつけていただけではなかったともいえよう。

しかしいずれにせよ、そうした日記教育が、軍学校生徒や兵士にたいする教育として、いつから、どのような狙いのもとに採用されたのか、とくにその始まりについては、必ずしも明らかではない。

2.なぜ日記教育が軍でおこなわれていたのか

他方、日記教育がいつまでおこなわれていたのかに関しては、ほぼ明らかである。たとえば、太平洋戦争中にアメリカ軍の捕虜となった日本兵の証言によれば、戦地においても日記をつけることが義務づけられていたという。ちなみに戦場に遺棄されたり、捕虜となった将兵たちの日記は、アメリカ軍に押収されて日本軍の作戦を探知したり、銃後の国民の心境や兵卒のモラルを探る手がかりとして活用されている(山本『日本兵捕虜は何をしゃべったか』)。

また飯塚『日本の軍隊』には、終戦後に東京大学に入学した二人の陸軍士官学校出身将校(昭和16年7月卒業の第55期生と翌年12月卒業の第56期生)の座談が掲載されているが、そのなかで彼らは、陸軍士官学校で毎日書かされた日記について語っている。たとえば、「思うぞんぶん書けというのですから一所懸命書く。そうすると一週間に一ぺんぐらい日記を提出するわけで、〔中略〕〔それを読んだ上官が・・筆者注記〕朱線を入れて、いろいろいけないところはいけないと書き、ひどい時には呼ばれて内容について非常に怒られたり、ほめられたりするわけです」と、日記教育の実態に触れている。つまり「日記を書くのに、思うとおり書けといわれて、思うとおりのことを書いて、そして叱られるという話」の述懐である。

このように元将校たちの座談のエピソードからは、つぎの2つの点を確認することができる。第一に、陸軍士官学校における日記教育が太平洋戦争中まで続いており、生徒指導の一環であったこと。第二に、日記の内容を上官がチェックすることによって、日記記載者の思考を日本軍将校にふさわしい型にはめようとしていたことである。

この後者について参考になる資料が、陸軍予科士官学校生徒隊『生徒訓育の実際』に収められている「日記の利用による生徒訓育の一私見」(昭和17年3月)である。そこには、日記を「生徒の動向思想内容として窺ひ之を訓育の資に供する」ために有用であり、「日記は必ずや個性及動向を知るの一法たるを信ずる」と日記が生徒の個性や思想を知り指導するうえできわめて重要な手がかりになると、日記教育の意義が説かれている。

さらに生徒に日記を記載させる目的としてはつぎの3つ、第一に、「反復修養の資に供す」るため、第二に、「意志実行力を養成」するため、第三に、「意志の表現」に習熟させるため、があげられている。

つまり「業務多忙の間日々確実丁寧に記載するは、意志実行力の養成に至大なる効果」があるとともに、「他日戦場繁忙の間死生に直面し、猶整然と詳報等を整理するの徳性の養成にも欠くべからざるもの」と、戦場において「戦闘詳報」や「陣中日誌」(陸軍、海軍は「戦時日誌」)等の業務日誌を記載する際にも役立つという実利が強調されている。

軍人には見聞したことを的確かつ簡明に伝える文章力が必要であり、日記をつけることがその訓練にもなると認識されていたのである。なおこの点については、陸海軍ともに同様であったと思われる(『作文参考書』「新任下士官特別教育参考書 下士官の地位とその職責」なども参照)。

以上述べてきたのは、昭和戦前期の日記教育についてであるが、明治・大正期の軍人の日記教育についても、その目的や意義は同じであったと思われる。たとえば、兵卒の例であるが、日露戦後に市販されていた日記帳に『軍人手簿』(軍事教育会,明治39年)というものがある。その緒言には「本簿は是等〔秩序、克己、敢為など〕の良習慣を造るを以て目的と為すものなるを以て克く本簿に忠実なる者は必ず良習慣を得て良兵たるを得るのみならす又実に良国民たるを得へきなり」とあり、日記の執筆が良兵良民を育成するための軍隊教育の一環であったことを示している。

さらに日々の記入欄には、「習ヒタル事」「自習科目及時間」「注意ヲ受ケタル事」「為シタル悪シキ事」「為シタル善キ事」「感ジタル事」などのほか上官の講評欄もあり、それらの項目の存在から、入隊した兵が日々記す日記の内容には定型があり、しかもその内容が上官にチェックされることが、広く一般に認識されていたことがわかる。

また大正2(1913)年に著された「入営手引き書」には、「兵卒は日記を書くには誠心を以て書かねばならぬ〔中略〕日記の上に書き留めることの出来ないやうな事のあるものは、即ち真面目な軍人として賞するに足らない部類である。如何なる事であっても、包みかくすことなく記入して置くこと、之れが為には人に聞かしても見さしても少しも軍人として恥ずかしからぬ行ひをして置かねばならぬ。〔中略〕人が見て居らうが見て居るまいが、決して軍人として恥ずかしからぬ動作をして置けば、日記を書くに至っても何ら偽りを書くことは要らぬ筈である」とその狙いが記されており、日記を毎日つけさせることが「淡泊」等の種々の軍隊的価値観をよりよく理解させ、「服従」を身につけさせるための主体的な訓練行為として位置づけられていたことがわかる(一ノ瀬『近代日本の徴兵制と社会』)。

このように、もともと陸軍士官学校などでおこなわれていた日記教育が、新兵教育にも応用されていたと思われる。もちろん軍を指揮する側とされる側とでは異なる点もあったであろうが、いずれにせよ将校、下士官、兵という軍のすべての構成員が帝国軍人にふさわしい人物となるための一助として、日記教育が機能していたのである。

それは他面では、軍隊内における異端者や不適格者を発見し、矯正し、矯正できなければ排除するための一方策であったともいえる。そうした傾向は、とくに入営者の教育水準が高くなり、思想動向に注意が向けられた大正・昭和戦前期に多くみられたといえよう。

なお憲政資料室に所蔵されている将校の軍学校時代の日記としては、たとえば二・二六事件の際に叛乱軍将校に撃たれて負傷したことで有名な片倉衷(かたくらただし)の日記がある。片倉は陸軍幼年学校を経て大正6(1917)年12月に陸軍士官学校(第31期)に入校し、大正8(1919)年5月に同校を卒業しているが、その若き日の休暇中の日記を、「夏季休業日誌 大正3年7月」「冬季休業日誌 大正3年12月」「夏季休暇日誌 大正7年」【片倉衷関係文書2549,2560,2561】として3冊残している。ちなみに片倉の日記と手帳は、満州事変前後のものを含めて30冊余りある。

また京都学派の哲学者である田辺元を兄にもつ田辺定という人物が、逗子開成中学校(父親が創立者)の卒業後に、志願兵として騎兵第一連隊に入隊していた際の日記「騎兵一聯隊入営時日記」(大正13年12月1日~14年4月20日)【田辺定関係資料1】が、兵士の日記としてある。

3.軍人の日記にはさまざまな種類がある

前述のような日記教育を経て、軍人たちはさまざまな日記を書き残している。今日多くみられる種類の日記の一つは、日清・日露戦争や太平洋戦争など、戦時の従軍日記(日誌)である。出征した将兵にとって、やはり戦場での日々の見聞や経験が、記憶し記録すべき非日常的なことであるからこそ、日記として書き留める意味があると認識されていたのであろう。また日記を記すという行為そのものが、戦場といういやがおうでも生死を意識する場のなかで、自らが生きている証でもあったと思われる。とくにその意味では、出征した兵士の日記が多い。

憲政資料室所蔵の将校の従軍日記としては、たとえば、のちに陸軍大臣となる宇垣一成(うがきかずしげ)の陸軍士官学校卒業後まもない時期の「日清戦役従軍日誌」(明治27年9月12日~28年6月3日)【宇垣一成関係文書82】がある。なお兵士の従軍日誌には公刊されたものも数多くあり、たとえば国立国会図書館デジタルコレクションでは、日清戦争時に第三師団騎兵第三大隊に所属した海野鉚吉編『征清従軍日誌』、日露戦争の沙河会戦に参加した久保欣一の『従軍日誌』などをみることができる。

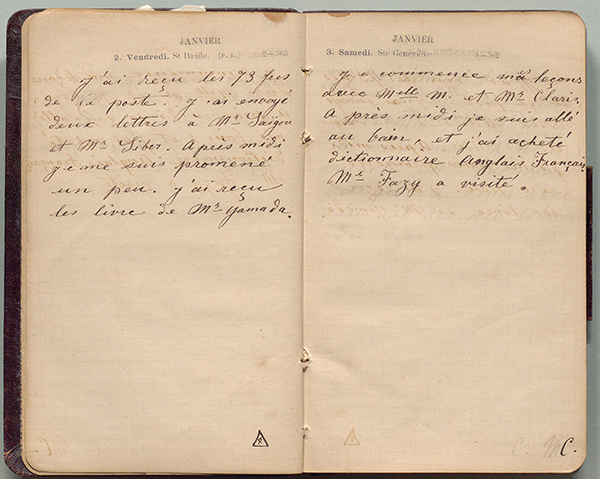

2つ目の種類の日記は、海外に渡航した際の日記である。在外の大公使館の駐在武官や武官補佐官、調査研究や国際会議出席のための海外出張、そして留学(私的な場合もある)等、海外に派遣された将校たちがその見聞を日記に書き残すことも多い。また、それとも関係するが、軍学校で学んだ語学や海外滞在中に習得した言葉を忘れないようにするために、語学訓練の意味も含めて日記を外国語で記している場合がある。

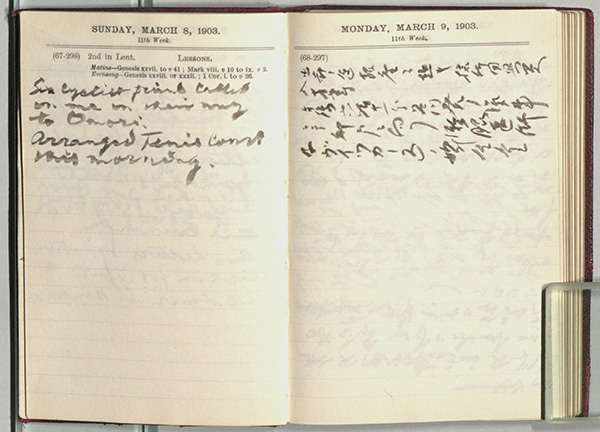

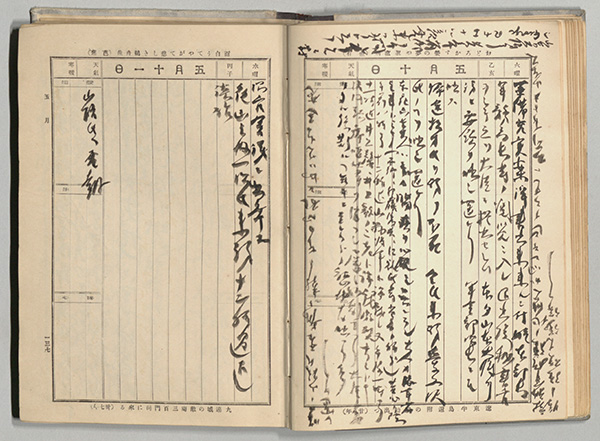

「財部彪日記 明治36年」【財部彪関係文書18】

たとえば、陸軍大臣や内大臣を歴任した大山巌の日記は、明治初年から晩年(大正5年)まで数多くの日記が憲政資料室に所蔵(寄託)されているが、そのなかには明治初年に普仏戦争を観戦し、その後ジュネーブに留学した際の「渡欧日記」【大山巌関係文書(寄託)22-5~7】があるほか、第二軍司令官として出征した日清戦争時の「従軍日記」【大山巌関係文書(寄託)22-20~22】もある。さらに大山には、留学中の明治7(1874)~8(1875)年につけていた仏文日記【大山巌関係文書(寄託)22-9】もある。

「第二回渡欧日記(留学)仏文」【大山巌関係文書22-9】

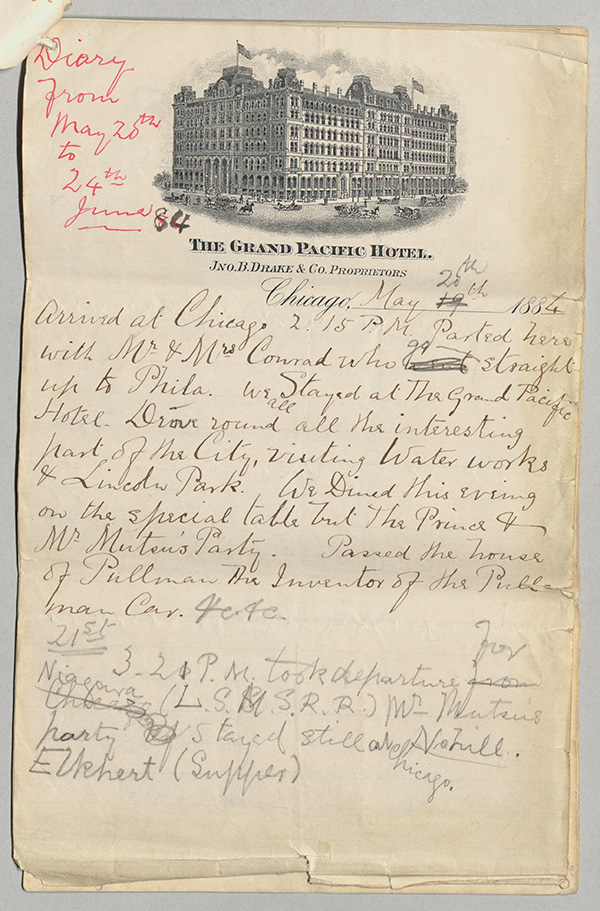

また総理大臣や海軍大臣を務めた斎藤実は、断片的に日記を残しているが、内容は簡単な記述にとどまっている。斎藤は明治12(1879)年に海軍兵学校を卒業し、明治17(1884)年9月から4年間アメリカに留学し、在米公使館付武官を務めているが、英文日記としては明治17(1884)年のものが現存している。

「日記(英文)一八八四年五月一四日~六月二四日」【齋藤実関係文書208-3】

3つ目の種類の日記は、公的な日誌である。軍および師団参謀部では、作戦指導上の便に供し、かつ戦史編纂の基礎とする目的で「機密作戦日誌」を作成するよう戦時高等司令部勤務令で定めている。たとえば、昭和14(1939)年に日本の関東軍とソ連・モンゴル軍とが軍事衝突した国境紛争であるノモンハン事件については、関東軍参謀部第一〔作戦〕課が作成した「機密作戦日誌」(『現代史資料(10)日中戦争(三)』)がある。これは作戦主任参謀の服部卓四郎が事件終了後に執筆したものである。

この事件に関しては、現地で指揮をとった小松原英太郎第23師団長の日記(「小松原将軍日記(第23師団)」)のほか、ノモンハン会編『ノモンハン戦場日記』もあり、これには「有光上等兵陣中日記」など、生き残った兵士たちの日記が収められている。

このようにノモンハン事件については、「満州国」の国防を担っていた関東軍の作戦日誌、現地軍の司令官の日記、戦場で戦った兵士の日記というレベルの違う日記が存在しているので、事件を異なる角度から理解することができる。

同じ関東軍の日誌としては、関東軍参謀部総務課に勤務していた片倉衷陸軍大尉が執筆した「満州事変機密政略日誌」(いわゆる片倉日誌、『現代史資料(7)満州事変』)が有名である。

昭和6(1931)年9月18日に奉天郊外柳条湖付近の満鉄線爆破を契機に勃発した満州事変の初期の大問題が、天皇の命令を得ない朝鮮軍の独断越境問題であるが、同「機密政略日誌」は「朝鮮軍来着せざれば結局、昭和三年事変〔張作林爆殺事件〕の二の舞程度に過ぎず、何とかして之を牽入れずには苦心水泡に帰せしを恐れたり」(昭和6年9月19日条)と、越境を待ちわびる当時の関東軍内の緊迫した空気を伝えている。なおこのペン書きの日誌は、石原莞爾作戦主任参謀の点検をうけて参謀本部戦史課に提出されており、その際石原は「多少独断偏見の所もあるが概ね肯綮を得たり」との評を付箋で付している。

その関東軍からの増援要請の電報が来着する2時間前の9月19日午前3時には、林銑十郎朝鮮軍司令官が増援を決断していたことは、林銑十郎『満州事件日誌』でうかがい知ることができる。また満州事変にたいする陸軍中央の対応については、「参謀本部第二〔作戦〕課機密作戦日誌」(『太平洋戦争への道』別巻資料編)が詳しい。

このように部外者には内情が伝わりにくい軍事行動についても、当時の軍は官僚組織として記録を残す必要性から業務日誌をつけ、また個人も日記を認めているので、そうした公的な日記と私的な日記とをつきあわせることによって、関係した当事者たちの目線で事件の全体像を再構成できるのが、日記の魅力のひとつである。

なお通例の日記の意味合いとは異なるが、陸軍は、日々の陸軍省発来簡の公文書類を編冊した簿冊を、「陸軍省大日記」「密大日記」「軍事機密大日記」「大日記甲輯」等の名称をつけて分類・保管し、永久保存していたことも付記しておきたい。

4.日記が伝える知られざる歴史の裏面

ところで、歴史はいうまでもなく人間の織りなすドラマである。その歴史ドラマを個人目線で伝えているのが日記(日誌)である。それゆえ起こった出来事を細部にわたって知るためには、日記は欠かすことのできない史料である。

ただし個人目線とはいっても、個人の私的な立場から比較的自由に記すことと、組織に属し組織の目を意識して、職務として公的な立場から記すこと(業務日誌)とでは、自ずと趣は異なってくる。しかし両者は、歴史史料としては相互補完的な関係にある。

憲政資料室が所蔵する日記の多くは、その意味では、前者の個人の私的な日記である。個人目線で記された、より生々しい記録である。とくに士官学校を卒業した少尉任官以降の日記は、他人の目を気にすることのない筆記が可能である。

ただし期待に胸を膨らませて陸海軍将校の日記を手に取ってみると、肩すかしを食らう場合がある。なぜなら簡潔、明瞭、淡泊などを旨とする軍人の日記には、行動記録と面会者名しか記されていないこともあるからである。誰といつ会ったのかということはわかるが、必ずしも話の内容にまで踏み込んで記されているわけではない。記事の多い少ないにかかわらず、基本的には軍人の習い性を反映してか、淡々とした筆致で事実のみが記載され、記載者の気持ちや感想が書かれていない日記が多い。

「近代日本人の肖像」より

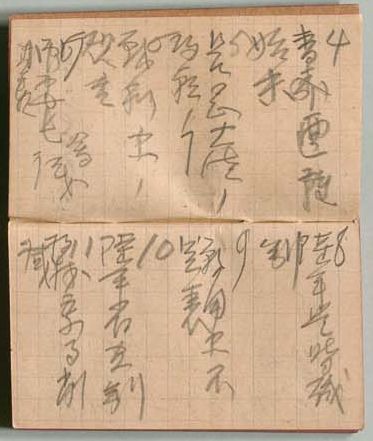

「手帳メモ 明治33年」【児玉源太郎関係文書119】

もちろん、そうした行動記録や面会記録も、歴史の細部を解き明かしていくためにはきわめて重要である。しかし、かなうならばその内容を知りたいと思うのが自然である。そこで、そうした興味深い内容を伝える憲政資料室所蔵のいくつかの日記を紹介することにしたい。

たとえば、作家の武田泰淳がその著作『政治家の文章』で「自信まんまんの文章」と評した宇垣一成の日記(「一如庵随想録」【宇垣一成関係文書376】)は、自身の思いや他者への観察を自由自在に舌鋒鋭く筆記している点や日付のない記載が多いことからも、異色の日記といえる(刊本としては、『宇垣一成日記』全3巻)。

「近代日本人の肖像」より

大正末から昭和初期の政党内閣において陸軍大臣を務めた宇垣は、自身は長州陸軍の後継者とみなされながらも、それにとらわれない陸軍の人事をおこない、新たな陸軍本流を形成した人物として知られている。ただし総力戦となった第一次世界大戦に触発された陸軍士官学校の16期生(永田鉄山、岡村寧次、小畑敏四郎ら)を中心とする政策派閥である一夕会(昭和4(1929)年結成)に集った中堅将校たちは、やがて宇垣を見限り、荒木貞夫・真崎甚三郎・林銑十郎の3将軍を擁立して「正しい陸軍」を再建することを目標とし、満州事変後の犬養毅内閣において荒木陸軍大臣を誕生させることに成功する。

「近代日本人の肖像」より

帝国軍備研究会編『太平洋軍備大写真帖』帝国軍備研究会, 1934【632-53】

「近代日本人の肖像」より

このように満州事変を機に陸軍内の権力構造が急速に変化するなか、すでに昭和6(1931)年6月に現役を退き、朝鮮総督に転じていた宇垣ではあるが、そうした陸軍内の人事配置の変化に不満を募らせることになる。たとえば、五・一五事件後に「犬養翁没後荒木一派が居残るべく策動や宣伝に勉めて居た様であるが、土壇場で必死の運動効を奏して留任したるが如し。彼等に心事の陋劣は一些事とするも夫れが軍部の不幸、斎藤内閣の病根、国家の不祥事たるに至らざるなきや深慮に堪えず」(昭和7年5月26日条)と記していたが、その年の年末には「余の考へは軍部の現在中心さへ変へれば病根は芟除し得ると云ふに在り」と述べ、中心人物である「荒木、真崎の如き!」(昭和7年12月1日条)両者の退陣を訴えている。

他方、荒木陸相とともに反宇垣の人事構想を練った真崎参謀次長(昭和7(1932)年1月就任)も、その日記のなかで、宇垣系の南次郎前陸軍大臣にたいして「嗚呼、人間モ斯程厚顔ニ陥リ廉恥心ヲ失ヒ血迷ヒシテ自己推薦ニ熱狂スルニ至リテハ、事毎ニ自己ノ下劣ヲ自白スルモノナリ。陸軍ヲ腐敗セシメタルハ斯ル精神ニ基クモノナリ」(昭和7年1月17日条)と、辛らつな批判を書き連ねている(刊本としては、『真崎甚三郎日記』全6巻)。

このように昭和7(1932)年2月の定期人事異動以降、荒木・真崎・林たちを担いでいた、いわゆる皇道派の将校たちを重用する党派的人事がおこなわれた。ただし昭和9(1934)年1月に荒木が陸軍大臣を辞任して後継に林が就き、真崎が林に代わり教育総監になると、3人の関係にも変化が生じ、やがて真崎は昭和10(1935)年7月の人事異動で教育総監を罷免されることになる。

真崎はこの人事に不満で「天皇陛下ノ教育総監トシテハ之ニ同意スル能ハズ」と抵抗したが、参謀総長である閑院宮載仁親王の同意を得た林陸相によって更迭されることになる。真崎の悲憤慷慨は激しく、「土蜘蛛ハ予ニ向ヒ他ノコトハ悉ク予ノ要求ヲ容ルル故予自身ノ件〔教育総監交代の件〕丈ハ譲歩セヨト泣キヲ入ル」(昭和10年7月15日条)と、日記に林のことを「土蜘蛛」「土」「蜘蛛」「クモ」と表記するほど、かつての盟友である林銑十郎を蛇蝎のように敵視し、対立することになる。

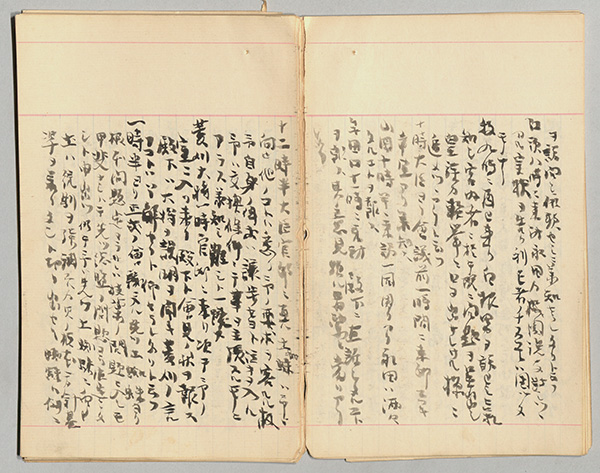

「備忘録10」【真崎甚三郎関係文書2746】

このように二・二六事件まで続く昭和陸軍の内部抗争は、これまで「皇道派」「統制派」「陸軍本流」などの歴史用語を用いて語られてきたが、日記の世界からみれば、こうした当事者たちの生々しい感情がぶつかりあう歴史の一コマとして再現することができる。

最後にもうひとつ、日記はそうした歴史上の人物たちの歴史ドラマの背後にある人間的な姿をさらに教えてくれることがある。たとえば、薩摩海軍の重鎮である山本権兵衛の娘婿で、宇垣一成と同時期に海軍大臣を務めた財部彪の日記(刊本としては、『財部彪日記 海軍次官時代』上下)を紐解けば、明治42(1909)年12月の海軍次官就任後、下痢が続き嘔吐をもよおすなど、体調不安を訴える記事が目につく(たとえば明治43年7月24日~8月1日条)。しかも次官という重責のストレスに苦しむ財部にたいして、「予ガ腸病ヲ心配シ呉」れた義父の山本権兵衛から、自分も山県有朋や井上馨と論戦した際に流汗・頭痛・嘔吐をもよおしたことがあるという体験談を聞かされてもいる(明治43年5月10日条)。

「近代日本人の肖像」より

「近代日本人の肖像」より

「財部彪日記 明治43年」【財部彪関係文書24】

このように他人にはなかなか伺いにくいが、しかし人間の言動に密接に関係する健康状態や精神状態が、実際の言動にどのように影響したのかについて、想像の翼を広げてみることができるのも日記を読む楽しみのひとつであり、日記の世界の魅力でもある。憲政資料室には、そうした魅力的な日記が溢れているのである。

参考文献

- 黒沢文貴・季武嘉也編『日記で読む近現代日本政治史』ミネルヴァ書房, 2017.4【GB411-L202】

- 「小松原将軍日記(第23師団)」(防衛省防衛研究所戦史部編『ノモンハン事件関連史料集』防衛省防衛研究所, 2007所収)【GB521-H185】

- 一ノ瀬俊也『近代日本の徴兵制と社会』吉川弘文館, 2004【AZ-666-H4】

- 飯塚浩二『日本の軍隊』(岩波現代文庫:社会)岩波書店, 2003【AZ-662-H14】

- 山本武利『日本兵捕虜は何をしゃべったか』(文春文庫)文藝春秋, 2001【AU-651-G60】

- 林銑十郎[著], 高橋正衛解説『林銑十郎満州事件日誌』みすず書房, 1996【GB521-G54】

- 「有光上等兵陣中日記」(ノモンハン会編『ノモンハン戦場日記』新人物往来社, 1994所収)【GB521-E356】

- 伊藤隆[ほか]編『真崎甚三郎日記.昭和7・8・9年1月~昭和10年2月』(近代日本資料選書;1-1)『真崎甚三郎日記.昭和10年3月~昭和11年3月』(近代日本資料選書;1-2)『真崎甚三郎日記.昭和11年7月~昭和13年2月』(近代日本資料選書;1-3)『真崎甚三郎日記.昭和14年1月~昭和15年12月』(近代日本資料選書;1-4)『真崎甚三郎日記.昭和16年1月~昭和18年4月』(近代日本資料選書;1-5)『真崎甚三郎日記.昭和18年5月~昭和20年12月』(近代日本資料選書;1-6)山川出版社, 1981~1987【GB521-227】

- 坂野潤治[ほか]編『財部彪日記 海軍次官時代 上下』(近代日本資料選書;12-1,12-2)山川出版社, 1983【GB631-52】

- 角田順校訂『宇垣一成日記 第1』『宇垣一成日記 第2(昭和6年6月-昭和14年2月』『宇垣一成日記 第3(昭和14年3月-昭和24年7月』みすず書房, 1968~1971【312.1-u459u2】

- 「満州事変機密政略日誌(片倉衷)」(『現代史資料7』満州事変, みすず書房, 1964所収)【210.7-G29】

- 「機密作戦日誌」(『現代史資料10』日中戦争.第3所収、みすず書房, 1964)【210.7-G29】

- 「参謀本部第二課機密作戦日誌」(日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編『太平洋戦争への道:開戦外交史 別巻』所収、朝日新聞社, 1963)【210.75-N685t】

- 武田泰淳『政治家の文章』岩波書店, 1960【312.8-Ta479s】

- 陸軍予科士官学校国漢文科編述『作文参考書』1937

- 小野原政保海軍大尉「新任下士官特別教育参考書 下士官の地位とその職責」1936

- 久保欣一『従軍日誌』鴻盟社, 1910【21-282】

- 海野鉚吉編『征清従軍日誌』海野鉚吉[発行], 1895【特28-621】