第1部 歴史をたどる

2. 出島の商館

(1)平戸から長崎へ

一方、江戸幕府は西洋人の日本入国を制限する方向に進みつつあった。キリスト教はすでに天正15年(1587)に豊臣秀吉により禁止され、宣教師の追放が行われていたが、幕府はキリスト教禁制を強めるとともに、寛永12年(1635)日本人の海外渡航、帰国を禁じた。イギリスはオランダとの競争に敗れ、すでに元和9年(1624)に商館を閉鎖し日本から退去、スペインとも同年関係が断絶した。ポルトガル人は寛永13年(1636)長崎に作られた人工の島「出島」に隔離され、寛永16年(1639)には日本から追放、来航を禁止された。新教徒のオランダ人は、キリスト教布教に関わらずと申し立てて、貿易続行を許されたが、寛永17年(1640)平戸の商館は破却を命じられる。倉庫に記された建設年のキリスト紀元が直接の口実であった。時の商館長カロン(2-1を参照)は抵抗せずこれに従った。翌年4月(1641.5)オランダ商館は、ポルトガル人がいなくなった出島への移転を命じられた。

(2)出島のオランダ商館と貿易

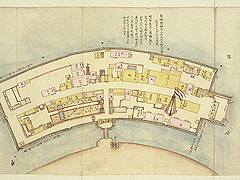

以後、オランダ商館員たちは、わずか3,969坪(1万5000平方メートル余)、本土とは1つの石橋のみでつながった出島に押し込められ、これまでと違って厳しい監視を受けることになった。

島内には60棟余の建物があり、菜園などもあった。日本人が「カピタン」と呼んだ商館長、次席(「ヘトル」と呼ばれた)、書記などの商館員や、医師、大工、料理人など10~15人くらいのオランダ人、さらにジャワなどから召使として連れてきた現地住民もいた。他に多くの通詞などが働いていた。オランダ人たちは自由に島外へ出られず、日本人の出入りも厳しく制限されていた。

オランダ船の入港は年1回、貿易品の品目や数量、価格等にも厳重な統制があった。しかし、それなりの利益は確実にあがるので、オランダ側も不自由な条件の下でも貿易の特権を放棄せず、商館長は数量等の拡大、あるいは維持を常に願い出ている。また、商館員が特定の品を個人的に売りさばくこと(脇荷)も認められていた。密かに持ち込んで売りさばかれる品もあり、出島に勤務するとかなりの副収入があったという。

主な輸入品としては、中国産の生糸、絹織物、砂糖、香木、胡椒、鮫皮、薬品など(2-4を参照)、輸出品として初期は銀(1668年以降は輸出禁止)、金(おもに小判。1763年輸出禁止)、その後は銅(棹銅)が主体で、陶磁器、漆器などの工芸品もあった。加工された棹銅は輸出品として最も重要なもので、おもに大坂で精錬されており、オランダ人は江戸参府の帰途、大坂の精錬所を見学するのが恒例だった。

交易方法は時代により変遷があったが、元禄11年(1698)からは一括して長崎会所が司った。輸入品は一括して会所が買い取り、商人に売り渡す。買取価格は日本側が一方的に定めていた。これに見合った金額の輸出品がオランダ側に渡された。このような管理貿易の体制が幕末まで続く。

日蘭間の通訳や文書翻訳等には世襲のオランダ通詞(約30家以上)があたっていた。通詞には大通詞、小通詞等の階層があり、さらに細かく諸役に分かれていた。もとより貿易交渉が主任務であるが、中には医学、物理学などの学術を修得し、日本人に教えたり、蘭書を読解、翻訳著述する者も現れた。通詞出身の本木良永、志筑忠雄、吉雄耕牛、馬場佐十郎らの業績は著名である。オランダ通詞は蘭学興隆の陰の力となっている。(2-2を参照)

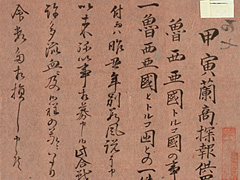

(3)風説書提出と江戸参府

幕府は海外貿易と、それにともなう海外からの情報流入を極力統制・独占しようとした。そのため、オランダ船入港の際には、海外事情の報告が義務づけられた。提出された報告は通詞が和訳し江戸に送られた。これが「和蘭風説書」として知られるものである。当初は、ポルトガルなど敵対的とされたヨーロッパ諸国の動向や宣教師の潜入を防ぐための情報の入手が主目的であった。オランダ側も貿易継続のための「御忠節」として、積極的にこれに応じた。その内容は幕閣首脳や長崎奉行など少数の独占だったが、関係者から流出して、ことに幕末にはかなり伝写、流布していた。

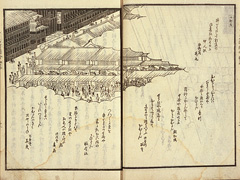

前述のように、貿易許可・継続のお礼として、商館長一行が江戸に赴き、将軍に謁見して献上物を捧呈することも行われた。初めは年に1度、後には4年に1回となり、総計166回に及んだ。一行は後期には商館長、書記、医師の3名が原則で、これに多くの日本人が随行した大行列であった。オランダ人が日本国内を見る唯一の機会であり、江戸や沿道の日本人にとっても西洋人に触れる稀な機会となっていた。江戸参府の際に日本人との交流を行って、日本研究の成果をあげた商館長や医師も多い(2-1を参照)。また、日本人の蘭学者や西洋に関心を持つ大名なども、江戸の定宿長崎屋に赴き、種々の質問を一行に浴びせかけた。

(4)オランダ本国の併合とフェートン号事件

その後日蘭貿易は停滞する。大きな理由はオランダ本国の政治状況である。1795年オランダはフランス革命軍の侵攻を受け、バタビヤ共和国としてその影響下に入る。東インド会社も経営が悪化し1799年に解散した(以後貿易は国営)。さらに1806年皇帝ナポレオンの弟ルイ・ボナパルトがオランダ国王になり、1810年にはフランスに併合される。ヨーロッパの戦乱は植民地にも波及し、ナポレオンの制覇に対抗するイギリスに制海権を握られたバタビアでは、中立国アメリカ合衆国の商船を雇うなどの策を講じて、細々と日本貿易を続けた。しかしバタビアも1811年英国に占領されて、貿易船の長崎入港は途絶、出島の商館員は日常の衣服や食料にもことかく状態であった。当時の商館長はドゥーフ(2-3を参照)であったが、よくこれに耐え、風説書にも本国の実情は伏せて切り抜けるなどの苦心をはらった。この当時、長崎の出島は、世界で唯一オランダ国旗が掲げられていた場所であったといわれる。

そのような中、文化5年8月(1808.10)、オランダ国旗を掲げた船が久しぶりに長崎に入港した。実はこれはイギリス軍艦フェートン号であった。乗り込んでいった商館員は人質となり、同艦は湾内のオランダ船の有無を問い、食料等を要求した。泰平が続き長崎警護役の佐賀藩なども十分な兵力を駐屯させておらず、長崎奉行松平康英は、ドゥーフの進言もありやむなく要求をいれ、英艦は退去した。康英は幕府宛の報告を認めたのち責任をとり自刃した。

この事件の後、オランダ船に対する入港手続きはすこぶる厳重になる。また、これを機に海岸防備のための軍事研究や、オランダ通詞による英語の学習が開始された。さらに、この事件が文政8年(1825)の「異国船打払令」のきっかけの一つとなった。

なお1813年、ナポレオンの没落によりフランス支配から脱却したオランダは、東方貿易の再興につとめ、バタビア政庁は日本情報収集のため、1823年ドイツ人医師シーボルトを派遣する。(2-1を参照)

Copyright © 2009 National Diet Library. Japan. All Rights Reserved